Le luci della sala si sono spente, e siamo rimasti al buio: lo schermo non si è illuminato. È nero. Il film però è cominciato, senza immagini. Solo un rumore. Il rumore che facevano i treni fino a non molti anni fa. TuTUM-tutum… TuTUM-tutum… TuTUM-tutum…

Quando l’immagine appare vediamo un signore, un vecchio, più in là dei settant’anni, che tiene un libro in mano, aperto, ma sta guardando fuori dal finestrino.

Il treno non è di quelli di oggi, appunto: ci sono ancora gli scompartimenti. Roba di una quindicina d’anni fa almeno.

Davanti al vecchio c’è un bambino. Lui non guarda i tralicci, i capannoni, i campi piatti e deserti che scorrono di fuori. Non distoglie lo sguardo da quello che tiene in mano, ma non ha pagine da girare. Sta giocando. Un videogioco. Guarda fisso e schiaccia, ora sul lato destro ora sul sinistro della scatolina di plastica rossa che tiene fra le mani, emettendo di tanto in tanto, sottovoce, qualcosa di simile agli urli della folla allo stadio quando fanno goal. Gioca e mastica. Ai suoi piedi la carta del chewing gum che ha in bocca.

Accanto a lui siede una donna, giovane, sottana corta e stivali, un maglione con dei brillantini che disegnano un fiore sulla lana lilla. Parla al cellulare. Sbocconcella un biscotto, l’ultimo, la scatola che c’è sul sedile, vicino alla borsetta, sembra vuota. L’uomo seduto verso il corridoio invece ascolta, soprattutto. Il cellulare all’orecchio anche lui. Si direbbe addormentato, non fosse per il cenno di assenso che ogni tanto fa, a intervalli regolari, e per i sorsi che ogni tanto dà alla bottiglietta di plastica che tiene fra le gambe.

La voce della donna però non si sente. Solo quel TuTUM-tutum… TuTUM-tutum…

Forse il regista vuol farci capire che non c’è nient’altro da sentire.

E poco da vedere anche, si direbbe: lo schermo è di nuovo buio.

Dev’essere uno di quei film in cui tra una scena e l’altra succede così.

Adesso il vecchio è solo. La famigliola è scesa, a quanto pare. Fuori scorrono case adesso, condomini. Un muro di finestre chiuse.

Il professore – un professore in pensione: non può essere altro – legge. È alle ultime pagine. Non stacca gli occhi dal libro, vuole finirlo prima di arrivare, si direbbe. E difatti si intravede la tettoia nera della Centrale, a Milano, quando lui chiude il libro, e rimane a guardarne la copertina. Ma si riscuote, il treno si sta fermando. Toglie dalla reticella il soprabito e la borsa – sì, anche dalla borsa si vede che dev’essere stato un professore. La apre, resta un attimo a pensare, incerto. Poi la richiude e il libro lo mette sulla reticella. Si infila il soprabito, prende la borsa. Il libro lo lascia lì.

Buio.

Era sceso. O così abbiamo immaginato. E invece, dopo l’intermezzo di buio, eccolo di nuovo lì, seduto al suo posto, ancora sul treno. Ma l’immagine si dissolve e lascia il posto a un’altra, sempre di lui, nel suo studio, immaginiamo, a casa sua. Un flash back, è evidente.

È vestito come l’abbiamo visto prima. Giacca spigata marrone, camicia bianca e cravatta di lana, sul verde. Uno non sta vestito così in casa: sta per uscire, per andare alla stazione a prendere il treno che sappiamo. Deve andare a Milano. Anche questo ci è già stato detto.

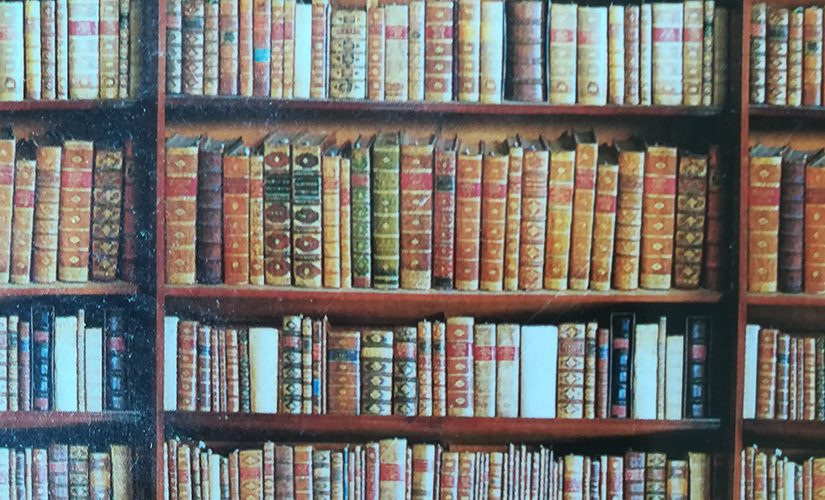

Ma intanto è lì che guarda gli scaffali pieni dei suoi libri, come se ne cercasse uno in particolare. Dà un’occhiata all’orologio, poi torna a scorre i titoli sulle coste dei volumi.

Non ce n’eravamo resi conto subito. C’è una musica di sottofondo. Un pianoforte. Satie, inconfondibile: non sta succedendo niente di particolare, ma è appunto questo che accade per lo più, e non è mai esattamente lo stesso, anche se potrebbe sembrare. È Satie, non c’è dubbio.

E sulla musica entra adesso una voce. Non è la voce del professore, non ci fa sentire quello che pensa. Parla di lui: è una voce narrante. Gli scompartimenti sul treno, una voce che racconta… È proprio un film che vuole evocare un clima d’altri tempi. Tempi non lontani, ma che lo sembrano, come se fra allora e oggi fosse successo qualcosa che la musica di Satie non potrebbe dire.

«Si è alzato di buonora, il professor Bartolomei – ecco, avevamo visto giusto: è un professore – , un’abitudine presa in decenni di scuola – in pensione, appunto. Deve andare a pranzo dal figlio. Il pranzo che precede le vacanze estive: andranno tutt’e tre, lui, la moglie e la bambina, a Rapallo, come ogni anno. Nella villetta in cui il professore non ha più messo piede da quando sua moglie se n’è andata. Una malattia di cuore, scambiata per una semplice aritmia. Una malattia grave, favorita da un’accertata familiarità, hanno detto i medici. Dopo. Anche il padre di lei era morto nelle stesse circostanze.

Non ha mai viaggiato senza un libro, il professore. Il treno gli è sempre sembrato un posto ideale per leggere. Non il giornale, un libro. A volte si è affidato al caso e ne ha acquistato uno all’edicola della stazione. Un libro che, anche se parlava d’altro, sapesse già di treni, di viaggio. Poi, molto spesso, la sua scelta è caduta su un Simenon, o su un libro di poesia. Kavafis l’ha letto per la prima volta in treno. Nel chiuso della sua stanza non sa leggere poesia. È come se i versi avessero bisogno di essere accompagnati dal movimento, per lui. Un movimento cui affidarsi tranquilli.

Stamattina no, sentiva che il libro doveva essere uno dei suoi. Meglio se uno di quelli comprati e mai letti. Mai, aveva pensato, e s’era reso conto che una volta avrebbe detto non ancora. E in preso da queste riflessioni i suoi occhi continuavano a scorrere i titoli senza vederli.

Quei libri ancora intonsi, negli anni gli erano diventati ostili. Gli dicevano della sua pretesa assurda di leggere tutto prima o poi, ma da qualche tempo anche del fatto che inevitabilmente non li avrebbe mai letti. Mai. Ma questa mattina, non sa esattamente perché, era proprio uno di quelli che cercava. Ha avuto la sensazione che in quei libri mai aperti si conservasse un po’ del futuro che ci aveva sentito nel momento in cui li aveva portati a casa, e messi lì dov’erano rimasti, per anni, e dov’erano ancora. In attesa. Senza aver mai smesso di attendere la sua mano che li togliesse dalla libreria, i suoi occhi che ne attraversassero le pagine.

Di nuovo un’occhiata all’orologio. Non gli piace arrivare all’ultimo momento in stazione.

Questo. Questo può andare, si dice finalmente, e lo mette nella borsa. L’ultimo regalo di sua moglie: una borsa identica a quella che aveva usato per anni ogni giorno e che ormai non teneva più le cuciture».

Buio, e di nuovo il TuTUM-tutum… TuTUM-tutum…

Siamo tornati sul treno. Niente più Satie.

Una scena già vista: il professore con il suo libro, ma ci dev’essere un nuovo flash back: sembra che il regista non sappia staccarsi da questo personaggio, e voglia che torniamo con lui a riconsiderare quello che fa. E dunque: il professore, il libro non l’ha ancora lasciato sulla reticella. È tuttora seduto e guarda la copertina con un leggero sorriso (questo non l’avevamo visto, prima).

Perché sorride? Ce lo spiega la voce fuori campo.

«“Si dovrebbe morire nudi, come quando si è nati: senza portarsi dietro più nulla, essendosi disfatti di tutto quello che si è posseduto”.

È stato quando è arrivato a questa frase e ha visto correrle vicino una linea a matita che si è reso conto di averlo già letto questo libro. Letto e segnato, in questo punto. Non lo ricordava, stamattina. Dunque era stata una rilettura quella che aveva fatto: è di questo che sorride. E quella frase, che già doveva averlo colpito, adesso, arrivato alla fine del libro, non lo abbandona: pensa ai suoi libri, a quelli letti e a quelli non letti. Come sgravarsene? a chi lasciarli? a chi lasciare questo stesso libro che ha in mano?»

È adesso che lo rivediamo alzarsi per prepararsi all’arrivo e, dopo esser rimasto sospeso sul da farsi, metter il libro sulla reticella.

«Il professore, – commenta la voce – è rimasto un momento a pensare: gli è sembrato di abbandonarlo, come un bambino che non si vuole tenere, che non si ha in animo di crescere. Come un esposto, uno di quei neonati che lasciavano nelle ruote degli istituti di carità. Ma non ci sono luoghi simili per i libri: si potrebbe mai abbandonarne uno sui gradini di una biblioteca pubblica?».

Sta camminando fra la gente, verso la fine del binario, ma rallenta il passo, una donna che veniva dietro di lui lo urta e gli dice qualcosa di scortese nel superarlo. La voce ci informa della ragione di quel momento d’incertezza: «S’è fermato, senza girarsi: ha la tentazione di tornare a riprendersi il libro. Ne ha pena. Ma si fa forza: ha solo anticipato – si dice – il momento in cui, prima o poi, l’avrebbe abbandonato comunque… E senza sapere di chi sarebbe stato poi, in quali mani sarebbe finito… Così succede ai libri, anche nel caso si sia deciso di lasciarli a qualcuno che resta: li tiene per un po’, magari, in uno scaffale alto, o in un armadio, ma poi viene il momento che se ne disfa, in un modo o nell’altro… E allora… tanto vale: non potrebbe far così anche con gli altri suoi libri? Leggerli, o rileggerli, e poi man mano lasciarli. Su treni, taxi, in stazioni, caffè, sale d’aspetto, uffici, negozi, su panchine ai giardini pubblici, sui banchi di una chiesa, in qualche angolo dei musei che gli piace visitare…».

Lo vediamo, il professore, scendere lo scalone della Centrale, e poi allontanarsi di buon passo, facendo dondolare la sua borsa vuota.

Si perde fra la folla che esce dalla stazione.

Buio.

Il treno è ripartito, lo scompartimento è lo stesso, ma c’è un’altra persona seduta dov’era il ragazzino con il videogioco. Una sola, non se ne vedono altre. Un uomo sui quaranta, giacca blu, camicia aperta, jeans, scarpe nere, a punta, lucidissime.

Sta leggendo e sottolineando i fogli che tiene sulla ventiquattrore poggiata sulle ginocchia. Il suono del cellulare lo interrompe: quasi a Padova – dice. No no, è in orario… d’accordo, cominciate pure… sì, prendo un taxi, ma voi cominciate, ti dico…

Ha avuto un moto di impazienza – quel tale che gli faceva fretta perché la riunione stava per iniziare l’ha irritato – e nel chiudere la telefonata, alza gli occhi al cielo. Non l’avrebbe visto altrimenti. Un libro dimenticato. Perduto. O magari scartato, perché noioso, inutile… Per un attimo ha la tentazione di alzarsi a prenderlo per vedere il titolo, ma deve finire di rileggere la relazione che farà in consiglio di amministrazione. Torna alle tabelle di dati che ha preparato.

È è stato un gran lettore di romanzi, da ragazzo. Ma poi l’università, ingegneria, e il lavoro… Sono almeno dieci anni che non legge un libro. Solo giornali e riviste. E relazioni, grafici, filze di numeri…

«Quando scende a Mestre, – ci avverte la voce che ormai conosciamo – l’ingegner Franchi si è dimenticato del libro.

E quello continua il suo viaggio. Arriverà a Venezia fra una ventina di minuti».

Buio.

Ci aspettavamo di vedere canali e ponti. Ci piacciono le storie ambientate a Venezia. Invece un’altra volta il treno. Fermo però, non si sente il rumore delle ruote che corrono sui binari.

Si vedono uomini e donne vestiti allo stesso modo, pantaloni e maglietta blu e casacca gialla. Sono quelli della squadra di pulizie. Hanno pochi minuti per sgombrare i vagoni di cartacce bottiglie e altro, prima che il treno riparta.

Entrano in due nello scompartimento che abbiamo già visto, un uomo e una donna. Lui si guarda attorno per far piazza pulita delle cose lasciate, lei passa uno straccio sui sedili.

Vara ’sti porsèi che cèso che i lasa, dice, e dal tono si sente che è quasi un intercalare, sono le stesse parole che dice fra sé ogni volta che entra in uno degli scompartimenti. La donna annuisce, ma sta zitta. Si vede che è straniera, il colore della pelle, i capelli coperti da un fazzoletto. E anche in questo caso abbiamo indovinato: «È pakistana, Khalida, assunta per tre mesi: non sa dire una parola in italiano. L’uomo che lavora con lei però le parla lo stesso, nel suo dialetto, e lei fa come se lo capisse, in silenzio. Ma d’improvviso sentiamo la sua voce. Dice qualcosa che non comprendiamo, ma appare un doppio sottotitolo:

نہیں، مجھے دے دو

No, give me

L’uomo aveva preso dalla reticella un libro, lei gliel’ha preso di mano, e lui adesso parla in italiano, non più in dialetto: la sorpresa davanti a quel gesto inaspettato forse…

Lo vuoi tu? le dice. Ma se non capisci una parola? Be’, comunque, si vede che era destino: i libri gli ombrelli, i cappelli dovremmo portarli agli oggetti smarriti, ma io butto via tutto, non voglio grane, con quello che ci danno… Tienilo, tienilo pure… Magari tuo marito qualcosa ci capisce… Prima che lo schermo torni al suo intermezzo di buio vediamo lei sorridere, con il libro stretto al petto:

شکریہ

Thank you

dicono i sottotitoli.

E torna la voce, al buio stavolta: «No, neanche il marito di Khalida si raccapezza fra quei segni neri che riempiono le pagine. Lui, a differenza della moglie sa leggere, ma solo l’alfabeto della loro lingua, solo l’urdu. A parlare, invece, se la cava: è qui da tre anni. Pizzaiolo. Regolarmente assunto da un anno. È per questo che la moglie e i due figli l’hanno potuto raggiungere. Il maschio fa la seconda elementare, la piccola ha solo cinque anni, non va ancora a scuola.

In casa parlano la loro lingua con la mamma, ma il papà vuole che usino l’italiano. Il bambino ha fatti progressi, lo parla meglio del padre, con l’accento di lì, ma soprattutto sa leggere. Anche se non gli piace. Guarda la televisione.

La bambina invece parla solo con la mamma, e con la donna, una vicina, pakistana anche lei, da cui la lasciano nelle ore di lavoro di Khalida all’impresa di pulizie».

Torna l’immagine. La vediamo per la strada adesso, Khalida: pantaloni e camicia lunga che li copre fino al ginocchio, un velo nero a coprirle i capelli. Sembra più giovane di prima, neanche trent’anni.

Cammina svelta, due borsine del supermercato in una mano; nell’altra, il libro. Quando l’ha preso dalle mani del collega si è appena intravisto il titolo ma non siamo riusciti a leggerlo, e ora la copertina non si vede, la donna la tiene rivolta verso di sé.

La sentiamo pensare, ne riconosciamo la voce dalle poche parole che ha detto prima: Akram avrà da dire, per lui ci dovrebbe essere solo il Corano in casa. Neanche i libri di scuola di Nadim gli piace vedere in giro quando restano di qui e di là: neanche a Nadim piacciono i libri. Se non ci fosse Aisha resterebbero sempre chiusi.

Lei non sa leggere ma sta delle ore a sfogliarli. Segue con il dito le righe e dice qualcosa sottovoce. Fa finta di leggere, ma l’anno prossimo imparerà.

Intanto avrà quest’altro libro da guardare. So che lo farà.

Sorride la donna, mentre cammina sul marciapiede, fra la gente.

In sottofondo, è tornata la musica di Satie.