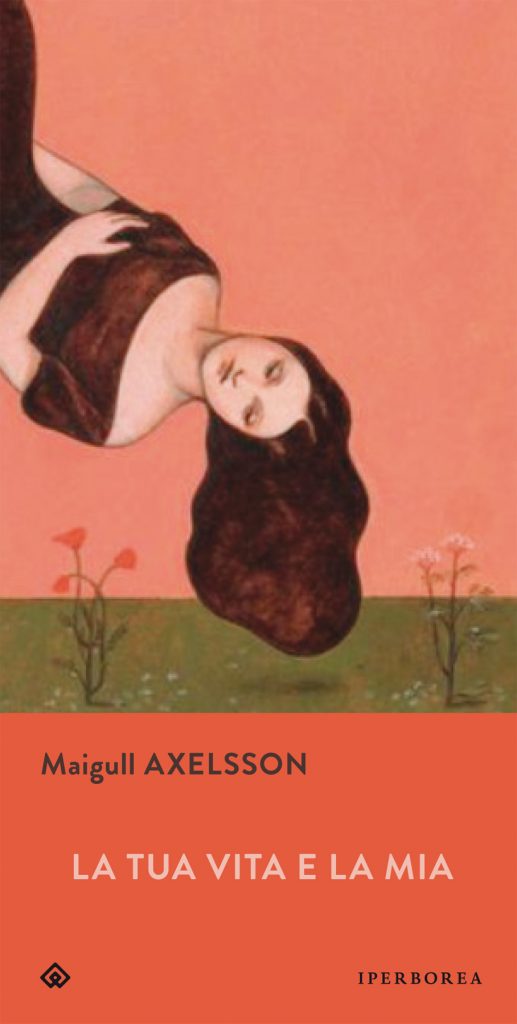

Majgull Axelsson, La tua vita e la mia, Iperborea 2019 (pp. 448, euro 18,50)

Per settant’anni, la protagonista di Io non mi chiamo Miriam – il romanzo della Axelsson pubblicato in Italia tre anni fa – ha tenuto nascosta dentro di sé la verità, e cinquanta ne sono passati prima che Märit torni là dove tutto era accaduto. Perché “certe storie sono semi a cui serve molto tempo per germogliare”, come la scrittrice svedese ammette nella nota finale.

Torna alla casa dei suoi, in occasione del settantesimo proprio e del gemello Jonas, ormai sepolto nel linguaggio incomprensibile di un uomo paralizzato dall’ictus. È con Kajsa, amica d’infanzia divenuta moglie del fratello, che si compie il gioco terribile di rivangare un passato che non è passato, che l’Altra non permette scivoli nell’oblio. L’Altra, la sorella morta durante il parto trigemellare da cui sono nati Jonas e Märit, ma che non ha mai cessato di abitare quest’ultima, di farle sentire la sua voce implacabile, sarcastica, ineludibile: “Infilata in un recesso profondo del mio cervello, finge di non esistere”, ma ciononostante solo a momenti cessa di “parassitare le mie capacità. E assillare, naturalmente: assillare, assillare, assillare”. Impedire, in primo luogo, che si cancelli la memoria di Lars, “Lars-lo-svitato”, il fratello che allora veniva definito “matto” e adesso si direbbe “disabile intellettivo con evidenti tratti autistici”. Mal tollerato in casa, dove solo la madre lo accudisce con amore, nasconde una grande sensibilità artistica: disegna, fa ritratti somiglianti di persone incontrate per caso, ma non sa avere rapporto con gli altri, e non è alieno da comportamenti violenti, aggressivi. La morte della madre segna il suo destino. Märit è l’unica a ritenerlo non un essere inferiore, ma diverso. Gli altri no: il suo posto è un ospedale psichiatrico, in “un’epoca che non capiva o non vedeva la propria malvagità”, un’epoca nella quale fra i medici “i più prestigiosi erano i neurochirurghi, seguiti a ruota dai cardiologi, dopodiché, in scala discendente, si arrivava al gradino più basso, quello degli sfortunati psichiatri”, ma ancora più in basso stavano “quegli insignificanti figuri che si occupavano dei dementi. E chi erano i dementi, allora? I poveri diavoli al gradino più basso di tutte le gerarchie”, “considerati ancora più infimi e indegni degli invalidi e degli alcolisti e dei lapponi e degli zingari”. Una Svezia sconosciuta emerge da queste pagine, un paese che solo nei primi anni sessanta scopre l’uso, accanto alle camicie di forza, di farmaci che permettono di affrontare un “demente scatenato mettendolo al tappeto invece di chiuderlo in una stanza vuota e poi sentirlo rimbalzare tra le pareti mentre ulula di disperazione o terrore”. Sarà questo il destino di Lars, e sarà Märit a scoprirne la condizione prima di ritrovarselo cadavere, segnato dalle botte ricevute, sul tavolo di dissezione, lei allieva di medicina che lo stesso giorno abbandonerà l’università, rinunciando a quello che fin dall’inizio i suoi avevano giudicato un lavoro non da donne. Perché quella è anche l’epoca in cui “non si può strillare e far chiasso e menar botte. Nemmeno quando se ne avrebbe voglia. Nemmeno se se ne avrebbe tutte le ragioni del mondo. Non se si nasce donne”.

Ma se avesse potuto, si sarebbe occupata, lei, del fratello “matto”? L’Altra la mette alle strette, la obbliga a riconoscere che no, non se ne sarebbe occupata annullandosi in lui come faceva la madre: non l’avrebbe fatto perché voleva una vita sua. Se non di medico, di giornalista. Ed è quella che imboccherà, senza tuttavia poter sfuggire al ricordo della vita sua e della propria famiglia, “una delle tante storie silenziose, importantissime e inservibili che dobbiamo portarci dentro fino al giorno in cui moriremo”. Ed è appunto una serie ininterrotta di flash back, non di rado lunghi tanto da far dimenticare al lettore di esser stato trasportato nel passato, a fare questo romanzo: “Smettila, dice l’Altra nella mia testa. Dimentica, per il tuo stesso bene. Quella ormai è storia, storia antica! È passato più di mezzo secolo. Ma io non intendo dimenticare – afferma la protagonista, in un continuo gioco delle parti con il suo doppio –. E lei, la grande amministratrice di ricordi, non deve impicciarsi.” Vuole arrivare fino in fondo, Märit, non lasciare che si dissolva nessuno dei fili di cui è intessuta la storia tragica della sua famiglia. Solo allora, sarà possibile andarsene, senza più voltarsi indietro.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.