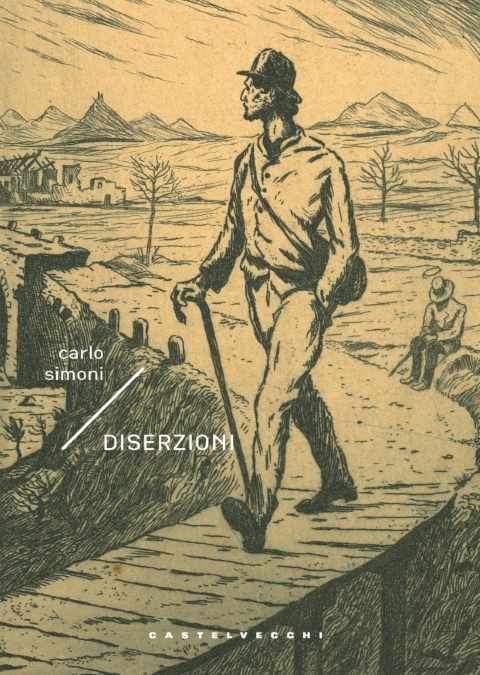

Carlo Simoni, Diserzioni, Castelvecchi 2024 (pp. 361, euro 27)

Scomparire. Deliberatamente, con determinazione.

Non per annullarsi, ma per realizzarsi, finalmente. Non per segnare una cesura nella propria vita, ma anzi per recuperarne l’unità riprendendone il filo che le vicende vissute, gli obiettivi rincorsi, le cadute nel conformismo avevano logorato, senza riuscire però a troncarlo: non ripetere, ma ripartire da ciò che di più vero è rimasto distinguibile nella propria vita.

Ma non sembra possibile, questo ritorno che è cambiamento, se non rinunciando alle relazioni che si sono tessute. Forse anche ai luoghi che si sono abitati.

Scomparire. Non per fuggire dagli altri, o negare il posto che occupano in ogni esistenza, ma per incontrarli davvero, finalmente.

Davide è un architetto: ne seguiamo le tappe dell’affermazione professionale, che inevitabilmente coinvolge la famiglia, fino al momento in cui un banale incidente suscita in lui un ripensamento che lo porta a intravedere in sé stesso un altro, più grande desiderio, che non gli è sconosciuto ma era, di fatto, finito con l’appannarsi, fin quasi a perdersi. Di qui la scelta, che la figlia Lucia, voce narrante che attraversa il romanzo, si prova a descrivere: “Non lo sapevamo ancora che uno può non esserci anche se è lì dove sono gli altri. La moglie, i figli. Nella stessa casa. Era scomparso, nostro padre, anche se c’era: non si poteva dire in altro modo. Era scomparso anche se, come mai era accaduto in passato, ci restava vicino, ogni giorno”.

Diversamente dal primo, il secondo protagonista, Cesare, libraio di vaste letture, ha sentito di dover lasciare la città in cui era sempre vissuto, per scomparire, ma senza andar lontano. Gli è bastato trasferirsi in una città a poche decine di chilometri dalla propria per sentirsi altrove. Sono ormai anni che vi conduce un’esistenza ritirata, austera e operosa, quando la sua strada incrocia quella di Davide, che dall’incontro, presto fattosi consuetudine, ricaverà una conferma decisiva della sua scelta di vita. Fino a condividere l’interesse per i diari alla cui cura Cesare dedica le proprie giornate. Si tratta delle carte di uno zio cui era stato molto legato, ma che era a sua volta scomparso molti anni prima, al tempo della sua prima adolescenza.

Si tratta del terzo protagonista, Luigi, che racconta la nuova vita che si è scelto in un paese della montagna appenninica, dove l’amicizia con un professore lì ritiratosi lo invoglia a cercare di tradurre in scrittura la propria esperienza, via via più ricca di relazioni con gli abitanti del luogo, ma anche con il mondo non umano che le grandi faggete progressivamente gli aprono.

Nel romanzo le tre storie, pur proponendosi in successione, si intrecciano in modo tale che quella che per prima si è svolta, in ordine di tempo, finisce con l’apparire come l’approdo delle altre due: l’avventura esistenziale di Luigi sembra rappresentare la realizzazione delle aspirazioni che Davide e, in modo e con esiti diversi, Cesare avevano coltivato.

L’ininterrotta domanda sul senso della propria vita rappresenta un tema di fondo, che si affianca tuttavia ad altri, come quello dello scrivere, terreno sul quale quella stessa domanda ha modo di esercitarsi, dando luogo a una narrazione che sperimenta registri diversi e risuona di echi letterari, talvolta espliciti, com’è nel caso della rilettura del Wakefield di Hawthorne, riferimento naturale di ogni racconto che metta in scena personaggi enigmaticamente votati alla scomparsa.

Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dal romanzo:

Non è vero che una persona c’è o non c’è. Si può essere assenti in molti modi, a gradi diversi. Uno che è partito ma sai che tornerà non è via come chi se n’è andato lasciandoti nel dubbio che si faccia rivedere, e neanche come chi sai che non farà ritorno. E se poi non lo farà perché non può farlo, perché è morto, allora la sua assenza sarà ancora diversa. Le sappiamo tutti queste cose. Ma quello che era successo in casa nostra noi non avremmo mai immaginato che potesse accadere.

Non è che prima lui ci fosse tanto, a dir la verità.

Ci si alzava e lui era già uscito. Nostra madre, in cucina a prepararci la colazione, aveva già cominciato il suo soliloquio, chiamando me e mio fratello, senza attendersi riposta, a testimoni di quel suo modo di fare incivile: uscire senza un buongiorno, e senza neanche un caffè. «Cosa gliela preparo a fare la macchinetta pronta sul gas, tutte le sere? Vorrei saperlo».

Era da sempre, che io mi ricordassi, che lui se ne andava di casa la mattina presto, quando non c’era ancora nessuno in piedi. E lei se la prendeva a male, tutti i giorni. «Un modo di fare incivile» ripeteva.

Ma c’era mai stato un tempo in cui facevano colazione insieme? in cui lei si alzava per prima e gli faceva trovare la tavola apparecchiata? o magari s’alzava appena dopo e lo trovava che versava il caffè nelle tazzine? o aspettava a letto, la domenica, che lui glielo portasse? un tempo nel quale né io né Alberto eravamo ancora nati e loro si godevano insieme l’inizio della giornata? Non mi pareva possibile, non riuscivo neanche a immaginarlo. Secondo me, erano solo cambiate le parole, non l’aria, della quotidiana recriminazione con cui iniziava la giornata. Ne era passato del tempo da quando diceva: «ma come è possibile? lasciarmi qui con due bambini piccoli, e lui via!». Il tono però era lo stesso, anche se adesso sembrava che fosse l’uscire senza bere il caffè a indignarla. Non contava che noi fossimo grandi e fossi io a caricare la moca, a spremere le arance, a tostare il pane, anche per lei. E per Alberto, che se ne stava seduto ad aspettare di essere servito, al posto dove lei avrebbe voluto vedere nostro padre.

Vedendo un bambino che s’era messo dietro un muretto e s’era coperto gli occhi con la mano mentre passavamo, quasi che il gesto bastasse a renderlo invisibile a noi come il muretto agli altri bambini con cui giocava a nascondino, Cesare m’aveva detto, con l’aria di constatarlo solo in quel momento, che quel gioco lui, da piccolo, lo faceva da solo. Giocava al fantasma, così gli piaceva dire. Spariva, dietro un divano, nel ripostiglio in fondo al corridoio, perfino in un baule, una volta, e se ne stava lì, ad ascoltare gli altri chiamarlo, dapprima imperiosi, poi preoccupati, e supplichevoli infine. Il culmine del gioco arrivava quando smettevano di cercarlo, quando qualcuno finiva col dire a sua madre, e alla sorellina, in ansia più di tutti, che non c’era che da aspettare che si rifacesse vivo.

Poi erano venuti gli anni in cui, se interrogato, dichiarava senza esitazione che da grande sarebbe stato frate, di clausura – e qui non ho potuto non ripensare a quello che in qualche modo aveva lasciato credere a Virginia – o missionario in luoghi lontanissimi dai quali non sarebbe più tornato, o boscaiolo e cacciatore fra montagne disabitate.

Adolescente, aveva preso l’abitudine di uscire di casa quando era ancora buio, senza farsi sentire dai suoi: correva, correva fino alla periferia, e oltre. Correva mentre era ancora buio, finché non cominciava a far chiaro. Nessuno sapeva, nessuno seppe mai di queste sue uscite: erano i momenti in cui immaginava di potersene andare davvero, senza che si avesse più notizia di lui. Poi andava a scuola, la borsa coi libri l’aveva lasciata in un garage abbandonato dove la sapeva al sicuro. A casa diceva che era uscito presto per andare alla prima messa. La madre ne era commossa, anche il padre cominciava a credere che quelle idee di andar frate o fare il missionario non fossero le fantasie di un bambino.

Era poi andata a finire che era diventato libraio. Il libraio di poche parole che rari clienti sapevano apprezzare. Ma quell’aspirazione a una solitudine estrema non l’aveva abbandonato.

Un giorno, avrò avuto quattro anni, siamo andati alla stazione un po’ dopo il mezzogiorno, e quando siamo arrivati c’era un treno merci fermo, ma i vagoni erano diversi dai soliti che passavano. Non erano di quelli scoperti, come carri, e neanche tutti chiusi. C’erano delle fessure fra le assi delle pareti e la prima cosa che ho visto sono stati occhi scuri che guardavano fuori; musi bianchi, anche se sporchi, che cercavano aria; lingue rosa che leccavano il legno del vagone. Era un treno pieno di pecore. Fermo in stazione perché doveva lasciar passare prima un altro treno per Milano.

Intanto che la mamma portava il mangiare nell’armadietto dove lo lasciava sempre – perché lui, mio padre, non era lì, era dove l’avevano mandato, a lavorare magari a qualche scambio fuori dalla stazione – mi sono avvicinato per guardare dentro, e dalla fessura, quella più bassa, alle altre non arrivavo, è spuntato un muso più piccolo. Io l’ho accarezzato e lui mi leccava la mano, e poi ne è arrivato un altro.

“Sono agnelli”: la mamma era tornata, era lì da un po’ e mi guardava, senza dir niente.

“Come quelli del presepio…” ho detto io. “E dove vanno?”

“Mah… Fanno un viaggio. Vanno dove c’è una bella erbetta tenera”.

“E prima dov’erano?”

“Erano in montagna e là l’erba era finita, l’avevano mangiata tutta”.

Li vedo ancora gli occhi di quegli agnelli, e anche quelli delle pecore che stavano dietro di loro. Adesso che c’ero lì io quelle non si avvicinavano più alle fessure. Sembrava che non gli interessasse più venire a guardar fuori, o che non si fidassero. Sapevano che dagli uomini, anche dai piccoli di uomo non c’era nulla di buono da aspettarsi. Ma questa l’ho pensata ieri, intanto che scrivevo.

Be’, non volevo più andar via, e quando il treno si è rimesso in moto gli sarei corso dietro se la mamma non mi avesse preso per mano. Ha poi chiesto al papà, e da quel giorno siamo andati in stazione non più a mezzogiorno, ma verso l’una, quando, non tutti i giorni, ma almeno un paio di volte alla settimana, facevano sosta nella nostra stazione treni carichi di animali.

Non solo pecore, anche mucche e manzi: i musi incollati alle fessure, e gli occhi che sembravano cercar di riconoscere qualcosa che avevano già visto nelle stazioni attraversate.

Il sole si stava facendo caldo. Mi sono ritirato sotto un boschetto di larici. In cielo s’erano formate delle grandi nuvole candide.

Ho appoggiato la schiena a una pianta, e sono rimasto a guardarmi intorno, ad ascoltare il canto delle cicale, un tonfo nell’acqua della pozza, e un suono appena percettibile ma continuo, una sorta di fermento, che si alzava dal prato assolato.

Nulla accadeva per me. Tutto sarebbe accaduto anche se non fossi stato lì.

Che cosa distingue la percezione di una cosa ovvia come questa da una scoperta? perché ho potuto immaginare la mia assenza nel momento stesso in cui ero lì? e perché questa sensazione, precisa, lampante, mi ha dato un sollievo che non mi sembrava di aver mai provato? Una specie di beatitudine tranquilla, che avvertivo avrebbe potuto sempre essere alla mia portata: sentire che avrei potuto non essere nato, e che se ero lì non era perché avessi scelto io di nascere. E in questo, accorgermi di essere nella condizione stessa di tutto ciò che avevo intorno. Tutto. Animali piante pietre nuvole. Esseri che mi apparivano sospesi nel momento, che mi apparivano come sempre erano, anche quando il mio sguardo non cadeva su di essi. Esseri nei quali non c’era un qualche significato da scoprire. In essi non c’era nulla di nascosto, di sottinteso, di allusivo: non mi dicevano niente. Non mi comunicavano nulla, tranne il fatto di stare nello stesso luogo in cui anch’io stavo. Di esser compiutamente lì nel momento in cui erano, senza alcuna promessa di esserci sempre. In questo del tutto indistinguibili, e oscuramente concordi le foglie che di quando in quando frusciavano sopra di me le erbe che oscillavano nel prato che avevo davanti gli insetti che vi ronzavano le pietre che vi affioravano la brezza che tutti lambiva, anche l’uomo che respirava guardava ascoltava…

Mi sono visto nella medesima condizione. Provvisoriamente interamente lì. In nulla di essenziale diverso da tutti gli esseri fra cui ero e dai quali non sentivo spirare né fratellanza né indifferenza. Né una segreta reciproca attenzione né un’estraneità ostile.

Ero rimasto immobile, con un vago timore che cambiar posizione potesse far svanire il sentimento in cui ero immerso come l’illusione di un attimo. Ma ho sentito che dovevo correre il rischio. Mi sono steso sull’erba, a guardare il lento mutare di forma di una nuvola.

Ho avuto la sensazione precisa che quello che stavo vivendo non era del tutto una novità. Era un’esperienza già provata, ma lontana, quasi fosse un’altra persona il bambino che ne era forse stato attraversato; o che avevo provato in seguito ma che non avevo ammesso di provare. Un’esperienza, in ogni caso, che credevo di non aver potuto ricordare. Affondata in una preistoria della mia vita.

Mi sono di nuovo addentrato tra i faggi avendo però, adesso, la strana impressione che fosse la prima volta che camminavo per quella stradetta. Era la luce, forse. La luce di quei momenti in cui il giorno e la notte si incontrano in un tempo che non appartiene né all’uno né all’altra, ma certamente anche quel pensiero che dicevo, l’idea che sia propria delle piante una determinazione mite. Non credo che altrimenti mi sarebbe avvenuto di vederle come mai le avevo viste: individui che silenziosi mi erano intorno quasi fossi uno di loro. Individui che sapevano uno dell’altro senza bisogno di dirselo, diversi per età ma accomunati dall’innata tranquilla volontà di vivere la loro vita nel punto stesso in cui erano nati. Individui, ma insieme membri di un unico essere vivente, vigile e al tempo stesso pervaso dalla calma che può venire solo dalla certezza che nulla di nuovo potrà accadere, distante dal mondo e dalle vicende che incessantemente lo attraversano ma anche ad esse risolutamente, totalmente e perennemente esposto, fin quasi a coincidere con il mondo stesso.

Tra quei faggi, ho avuto ieri sera la sensazione di intuire un nesso profondo, un’identità sfuggente, segreta, tra il restare quel che si è e il mutare senza tregua, tra il costituire un’entità singola e l’essere parte di un insieme senza il quale quella stessa singolarità non avrebbe consistenza. Tra l’essere uno e l’essere molti. Tra il divenire e l’essere, alla fine. Un divenire nel quale di fatto consiste l’essere, un essere che è attraversato dal divenire, l’uno e l’altro indissolubili, distinguibili solo da chi si sente come un ramoscello caduto nel fiume e trascinato dalla sua corrente; solo da chi non sa rappresentarselo che come un fiume, il tempo, nemico dunque della vita, che ne è trascinata avanti, travolta, subissata alla fine…

Che duri poco, come quella del merlo che chiocciava tra le foglie, o di più, come la mia, o più ancora, come quella del faggi tra cui facevo questi pensieri, la vita non è nel tempo, sballottata, portata via dal tempo: è tempo. Questo mi è apparso chiaro di una chiarezza elusiva. Evidente e imprendibile.

Il tempo è il senso della vita. Come si dice che il fiume va dal monte alla valle e poi al mare, in quel senso, certo; ma anche come quando si parla del senso di un discorso. È così, non può che essere così, anche se è difficile convincersene, accettarlo. Impossibile forse. Ma lo sappiamo che è così. Possiamo ribellarci, cercar vie traverse o tirar via, far finta di non saperlo anche se lo sappiamo.

Non era una cosa che non avessi mai pensato. È che avevo voluto liberarmene al più presto, per una sorta di pudore, per la sensazione che queste fossero cose da filosofi.

«È un filosofo, a modo suo» diceva Mattia di Anselmo, e forse intendeva che filosofo è chi non rifugge da pensieri che più o meno consapevolmente facciamo tutti ma in pochi sappiamo riconoscere nella loro essenzialità.

Ho tirato un lungo respiro, mi son guardato attorno sentendomi contento di me stesso. Senza tuttavia aver l’impressione che qualcosa stesse finalmente per cambiare, che quanto mi circondava me lo promettesse, o mi desse una qualche conferma. Era semplicemente lì, come me che ne ero parte. Alla pari. Tanto da poter immaginare la pacata reciprocità di uno sguardo che avrei potuto cogliere anche prima ma mi risultava evidente, naturale, solo adesso: lo sguardo di quei grandi faggi su di me e del mio sui loro tronchi che andavano scurendosi nel crepuscolo e sul fogliame che, nel suo lieve ondeggiare, lasciava intravedere lembi di un cielo che tratteneva l’ultima luce. In un silenzio che si rivelava condizione di ogni suono, di ogni voce; l’eco lontana delle parole che riempiono i giorni, il cuore nascosto dei pensieri nei quali incessantemente le vite cercano la loro verità.

Mi sono visto come potessi guardarmi dall’alto di quei rami: lì, fermo nel chiaro della strada bianca con gli occhi rivolti al buio che invadeva ormai il bosco, restituendolo al sovrano riserbo che la luce del giorno offusca.

Ordini

Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (27 euro).

Via della Posta, 7 – 25121, Brescia

Tel. 0303755394

libri@nlr.plus

Vedi la scheda del libro sul sito dell’editore, cliccando qui.

Recensioni

Giornale di Brescia, 22.11.2024 – Nicola Rocchi

«Diserzioni», nuovo romanzo per lo scrittore bresciano Carlo Simoni

L’intreccio di tre esistenze e il tema della scrittura nello stile che mescola narrazione, diario, poesia: è uscito «Diserzioni»

Ci sono molti modi e molte ragioni per scomparire. I tre protagonisti di «Diserzioni», il nuovo romanzo del bresciano Carlo Simoni (Castelvecchi, 364 pp., 27 euro), scelgono di farlo «per non mancare la propria vita». L’autore ne parlerà oggi, venerdì, alle 18 nella Nuova Libreria Rinascita (via della Posta 7, Brescia), con letture di Daniele Squassina.

L’architetto Davide si isola progressivamente da colleghi e familiari; il libraio Cesare persegue il «desiderio di non essere nessuno»; tempo prima, suo zio Luigi è andato a vivere da solo in un ignoto paese di montagna. Le loro esistenze si incrociano in una narrazione ricca di echi letterari e giocata abilmente su molti registri, dal narrativo al diaristico, dall’epistolare al poetico.

Simoni, che “diserzioni” racconta nel romanzo?

Le si potrebbe definire “diserzioni sociali”, nel senso che i tre protagonisti, pur non essendo militanti delusi dalla politica o esponenti di un pensiero critico esplicito, senza far discorsi teorici né voler convincere nessuno fanno una scelta simile: quella di scomparire. Non per annullarsi, ma per realizzarsi, finché sono in tempo. Non per segnare una cesura nella propria vita, tale da negare il proprio passato, ma anzi per riprendere il filo che le vicende vissute, gli obiettivi rincorsi, le cadute nel conformismo avevano logorato, senza riuscire però a troncarlo.

Non si tratta, quindi, di vere e proprie fughe?

No. Scompaiono non per fuggire dagli altri, ma per incontrarli davvero, finalmente. Hanno constatato che l’identità che si forma nello scambio sociale non corrisponde a quella intuita al momento della scelta originaria che ciascuno abbozza nell’infanzia, precisa nell’adolescenza e consolida nella prima giovinezza riconoscendo il proprio demone, il proprio desiderio vero, quello che ci rende non eccezionali, ma unici.

Davide si chiede: «si può essere postumi rispetto a se stessi?»…

Nel suo caso, comportarsi da estraneo fra i familiari, ridurre fino a escludere la propria presenza nel suo studio professionale, gli dà il senso non di lasciarsi alle spalle la vita precedente, ma di poter finalmente sgravarsi del peso che si era caricato sin da giovane: la preoccupazione di essere qualcuno, di farsi largo nel mondo. Imbocca la strada che si augura lo porti – per usare le sue parole – a «ripulire il suo desiderio, quello vero, dalle incrostazioni che, con l’aria di realizzarlo, l’avevano invece sepolto», aprendo così la via a quel che ancora potrebbe essere.

Luigi scrive racconti su animali «spaesati». Come è nata questa idea?

Nel personaggio, dall’esperienza fatta vedendo gli animali di un circo trasportati su carri merci; in me, da un episodio narrato in un altro mio romanzo, «I tempi del mondo» – e qui ripreso – in cui una giraffa attraversa il Mediterraneo per arrivare a Parigi, dono, come per secoli si è usato, del pascià d’Egitto a re Carlo X. Lo “spaesamento” di questi animali mi è subito sembrato una metafora calzante in rapporto a quello di molti umani, i migranti costretti a lasciare il loro Paese, innanzitutto, ma anche quelli che storie travagliate e condizioni di vita rendono stranieri in patria.

La scoperta o il bisogno della scrittura legano tra loro le vite narrate. Perché si scrive?

Scrivere è per i protagonisti del romanzo dotarsi, o meglio: darsi l’autorizzazione ad adottare uno sguardo nuovo su di sé e il mondo, gli altri. Il nesso che in loro si stabilisce fra la scelta di scomparire e la pratica della scrittura estremizza un dato di fatto: non si scrive senza prendere una “giusta distanza”, senza sottrarsi in una certa misura alle relazioni sociali, e questo proprio al fine di istituirne di nuove, meno convenzionali.

Forse i tempi in cui viviamo fanno venire a molti la voglia di sparire…

Indubbiamente, ma occorre aver presente che questo romanzo l’ho iniziato una decina d’anni fa, è rimasto a decantare, l’ho ripreso l’anno scorso e sì, in effetti ho avuto l’impressione che avesse a che fare con i tempi che da qualche anno ci troviamo a vivere.

Corriere della Sera – Brescia, 22.11.2024 – Massimo Tedeschi

Le Diserzioni e il Tempo

Di sparizioni è piena la letteratura. Sparizioni sono quelle vagheggiate da Elias Canetti, da Giorgio Caproni e da Cees Noteboom, quelle praticate da Montaigne e da Thoreau. Sparisce dalla sua routine mortificante il Mattia Pascal di Pirandello, salvo poi tornare sui propri passi e ritrovarsi a portare i fiori sulla propria tomba. Sparisce il Wakefield di Daniel Hawtorne e va a vivere nascostamente a pochi isolati da casa sua, salvo tornare nei ranghi dopo vent’anni.

Spariscono anche i tre protagonisti dell’ultimo romanzo del bresciano Carlo Simoni, ma poiché questo triplice dileguamento avviene in tempi a noi contemporanei — che sono quelli dell’obbligo di presenza, del mantra della visibilità, della perenne esposizione in società e nei social — le loro sono vere e proprie «Diserzioni», e tale è il titolo del grande, fluviale, stratiforme e polisemico romanzo (Castelvecchi editore, pp. 362, euro 27, presentazione venerdì 22 novembre alle 18 alla Libreria Nuova Rinascita in via della Posta 7 a Brescia) che segna il nuovo approdo della scrittura romanzesca di Simoni.

Già studioso della cultura materiale e pioniere dell’archeologia industriale, storico, saggista e direttore editoriale, Simoni vive da anni una felice stagione di scrittura creativa vuoi con la testata web «Secondo Orizzonte», vuoi con una produzione romanzesca in cui protagonisti più recenti sono stati scrittori e intellettuali del passato come Benjamin e Leopardi, ma anche un anonimo flaneur che si aggira in una città assai simile a Brescia. Ora il passaggio a un romanzo d’ampio respiro in cui il tema è quello della «diserzione»: dalle convenzioni, dalla routine, dalla famiglia. Diserzione come conquista, come emancipazione, come luogo di verità in cui affrontare il senso del tempo e della vita, delle relazioni con gli umani e con la natura.

La voce narrante è quella di una giovane donna che non smette di arrovellarsi sulla sparizione del padre, l’architetto Davide Soresi. La donna scopre uno scritto paterno in cui si spiega come l’architetto avesse maturato l’idea di sparire, e l’avesse corroborata seguendo ed infine entrando in confidenza con uno che era sparito davvero, Cesare Aldobrandi, libraio di vaste letture. Questi s’era assunto come estremo compito la trascrizione del diario di uno zio, Luigi, a sua volta sparito prima di lui.

Questo diario forma parte cospicua del romanzo e ne moltiplica il gioco di specchi, le rifrazioni e le digressioni, come le storie di animali esotici spaesati, strappati dal loro habitat e portati in Europa per motivi bellici, di prestigio o di diplomazia, storie che Luigi racconta a due amici incontrati nel paesino dove ha trovato rifugio.

I tre protagonisti vivono in parallelo, ognuno a modo suo e in epoche diverse, un percorso di riduzione all’essenziale: nei rapporti con il prossimo, con l’ambiente circostante, con la propria vita e la propria morte, fino alla scoperta sapienziale che «il tempo è il senso della vita» e che «la vita è una ed è di tutti: movimento, scambio, circolazione continua». Fino alla rivelazione dell’ultima pagina, dell’ultima riga. Che fa venire la voglia di ricominciare a leggere il libro da capo.

Brescia Oggi, 22.11.2024 – Magda Biglia

Un libro, tanti libri in uno, prosa e anche poesia. Tre storie e tre protagonisti, tante storie da corollario e carrellata di personaggi, la narratrice al femminile. Dopo ‘Partenze’ del 2023, arriva ‘Diserzioni’, due titoli, la traccia di un percorso dell’autore, Carlo Simoni. Simoni che in pandemia ha teorizzato che non si poteva prendere la penna (pardon il computer) in mano, Simoni che poi ha pubblicato, per Secondorizzonte, ‘Un albero solo’. Simoni al quale interessano alla fine più di ogni cosa, disseminati di nuovo nell’ultimo testo edito da Castelvecchi, gli interrogativi esistenziali di tutti e quelli di uno scrittore, il senso del vivere e del morire, il motivo del narrare e ancora del parlare di se stessi, di parlare della scrittura dentro la scrittura. Interrogativi, non di maniera ma pronti a considerare l’immediato contrario, che attraversano la sua ricca produzione, rovelli tuttora privi di risposte per lui convincenti, una ricerca non conclusa.‘Diserzioni’è infatti la il romanzo di un romanzo senza esito letterario. Difficile sintetizzare il contenuto, i contenuti, descrivere le tre esistenze accomunate dal desiderio di fuga, dalla necessità estrema di ‘disertare’ dall’esistenza stessa. Più facile rincorrere le domande, i messaggi pur numerosi che scaturiscono da ogni pagina densa, le riflessioni dolci amare sul matrimonio, sul termine della permanenza terrena, sull’autenticità dei ritmi del passato, sulla possibilità del riconoscersi nel mondo intorno. Sullo scorrere possibile di “quelle creature che hanno scavato la loro tana e nel semplice succedersi dei giorni trovano il senso della loro vita”. “Vale la pena di scrivere quando la scrittura è orientata da un desiderio pago di sé, indipendente dal risultato che ne potrebbe eventualmente sortire” questa una delle asserzioni. Come “Scrivere è uno dei modi indispensabili per pensare e per capire”. “Non è solo mettere sul foglio le parole che si sarebbe potuto dire a voce”. E noi lettori, quale è il nostro compito? La lettura, se è lettura vera, ci dice l’autore, induce a “cercare nel libro qualcosa che può servire alla propria vita o offrirle uno specchio in cui vederla come fosse la vita di un altro”. Ma uno che scrive sta nel suo universo, fuori, estraneo a ciò che lo circonda? E’ uno dei modi, oltre alla fuga, per trovare l’incomunicabilità, non certo dramma, ma elisir per la sopravvivenza? Oppure la volontà di essere dimenticati viene contraddetta dall’obiettivo di perpetuarsi insito nel bisogno del nero su bianco? Chi aspira a scomparire può nel contempo tenere a scriverne, può, direttamente o indirettamente attraverso i personaggi, parlare di sè? ?Conta la paura o l’anelito dell’ essere qualcuno? Lo scrive l’autore stesso nel finale: le tre storie, di Davide, Cesare, Luigi, anche se diversi e differentemente motivati, confluiscono in un racconto, annegano nel filone già comparso con Rousseau, Carpaccio e Montaigne di ‘partenze’ viste come cesura, come ricerca di una solitudine vera, non finta come le solitudini in mezzo ad altre solitudini. Si può essere assenti anche in presenza.

Pensieri disordinati nati dalla lettura di Diserzioni

Verrebbe da credere che sia un’abitudine da vecchi quella di copiare brani dei libri letti, figlia di una memoria che si smaglia a vista d’occhio. Invece no, la mia si è generata nell’adolescenza. Ho ritrovato i miei quaderni di un tempo con riportate frasi tratte da La porta stretta di Gide, da Lo straniero di Camus: i primi libri che mi sono capitati nelle mani dopo Piccole donne.

Copiare è per me rileggere, anzi leggere in altro modo: sprofondare nelle parole come nella neve fresca come si faceva da bambini e starci dentro, anche se le gambe paiono gelarsi. Sostare con calma, svincolati dalla curiosità che la trama, se il libro funziona, si tira appresso. E dialogare con il testo.

Anche oggi, che l’infanzia non la vedo più neanche con il binocolo, leggendo mi trovo a parlare con i personaggi o con l’autore: “L’ho pensata anch’io quella cosa lì…Ce l’ho anch’io, a giorni, il desiderio di scomparire.”

Capita che lo faccia anche a voce alta, quando mi immergo nella scena al punto da essere là, nella faggeta alta, a stupirmi dei balzi di uno scoiattolo. Sono rimasta una lettrice bambina.

Poi s’innesca il gioco del confronto: i pensieri della rilettura coincidono con quelli della prima lettura? Non sempre. Capita che, avendo nella testa la storia completa, la seconda ondata di pensieri si differenzi, o addirittura contraddica la prima. Onde sfasate che disegnano mari irreali, fondali profondi.

Ma non è finita, ecco che viene il momento della domanda cruciale: perché queste righe mi hanno accalappiata? Che cosa ha risuonato in me?

Insomma per me leggere è sempre stata un’avventura, anche se, da quando ho cominciato a scrivere, l’avventura è più intensa, più consapevole. Mi godo di più le parole.

Da Diserzioni ho copiato tanto, ora più agevolmente su computer, anche se i quaderni non li ho sostituiti del tutto, così come la scrittura a mano. E, copiando, ho riletto, ripensato a quello che proprio Carlo Simoni da qualche parte ha descritto come un unico gesto, quello del leggere e dello scrivere insieme, per il quale c’è ancora da inventare il termine corretto.

Non avevo mai pensato che leggere non mi bastasse, e non avvenne che lo pensassi neanche quando sentii il desiderio di scrivere anch’io un libro. Mi parve il modo naturale di proseguire la lettura, un modo di proseguirla con altri mezzi, nella sostanza: ho sentito, da un certo momento, che volevo scrivere quello che avrei amato leggere. E sapevo di chi avrei dovuto raccontare, conoscevo il personaggio della mia storia come i luoghi in cui si sarebbe svolta. Mi erano venuti incontro dalle carte che avevo trovato e portato con me. Non c’era nulla da inventare, quindi, ma da immaginare sì.

Scrivere come per proseguire la lettura con altri mezzi, per dar voce al bisogno che ci mette seduti alla scrivania come non si potesse mancare a un appuntamento, come non si volesse mancare alla mia vita.

…per me scrivere finora è stata un’esperienza a termine, del tutto passeggera. Che fosse un racconto, una poesia o un semplice appunto si è trattato, finora, di qualcosa che iniziava e finiva, e non è detto dovesse essere seguito da altro. Scrivere sempre invece, tutti i giorni: come si respira, si cammina, si mangia, si dorme…

Dice bene di una transizione che avviene impercettibilmente, inconsapevolmente e fa della scrittura una pratica che irrompe sulle pagine e si impadronisce del tuo tempo, un modo per uscire dal disordine, per tornare a sé, per lasciare la propria orma nel mondo.

E poi i dubbi, i contrasti: Diversamente (dal leggere) lo scrivere arriva a pretendere di mutarla la vita, e a lasciar immaginare di potercene offrire una nuova. Più ricca, più vera. Nostra, finalmente, e ad altre incomparabile nella sua comprovata unicità.

Non credo che ci sia in me questa volontà di mutare la vita scrivendo. Cerco parole che le stiano aderenti, alla vita, prive di intenzione se non quella di dire i giorni così come sono, senza la pretesa di interpretarli. Ho abbandonato da tempo la scrittura come indagine psicanalitica o come interrogazione filosofica.

Vorrei mettere in parole il reale, permeabile al mondo, in ascolto per cogliere l’impenetrabile nel quotidiano solo guardano quello che c’è.

Certo è che lo scrivere, al di là delle intenzioni, la vita la cambia eccome. Scrivendo si cambia come si cambia leggendo, forse ancora di più.

…quando si scrive, quando si scrive davvero, di cose che stanno a cuore, quando si scrive perché lo si sente necessario, la scrittura cambia. La scrittura ma anche quello che si scrive: non solo il come ma anche il cosa. Si tirano fuori ricordi, pensieri che sarebbero rimasti sepolti se non si fosse presa la penna in mano…Scrivere non è solo mettere sul foglio le parole che si sarebbe potuto dire a voce.

E’scrivendo che ho capito come avrei voluto scrivere, o forse vivere: non parole ben pettinate, messe in fila bene, frutto di uno sforzo muscolare, ma parole allo stato nascente, direbbe Maria Zambrano, come capita ad esempio al risveglio, o dopo un’arrampicata o una corsa.

“E’ di indole docile la parola, lo mostra nel suo destarsi quando comincia a sgorgare indecisa come un sussurro in parole slegate, in balbettii, appena udibili, come un uccello ignaro che non sa dove andare ma si dispone ad alzare il suo debole volo. Viene ad essere sostituita, questa parola nascente, indecisa, dalla parola che l’intelligenza già sveglia proferisce come un ordine….”(Maria Zambrano: Chiari del bosco.)

La gestazione di queste parole ha necessità di una sorta di diserzione, distacco, solitudine. Non una rinuncia al mondo, un modo diverso di starci. “Bisogna distanziarsi senza per questo abbandonare la lotta” scrive Calvino.

E’in solitudine che ti accorgi, scrivendo, di fare i conti con il senso ultimo del vivere e del morire, tenendo aperta una domanda senza risposta o, semplicemente, mantenendo in vita ciò che non è più, per sentire di aver sentito, per salvare quello che Szymborska chiama il tempo raggiunto.

Finché se ne parla, comunque, finché si trovano le parole e il desiderio soprattutto di raccontare quel che inaspettatamente – sempre inaspettatamente, per quanto si dica – accade nella vecchiaia, la vecchiaia non è ancora veramente arrivata. Non è ancora, per davvero, cosa tua.

Forse è lo scrivere che rende la vita più ricca, più vera, nostra finalmente… nella sua comprovata unicità?

E allora l’altra, quella di prima di vita, era tutta una finzione?

Sentivo la sua volontà di riprendersi la vita, di ridiventarne padrone togliendola dalle mani degli altri, cercando di fare in modo che la speranza di un riconoscimento – dalla semplice approvazione all’ammirazione dichiarata – da parte loro cessasse di essere la bussola delle proprie scelte, e l’ottenerlo l’unica risposta possibile a un’esigenza indistinta dapprima, e sempre rimandata, ma che via via s’era imposta, al punto di non poter più essere elusa.

Centomila sono gli io che ci abitano e alcuni di loro, prima o poi, chiedono parola ma non per smentirsi a vicenda, non per sopraffarsi. Credo ci sia come un’alleanza tacita che ne fa arcipelago e, a seconda delle maree, lascia emergere prima un’isola poi un’altra.

Da giovani è l’io del coraggio, dell’affermazione che si impone su quello melanconico, poi tutto si rivoluziona, si rimescola fino a lasciare emergere un io che impugna un pennello, una penna o un mestolo.

E’ la magia dell’essere tanti in uno, a volte tenuti insieme proprio con lo sputo.

Togliere la propria vita dalle mani degli altri, smarcarsi da ciò che il mondo si aspetta da noi o meglio, da ciò che noi abbiamo fatto in modo che gli altri si aspettassero, dall’immagine che noi abbiamo riflesso nelle loro pupille. Non sempre il mondo percepisce i cambiamenti, anche quelli radicali, ma importa così tanto?

Disertare dal dover essere. Non sfuggire alla propria solitudine, né stare a compiacersene, ripiegati in se stessi, o a compiangersi. Non averne paura, invece, e riconoscerla come una condizione inevitabile, ma anche fruttuosa se non ti aspetti che altri possano liberartene, e non pretendi di entrare in quella che anche loro vivono, ognuno a modo suo.

E’ quella solitudine fruttuosa che la scrittura concede, quella lontananza che non è più, soltanto, la percezione di una distanza nello spazio, ma anche nel tempo e che può rivelarsi il tramite di una mai sperimentata vicinanza a noi stessi.

… Forse, scrivere era il modo per scomparire davvero. Persino per se stessi.

Non di diserzione si tratta in realtà, ma di una scomparsa temporanea che contiene in sé anche l’altro perché si scrive anche per essere letti, perché non c’è gesto al mondo che non contempli la relazione con l’altro, addirittura con i personaggi che si mettono al mondo e che, alla fine, mettono al mondo chi scrive.

Tanto vale riconoscerlo: [degli altri] se ne ha bisogno come l’aria. E dunque non ha senso risentirne insoddisfazione come si trattasse di una debolezza, o di un vizio, di cui ci si dovrebbe sgravare. E’ un’esigenza che fa tutt’uno con l’essere al mondo, e quindi non c’è che saperla riconoscere, forse. Come si riconoscono la fame, la sete…

Pare che Luigi la veda come me.

Questa la mia diserzione possibile, rifugiarmi nelle parole, non per sfuggire la vita, ma per viverla con più chiarezza, con più passione ora che i miei giorni invece di sommarsi cominciano a sottrarsi da una somma prestabilita, di cui non conosco il totale.

La scrittura è questo che può dare: non fermare il tempo, questo no, ma farti sentire come il passato non sia del tutto passato e contenesse in sé il futuro che ti si rivela ora come presente, un presente che non ti appare più, allora, solo un’illusione che ininterrottamente scivola in un passato per sempre perduto.

E poi il mistero di una diversa comprensione che nulla ha a che fare con il ragionare.

Il sole si stava facendo caldo. Mi sono ritirato sotto un boschetto di larici. In cielo s’erano formate delle grandi nuvole candide. Ho appoggiato la schiena a una pianta, e sono rimasto a guardarmi intorno, ad ascoltare il canto delle cicale, un tonfo nell’acqua della pozza, e un suono appena percettibile ma continuo, una sorta di fermento, che si alzava dl prato assolato. Nulla accadeva per me. Tutto sarebbe accaduto anche se non fossi stato lì.

Tra quei faggi, ho avuto ieri sera la sensazione di intuire un nesso profondo, un’identità sfuggente, segreta, tra il restare quel che si è e il mutare senza tregua, tra il costituire un’entità singola e l’essere parte di un insieme senza il quale quella stessa singolarità non avrebbe consistenza. Tra l’essere uno e l’essere molti. Tra il divenire e l’essere, alla fine. Un divenire nel quale di fatto consiste l’essere, un essere che è attraversato dal divenire, l’uno e l’altro indissolubili, distinguibili solo da chi si sento come un ramoscello caduto nel fiume e trascinato dalla sua corrente, solo da chi non sa rappresentarselo che come un fiume, il tempo, nemico dunque della vita, che ne è trascinata avanti, travolta, subissata alla fine.

Momenti di essere, direbbe Virginia Woolf. Chiari del bosco, li chiama Maria Zambrano.

…quel sentire un reciproco legame fra me e questi alberi, che fra tutti prediligo, non è stata un’esperienza isolata, irripetibile. Mi basta raggiungerlo all’ora giusta per ritrovarla. Ma l’altra sera, appunto, più che un rapporto di sguardi mi è sembrato fossero i nostri respiri che si rispondevano, si mescolavano, e in questa vicendevole commistione ho avvertito lo spiraglio di una verità più grande: non ci aggiriamo nel mondo come ospiti che vi sono caduti senza volerlo e trovandolo già tutto bell’è fatto, come corpi estranei – e dunque spaesati, sì spaesati – che tali rimangono per il tempo che è loro dato. Ne siamo parte invece, vi siamo reciprocamente implicati, in uno scambio vicendevole e ininterrotto, nato con il primo respiro che ha fatto entrare noi nel mondo e il mondo in noi, e che non cessa con l’ultimo, ma prosegue altrimenti.

Tre uomini, tre diserzioni, tre esistenze in una. In realtà quattro con Mattia, il professore. In tutti ho ritrovato l’autore, ma soprattutto nel professore.

Come non ricordare i giorni in cui Carlo si prestava, in amicizia, a leggere i miei primi racconti e mi esortava a scrivere quando io, titubante, mi arrovellavo nel ma chi ti credi di essere?

E’ nelle parole del professore a Luigi che lo risento di più: Nel momento in cui ti renderai conto (…) che le cose che scrivi non le scrivi perché danno qualcosa innanzitutto a te, qualcosa che se no non avresti, e che scrivere non ti aiuta a cambiare, a non restare ancorato a quel che credi di essere o vorresti essere, be’, allora smetti, non scrivere più. Ma fino a quel momento, fallo. Scrivi finché senti che è la cosa migliore che puoi fare, l’unica che ti riempie la vita, e le dà forma, regola; l’unica cui non rinunceresti perché non c’è felicità paragonabile, almeno per gente come me e te.

Cara Grazia, innanzitutto sono contento che Diserzioni ti abbia fatto compagnia mentre eri malata: basterebbe questo… Ma c’è anche il fatto che mi riconosco sia nella pratica del trascivere passi di quel che si legge (come fa del resto la figlia di Davide. “Trascrivere parola per parola era il mio modo per comprendere a fondo quel che leggevo”) sia nella scelta dei brani che riporti: vedo che, come sempre, è soprattutto sul tema della scrittura che ti soffermi (noi lo sappiamo; diciamo scrittura e intendiamo vita…), ma ci sono anche alcuni passaggi che riguardano le ‘scoperte’ che Luigi fa nella faggeta, per me punto di approdo di tutto quello che ho scritto finora (e probabilmente di tutto quello che ancora, forse, scriverò).

E’ vero che mi si può riconoscere un po’ in tutti i personaggi: nel professore soprattutto, tu dici; ma anche in Lucia, dico io. Lucia, personaggio senza il quale le tre storie non si terrebbero insieme, senza il quale non ci sarebbe la rivelazione finale che – finalmente – la ricongiunge a quella dimensione della sua anima che il padre rappresenta.

Magari, camminando dalle nostre parti riprenderemo il discorso, ci richiameremo a vicenda altri passaggi: voglio molto bene a Diserzioni… In un senso che ho trovato espresso con buona approssimazione in un racconto letto recentemente, di Alberto Savinio: “E’ per questo felice stupore, per questo loro presentarsi inaspettate e nuove, per questo venirmi incontro come da un altro mondo, che prima di farsi amare da altri le mie opere si fanno amare da me; prima di divertire gli altri esse divertono me; prima che ad altri esse dicono a me che nel buio quale dietro a me si richiude esse rimangono ferme”.

Caro Carlo, ho terminato la lettura di ‘Diserzioni’. Mentre leggevo, ho sottolineato quelle parole e quelle frasi che parlavano a me di me, nel presente che sto vivendo. Le ho successivamente trascritte su un quaderno per comprenderle più a fondo e per poter tornare ancora a rifletterci sopra.

“I suoi appunti erano a volte folgoranti, riuscivano a trasmettermi intuizioni che mi attraversavano e sentivo subito mie”: è proprio questo che mi è successo e mi sono sentita di poter abitare agevolmente in molti passaggi del tuo narrare. Non sono capace di fare una recensione come quelle che compaiono sui giornali e sulle riviste, posso però raccontarti come ha lavorato dentro di me il tuo libro. Lo farò lasciandomi guidare da alcune delle annotazioni trascritte.

Il desiderio di “scomparire”è per me una costante da un po’ di tempo: “cessare da un giorno all’altro di essere qualcuno e, nello stesso tempo, superare la paura di non essere nessuno”.

Ricordo un’esperienza vissuta nel 2013 quando, per la prima volta, sono andata a trovare mia figlia a Londra. Passeggiando per le vie della città, mi sono sentita improvvisamente leggera, libera, ero una ‘nessuno’ tra tanti altri e altre ‘nessuno’. Non ho più dimenticato quella sensazione di libertà garantita dal non poter essere riconosciuta e dal potermi muovere nel più completo anonimato.

“Voleva finalmente smettere, una volta per tutte, di essere quello che gli altri avevano deciso che fosse…”.Un compito non più procrastinabile quella del proprio cambiamento ma da portare avanti con pazienza per “ripulire a poco a poco il mio desideriovero dalle incrostazioni che lo avevano sepolto”. Insomma, morire come ‘qualcuno’ e rinascere come ‘nessuno’. Mi rendo conto che il fare frenetico, che per tanto tempo ha caratterizzato le mie giornate, mi ha permesso solo di sfiorare la superficie delle cose; voler essere qualcuno attraverso il fare, e le prestazioni adeguate alle attese, allontana dalla profondità di sestessi, dal proprio nucleo essenziale. Mi dico che forse è proprio l’essere ‘nessuno’ che salva dall’essere divorati, come insegna Odisseo con la risposta data a Polifemo.

Ma è anche vero, come scrivi tu che “Non basta ritirarsi se si porta con sé il desiderio di ottenere riconoscimento dagli altri…non basta ritirarsi…occorre essere preparati a farlo, aver imparato a governarsi…”. Gli altri, le altre che sono anche parte di noi “che non si possono ignorare per il semplice fatto che sono dentro di noi. Siamo gli altri per essere noi stessi, è così…bisogno di mettere una distanza tra sé e gli altri scegliendo quale spazio, quali momenti concedere alla loro presenza…”: Un invito prezioso a riflettere a fondo sulla necessità degli altri ma anche sul modo di stare in relazione con loro.Indichi una via possibile, guadagnata, credo, nel farsi della tua vita, perché possa realizzarsi tra noi e gli altri, le altre un incontro vero, libero dal giudizio e da aspettative.

Vorrei poter dire di me quello che scrivi di Alba: “…è tanto in pace con sé stessa, questa ragazza, da non aver bisogno di essere a tutti i costi in pace con gli altri…sa quel che fa e lebasta…”. Essere abitata da quello stato di pace originaria che giace nel fondo di me…quanto mi piacerebbe!!

E di Elvira, la moglie di Cesare, scrivi: “Lei doveva essere una di quelle creature che nella quotidianità hanno scavato la loro tana e, nel semplice succedersi dei giorni, trovano il senso della loro vita. Esseri che hanno costruito senza saperlo la propria saggezza e han saputo metterla a frutto…”. Questa tua descrizione mi parla di una donna semplice, ma non sempliciotta, che sa vivere le sue giornate nella semplicità e nella ripetitività che rassicura.

Sarebbero ancora numerosi i punti di cui parlare:

• il senso del vivere e del morire (“i settant’anni gli avevano portato un nuovo sentimento del tempo, della sua limitatezza…è un continuo ricorrente e mai risolto venire a patti quello che si gioca con il pensiero della fine…”Quanta verità in queste parole che ben esprimono anche il mio sentire)

• il rapporto con la natura e con il “tenere in ordine il mondo che si ha intorno, anche se non è di proprietà…”

• gli animali spaesati, la ballerina,il tema della scrittura (…”si scrive sempre per qualcuno, anche quando si scrive di sé a sé stessi…” “…è quando pensare e scrivere sembra abbiano lo stesso ritmo, quando ci si sente anima e corpo in quel che si fa, che è bello scrivere”)

• “Sono i pensieri non si sa da dove venuti, e non si sa a quale approdo destinati, a farci guadagnare prospettive nuove…”. In questo passaggio avverto il richiamo al saper attendere, un’attesa senza oggetto, con il cuore aperto all’ascolto e alla fiducia che qualcosa verrà.

• “Essere e divenire, l’uno e l’altro indissolubili…”

• Son tornato per ore

a legger romanzi

Senza timore

Di perdere il tempo

Senza bisogno

Di leggere saggi…

Sei riuscito a strapparmi un sorriso con questa strofa perché io invece, ancora oggi, se non leggo qualche saggio, non mi sento a posto. E un po’ rido di me stessa!!

Concludo con le parole che fai pronunciare a Lucia, dopo la lettura dei taccuini del padre: “Era un confronto che si stabiliva tra me e lui, come quello che ogni lettura ispira, se è lettura vera, che si continua non per osservare quella specie di dovere che si sente di arrivare in fondo al libro, ma per cercarvi qualcosa che può servire alla propria vita, o offrirle uno specchio in cui vederla come fosse quella d’ un altro…”. Per me è stato proprio così: più avanzavo nella lettura, più mi venivano incontro pensieri e riflessioni che avevano a che fare con la mia vita.

Sicuramente prolissa, e anche un po’ troppo a ruota libera, ma sincera nel mio abbraccio di gratitudine per il tanto che ho ricevuto.

Luisella Mantova,12 gennaio 2025

Cara Luisella, anch’io leggo trascrivendo quel che “parla a me di me”, fedele a quanto diceva il ‘nostro’ (so che anche per te è un riferimento) Montaigne: “Nei libri cerco solo la scienza che tratti della conoscenza di me stesso e che mi insegni a morir bene e a viver bene”.

Condivido le cose che dici traendo spunto dal romanzo e non aggiungo altro ma, al di là di questo, notazioni come le tue sono per me importanti, danno senso al mio scrivere nello stabilire, tra persone che sono vicine anche se non si frequentano, un rapporto più ‘vero’, essenziale di quanto possano offrire le parole che ci si scambia quando si ha occasione di vedersi. Io non dispongo dello ‘spazio’ che tu e Deflina vi siete date, che le donne sanno costruire, e allora la scrittura risponde a un bisogno che, proprio stamattina, ho trovato ben espresso da Galimberti, su Repubblica:

“Tutti nella nostra vita abbiamo bisogno di un testimone [di più testimoni, direi io: degli altri, di cui siamo fatti…]. Sia chi è vissuto nel più completo anonimato, sia chi non è stato privato di riconoscimenti (…) Se nessuno ti guarda, infatti, se nessuno ti riconosce nei recessi più segreti della tua vita, allora perché sei vissuto? E soprattutto dove reperire il senso della tua esistenza? Nasce da qui il bisogno di scrivere, non necessariamente perché qualcuno ti legga, ma per chiarire a te stesso la trama della tua esistenza, il cui ordito può essere colto solo se hai l’impressione di parlare con un altro che, silenzioso e muto, funge da testimone”.

Un’“impressione” che le tue parole hanno trasformato in certezza.

Ho sentito questo libro come un testamento, un racconto che mi regala l’esperienza della vita forse la tua o forse solo la vita.

Grazie per aver narrato l’esistenza, con i suoi desideri volubili e le sue radici , spesso scomode ma anche necessarie.

Un “viaggio” in cerca di senso , di un’alternativa a relazioni che a volte vanno strette ma che finisce per camminare ancora e ancora verso vissuti di comunione con umani e con la natura; solitudini sane, cercate ma che hanno bisogno di incontrarsi per vivere, per dirsi, per non essere solitudini sole.

Esperienze di uomini raccontate da donne che curando i fili della trama ne fanno tessuto che regge le parole, le tracce, il cibo e il contesto di comunità.

Grazie con poche parole per questo libro poetico.

Aurora

In poche parole hai colto quello che, scrivendo questo romanzo, mi stava a cuore di dire…

Compreso il fatto che rappresenti una sorta di “testamento”: mi sono trovato a usare proprio questa

parola.

Grazie, Aurora

Caro Carlo,

ho finito di leggere il tuo libro e potrei riprenderlo dall’inizio per riperdermi e ritrovarmi nella profondità delle riflessioni del suo principale protagonista o dei diversi personaggi che lo incontrano, ovvero delle tue riflessioni, in ascolto delle risonanze che mi hanno provocato. O, anche, fra le vicinanze o le distanze che ho avvertito, fra la loro vita e la mia. Perché della vita scrivi. Dell’essere presente a sé stessi nel quotidiano del vivere. Mentre la vita batte il suo tempo senza risparmio di secondi, senza aggiunte. Ed è tutto lì, dove si è, ma per vederla, la vita, per averne la dimensione e consistenza, chiede di dislocarsi. Di guadagnare quella distanza che la scrittura consente. Quella distanza che nel dipanarsi, la scrittura colma di significati, svuotandone altri…alimentando quella trasformazione che consente di non mancare la propria vita.

Perché sì, si può essere in vita, ma si può non essere vivi prima che la morte sopraggiungo. Ed essere vivi in vita è un gioco di “diserzioni”, di dislocazioni in luoghi non frequentati prima, in alcune fasi del percorso di ciascuna, di ciascuno, più che in altre. Ogni volta se ne avverte la necessità.

La lontananza di un luogo non dipende solo dalla sua distanza…. Sta anche nel suo carattere, nella sua capacità – che sentiamo, o gli assegnamo – di dislocarsi fuori dal luogo in cui si vive, da ogni luogo abituale e da altri che si sono abitati, o comunque visitati.

Qui ho riconosciuto la spinta che mi appartiene, quella di intraprendere viaggi in solitaria verso luoghi mai frequentati prima, di guadagnare una lontananza in cui diventa possibile sostare più a lungo presso di me. Una spinta che si presenta come una sorta di inquietudine che interroga la mia esistenza e che ho imparato ad accogliere, ad ascoltare. Fuori dalle pigrizie, o dagli accomodamenti, per quanto costi affrontarle. Perché non le risposte, ma le domande sono la fonte che consente di restare vivi.

Ed il tuo è un libro che di domande, attraverso i suoi protagonisti, ne pone tante, da accogliere… da vivere.

Ed è così vivendo immersa nella lettura, esperienza su cui molto mi ha fatto riflettere, mi è capitato a momenti di confondere i personaggi principali, e di trovare te al loro posto, tutti in un unico protagonista che altro non eri che tu.

Mi pareva leggendo di vederti, seduto alla scrivania nella casa di Sasso, o mentre camminavi attraverso il paese o lungo le sterrate che attraversano i boschi di castagni o su un sentiero… O di incontrarti come l’estate scorsa, seduto all’ombra, a metà strada fra Sasso e Musaga, solo e intento a leggere… Certo, il libro non è ambientato sul monte di Gargnano.

Il luogo in cui si trasferisce Davide e vivono i tanti personaggi che popolano la trama viene illustrato così bene quasi da riconoscerlo fra i paesaggi toscani pur non essendoci mai stata, ma non è il Monte di Gargnano… Tuttavia, anche fra i personaggi, mi è parso di riconoscere alcuni abitanti del monte, così come io stessa ho avuto modo di vederli, di coglierne caratteristiche, ritrovando quella che, ho imparato a riconoscere attraverso alcuni dei tuo libri, è la tua sensibile attenzione agli altri, alle altre. Le altre, così vitali, nella tua trama, sebbene colte “quasi” a margine, discrete nell’essere il centro che tiene insieme la vita del paese, la vita dei protagonisti.

Del resto, scomparire, o mettere distanza, per non mancare la propria vita, non è per fuggire gli altri, fra altri e altre la vita di ciascuno si dà. Ma per guadagnare una dimensione più vera di sé. Un modo per vivere in maniera più vera i rapporti con i propri, con le proprie simili e con tutti gli esseri viventi, tutti quelli che tanta parte, così come nel libro, hanno per la propria vita.

Grazie di questo libro, grazie di avermi regalato questa esperienza di lettura… che, pur avendo terminato il libro, continua a risuonare e a interrogarmi. Ti abbraccio, Oriella

a oriella

Quel che mi dici mi conferma nella sensazione che, anche se continuo a scrivere – non so se a pubblicare -, Diserzioni rappresenti per me un punto di arrivo e quindi, in un certo senso, l’ultimo libro. Non lo dico con rammarico, anzi: con la soddisfazione di essere riuscito a metterci tutto, o quasi, quel che mi sta a cuore e mi premeva dire sin da quando, vent’anni fa, ho fatto i miei primi esperimenti di scrittura narrativa.

Il libro non è ambientato nei boschi dell’entroterra del Garda, noti, ed è vero, bensì a Bergamo Alta ma soprattutto tra le faggete dell’Abetone. Non ti è sfuggito però che senza i lunghi soggiorni sul Monte di Gargnano, le passeggiate quotidiane – sempre più brevi – e gli incontri con chi abita là tutto l’anno, non avrei scritto questo libro.

Grazie, Oriella