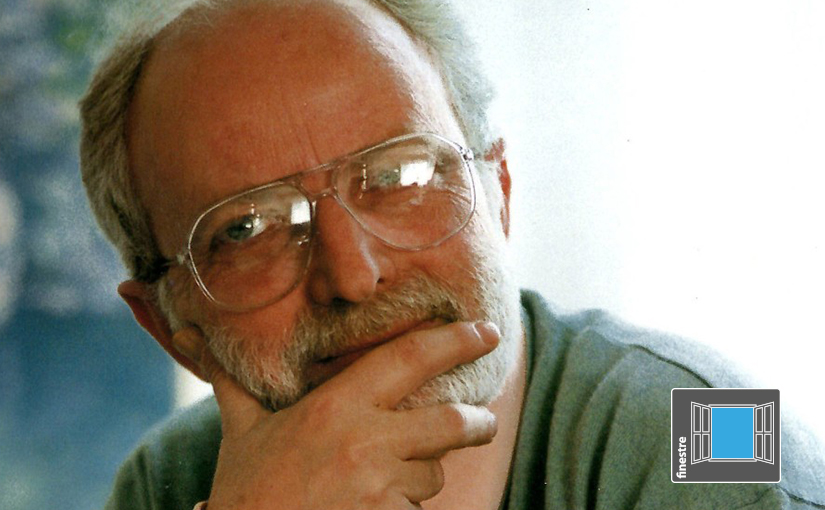

L’Ateneo di Brescia. Accademia di scienze. Lettere ed arti ha organizzato nello scorso dicembre la giornata di studio Roberto Montagnoli (1941-1992). Editore, promotore e organizzatore di cultura, dedicata al fondatore della casa editrice Grafo, presso la quale ho lavorato dal 1989 al 2008. Quello che segue è l’intervento che ho pronunciato in apertura della giornata.

(Carlo Simoni)

L’incontro con Roberto Montagnoli ha coinciso con l’avvio del mio impegno nel campo della storia del lavoro e delle sue testimonianze materiali. Risale infatti al 1980 la pubblicazione, con Franco Robecchi, di uno dei Quaderni di didattica dei beni culturali dedicato al vecchio macello di Brescia; a sei anni dopo l’articolo in “AB. Atlante bresciano” sulle aree industriali dismesse – con cui è iniziato il mai concluso dibattito sul progetto di un Museo dell’industria e del lavoro – e al 1988 la pubblicazione di un libro sul villaggio operaio di Campione del Garda, luogo ben conosciuto e caro a Roberto. Fu da questo libro che prese le mosse una nuova iniziativa della Grafo nel campo della storia locale, un campo che già l’editrice frequentava riuscendo ad assegnare nuova dignità alle storie di paese e del territorio – basti pensare alla collana degli Atlanti –, ma che si avvertì di poter portare a un livello di maggiore rigore storiografico e insieme di efficace impegno divulgativo promuovendo una nuova collana, Grafostorie.

Per quel che mi riguarda più da vicino, quel libro su Campione segnò, alla fine degli anni Ottanta l’inizio del mio lavoro nella casa editrice, che si sarebbe protratto per una ventina d’anni.

Fatta questa premessa, quello su cui intendo soffermarmi è soprattutto lo stile del lavoro di Montagnoli, sperando che quanti l’hanno frequentato lo possano riconoscere in questo ritratto, ma anche che lo possa conoscere chi non ha avuto occasione di incontrarlo. Uno stile, quello di Roberto, un modo di porsi rispetto agli altri che non si sarebbe potuto distinguere dai tratti che più intimamente caratterizzavano la sua persona.

Tratti non eccezionali – non si tratta di monumentalizzare la memoria di quest’uomo –, ma per molti versi unici, e come tali capaci di durare nella memoria collettiva della città, come questa stessa giornata di studio testimonia.

Un primo tratto caratterizzante, l’impegno civile. Non tanto esplicitamente dichiarato, quanto piuttosto praticato nel lavoro culturale: un impegno che prendeva la forma di un entusiasmo che risultava contagioso e in un ottimismo – ebbe a dire ricordandolo Vasco Frati – “anche caparbio”, a volte “istrionico”, ma che sapeva poi rivelarsi ragionevole, mai velleitario. Corrispettivo di questo ottimismo – va aggiunto – si manifestava, sia pur raramente, in Roberto un’esplicita intolleranza nei confronti dello scetticismo aprioristico e dell’avarizia intellettuale: Roberto diffidava della critica paga del proprio radicalismo, sino a giungere in alcuni casi a rendere esplicita la sua distanza e a tradurla in tagli netti.

Non era, l’ottimismo di Montagnoli la declinazione individuale dell’ottimismo obbligatorio imperante nella società dei consumi, ma il risultato della considerazione che molto spesso essere ottimisti è una scelta altrettanto giustificata, plausibile almeno e comunque altrettanto degna, che l’essere pessimisti.

Mi riconosco, e purtroppo non trovo affatto datato ciò che scrivevo a quasi due anni dalla morte di Roberto: “Viviamo in un’epoca in cui, per forza di cose, l’intelligenza si identifica molto spesso con il pessimismo dell’intelligenza, si rinchiude in una delle sue componenti, per altro fondata e imprescindibile. Sta di fatto, però, che le opinioni che ci scambiamo, le previsioni che azzardiamo, si risolvono molto spesso in segnali di sopravvivenza più che in progetti o in esercizi di analisi che – magari nel nome della complessità – onestamente denunciano preliminarmente la loro ininfluenza sui fatti. L’esito è che finiamo con il trasmetterci messaggi più o meno apertamente depressivi, al di là degli argomenti che affrontiamo, delle parole che usiamo e delle sedi in cui ci troviamo. Roberto sfuggiva a questo clima, a questo costume”.

Non so, se fosse vissuto, quanto sarebbe riuscito a conservare questa sua propensione …

Sta di fatto che il suo ottimismo, la sua curiosità erano sostanza della sua apertura al futuro, della sua disponibilità all’iniziativa, della sua capacità di coniugare gli obiettivi culturali con i vincoli economici in un delicato equilibrio durato per i vent’anni dell’avventura culturale e imprenditoriale della Grafo, un equilibrio che – come alla fine si è reso chiaro – era strettamente legato alla sua figura, alla credibilità che si era guadagnato e, quando occorreva – è ancora Frati a ricordarlo –, alla sua “durezza” nelle trattative, mai disgiunta da un’accortezza celata sotto la veste della diplomazia

Qualità, queste, necessarie nel mestiere dell’editore, ma non sufficienti, ed ecco il secondo tratto dell’uomo che mi preme sottolineare: la sua perseveranza nell’aggregare persone e connettere idee. “La capacità – osservava Lelio Pagani, collaboratore e amico – di osservare, di cogliere le istanze, di creare convergenze, sintonie con cordialità, con lucidità, con perspicacia”. E con pazienza, verrebbe da aggiungere: pazienza rispetto alle cose (ricordo Roberto intento, a giornata ormai finita, a ritagliare e incollare nella gabbia grafica della pagina della rivista le striscioline di carta stampata arrivatagli dal compositore), ma anche e soprattutto con le persone. Con persone simili ma anche diverse da lui: intellettuali con cui Roberto condivideva interessi e aspirazioni, ma dei quali sapeva distinguere alcuni tratti frequenti – astrattezza, narcisismo, sopravvalutazione delle possibili conseguenze delle proprie prese di posizione. Montagnoli non si sarebbe mai definito un intellettuale, un produttore di cultura: riferendosi la propria funzione preferiva ricorrere alla metafora della cucina, del saper trarre dagli ingredienti che gli venivano messi a disposizione qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto una congerie indefinita.

Di qui la pazienza artigianale, appunto, che si manifestava nella cura dei testi, nella loro messa a punto e, in particolare, nella loro titolazione, nella capacità di sintesi e nell’immaginazione da cui nascevano i titoli che sapeva escogitare.

Un lavoro, paziente e geniale, che molto raramente si è trasferito nella scrittura. Roberto scriveva molto di rado, e anche quando lo faceva preferiva nascondersi dietro uno pseudonimo, Domenico Fruner, il nome del nonno materno, trentino: una sorta di immaginario e indefinito alter ego, quasi che le proprie prove di scrittura dovessero restare l’iniziativa di qualcuno che non si identificava del tutto con lui, ma che lui avrebbe potuto essere…

Non è mai venuta meno in Montagnoli la chiara consapevolezza dell’opportunità di distinguere la propria figura e il proprio ruolo da quelli degli autori, spesso tali solo perché da lui sollecitati, oltretutto: “ci si sentiva scoperti, da Roberto” ha constatato una assidua collaboratrice della Grafo, Costanza Lunardi. Un’affermazione che coglie nel segno e potrebbe tradursi anche in questo modo: chi coltiva il desiderio di scrivere, ma esita ad andare oltre le sue prime prove, si interroga sulla possibilità di perseverare nella pratica della scrittura, ha bisogno di una sorta di autorizzazione a dedicarvisi con continuità. Un’autorizzazione che non può venire che da sé stessi, ma ha bisogno di appigli esterni, di incoraggiamenti autorevoli: ecco, Roberto sapeva dare questa indefinibile, informale autorizzazione. Ma, si badi: era sì convinto che è l’originalità dell’individuo a contare, ma lo era altrettanto del fatto che a lasciare il segno è la collaborazione tra produttori di cultura, la loro disponibilità allo scambio, la loro generosità intellettuale.

Di qui la sua tenacia nel favorire il confronto fra di essi, nel cucire rapporti – cucinare, cucire: è la concretezza del lavoro culturale che Roberto amava e sapeva coltivare –, cucire fra loro i discorsi di intellettuali di diversa tendenza ma in qualche modo accomunati dallo spirito di cambiamento innescato negli anni Settanta, una fiducia diffusa, trasversale, di cui Montagnoli stesso era portatore: senza di essa, non sarebbe nata l’iniziativa della rivista al cui centro era l’idea che la nostra città non potesse mancare di una “rivista per un’altra idea di Brescia” (come all’inizio recitava il sottotitolo di AB).

Quella che in città era capacità di portare a sintesi pensieri diversi, nelle diverse realtà della provincia era attitudine a individuare figure rappresentative dello spirito del luogo, portatrici di quel che vi si poteva ritenere autentico, e generativo, e a muoversi entro un orizzonte che non trascurava nessun aspetto, dal culturale all’economico, dallo storico all’artistico, dal naturalistico al paesistico: un orizzonte, un modo di accostarsi alle realtà del territorio bresciano che ricordava quello delle guide e dei libri di cultura locale dell’Ottocento e del primo Novecento, in cui si manifestava un interesse che si estendeva a tutte le dimensioni di una data realtà, non in nome di un generico eclettismo, ma della consapevolezza della pluralità dei fattori che definiscono un’identità locale.

Penso all’interesse di Montagnoli per realtà come quella di Lumezzane in quanto luogo di un’intraprendenza frutto di un’ineguagliabile, irriproducibile coesistenza di desiderio individualistico di emancipazione personale e di orgoglio comunitario. Ma penso soprattutto al Garda, vero luogo di elezione dell’iniziativa culturale di Roberto: dai Quaderni Gardesani all’Atlante del Garda e alle Limonaie di Gargnano, le ultime pubblicazioni da lui volute, in continuità non solo con le proprie radici, ma anche con l’impegno a far emergere la doppia identità del Garda, appannata dalla monocoltura turistica, dall’omologazione consumista che ha messo in ombra le vocazioni produttive della regione.

“La plurisecolare vetrina del bello gardesano – scriveva Domenico Fruner in uno dei suoi rari interventi – ha segnato, non improvvidamente rispetto alle necessità della sopravvivenza, il paesaggio in tipi turistici di rapido e universale commercio”. Basta osservare le immagini più diffuse: “dal sottinsù del surf che vola sulla schiuma dell’onda (ad imitazione della California)” al “prodotto tipico sul tagliere di legno (ad imitazione di Ortisei)”. Nella sostanza, quella che si è verificata, concludeva Fruner, è una “progressiva piallatura e infausta omologazione del Garda” che si risolve in una “vetrina di bonsai paesaggistici” avvolta nella “ragnatela del cattivo gusto”.

Domenico Fava racconterà nei dettagli la relazione di Montagnoli con la sua terra. A me basta ricordare l’accoglienza nella sua casa di Tignale, la casa cui tornava, se poteva, ogni finesettimana, per rincontrare gli amici di là, fare con loro passeggiate e condividere la tavola, per dedicarsi poi al lavoro del giardino e dell’orto e ritornare il lunedì mattina prestissimo in città, alla sua scrivania, rigenerato. Ma più in generale, la nascita del Parco Alto Garda bresciano e, ancor prima della promozione culturale dei suoi molti aspetti, lo stimolo alla presa di coscienza del valore del loro territorio negli abitanti e negli amministratori stessi, devono molto a Montagnoli.

Il suo impegno con il Parco è del resto rappresentativo di un modo di impostare il rapporto con le istituzioni, decisivo per la sopravvivenza della casa editrice e il sia pur parziale finanziamento delle pubblicazioni: Montagnoli sapeva stimolare l’iniziativa con discrezione, raccogliere mezze proposte, rilanciare, dare forma e veste a quelli che altrimenti sarebbero rimasti, sempre che fossero nati, prodotti destinati a una fruizione ristretta e marginale.

Occorre però fare una precisazione: Montagnoli non vedeva nella dimensione locale dell’iniziativa culturale e delle sue ricadute un limite.

Un terzo tratto della sua personalità, del suo profilo culturale, va individuato nell’assegnazione di valore alla specificità dei luoghi, alla loro stessa perifericità, nell’attitudine a intravvedervi i caratteri di una virtù, una condizione essenziale di indipendenza e creatività.

La sua capacità di segnare una presenza inedita e originale nell’editoria locale credo non sia stata estranea alla distanza che Montagnoli seppe conservare: non estraneità ma fermezza nel non lasciarsi condizionare, nell’evitare di misurare le proprie idee e la propria iniziativa alla luce di un confronto continuo e tendenzialmente paralizzante con quelle degli altri.

Quella di “piccolo editore” non era una definizione che Roberto disdegnasse, ma certamente aveva un proprio modo di interpretarla e di concretizzarla in una strategia: essere un piccolo editore non significava per lui vivere uno stadio di passaggio e men che meno trovarsi in una condizione di minorità. E non si trattava della convinzione che il piccolo è bello o semplicemente del prudente realismo dell’imprenditore. Roberto ha compreso e ha fatto comprendere che lo studio e la valorizzazione del locale non è un impegno transitorio che si lascerà per passare a occuparsi di un preteso generale. Questa sua posizione è stata il prerequisito fondamentale per l’attività di un’agenzia culturale capace di proporre un’idea non localistica del locale, una ricerca e una valorizzazione di esso aliene tanto dalla bonaria e collaudata retorica della brescianità quanto da proterve mitologie del locale.

Una posizione che non era solo culturale ma, anche in questo caso, rispondeva a un carattere della sua personalità: Montagnoli partecipava molto raramente a incontri pubblici in città, a presentazioni, conferenze: era piuttosto la città – si potrebbe dire – a passare da lui, in via Bassi, poi in via Maiera. Non che vivesse rintanato nel suo ufficio, ma preferiva, quando ne usciva, respirare l’aria del suo Alto Garda, o andare, sull’onda di nuove iniziative, in luoghi diversi della provincia e incontrarvi persone nuove, sicuro sempre di poter riconoscere intellettuali non frustrati dalla loro perifericità essendo lui il primo a non esserlo mai stato, e a riconoscere quindi pieno valore alle posizioni defilate, geograficamente e culturalmente.

Non era comunque misantropia la scarsa propensione di Montagnoli alla partecipazione a eventi pubblici: molti ricordano come ogni incontro con lui andasse oltre la cordialità.

La simpatia, l’interesse che suscitava in chi lo conosceva sono convinto fosse anche un senso di riconoscenza. Riconoscenza per ciò che quest’uomo sapeva comunicare, per ciò che l’incontro con lui lasciava: una disponibilità che era davvero ascolto; una gentilezza che sapeva spesso sconfinare in un’accoglienza festosa, misurata ma in qualche modo sorprendente e senz’altro inusuale, almeno fra noi bresciani. E poi, nello scambio che seguiva, l’invito disinteressato a valorizzare un’idea che gli veniva illustrata o a proseguire in una ricerca avviata e insieme una concretezza, un senso delle proporzioni che qualche volta non esitavano a riportare con i piedi per terra l’interlocutore, ma che non si confondevano mai con il realismo un po’ scettico, di fatto superficiale, alla fine paralizzante che tanto spesso si incontra nell’ambiente culturale.

Sono convinto, per concludere, che l’adesione a questa giornata di studio, e ancor più lo spirito che sentiremo circolare negli interventi previsti, non siano conseguenza soltanto del riconoscimento del ruolo svolto dall’editore e dall’organizzatore di cultura, ma anche dello stile dell’uomo.