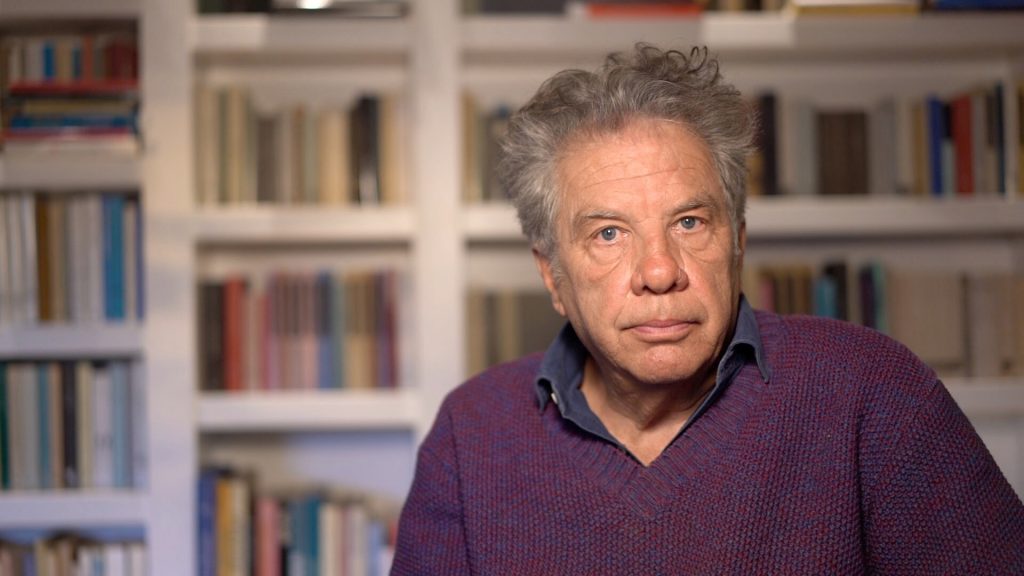

Franco Marcoaldi, I cani sciolti. Comunità di solitari, Einaudi 2024 (pp. 144, euro 15)

Il punto di partenza è la constatazione di “una condizione oggi piuttosto diffusa, anche se poco o punto riconosciuta nel nostro dibattito pubblico: quella di chi si chiama fuori. Di chi, volontariamente, si scioglie da inutili servitù e soggezioni. Non sta al gioco. Abbandona. Cambia scena. Prende un’altra strada. Si ritira nel bosco. Se ne va. In cerca di altri tragitti – più segreti, autentici, personali… vòlti a celebrare l’esistenza e a lodare il mondo”. Senza necessariamente andar lontano, anzi: rimanendo magari esattamente dov’era, in mezzo agli altri, come il protagonista di Perfect Days, che “è solo, ma non si sente solo (…) conosce gli aspetti creativi della solitude senza patire la loneliness”.

Come quel personaggio, chi si trova “nei panni del renitente, dell’apostata, del disertore” non ha “nulla di cui vantarsi, non ha “proclami” da fare, non prende iniziative per persuadere altri ad allinearsi alla sua presa di distanza dai “valori predominanti della società in cui vive” e dalla “spettacolarizzazione del nulla, quella smaniosa inerzia, quella sfibrata fatuità (…) che la contraddistinguono”. È stata spesso inconsapevole, ancor più spesso involontaria la sua “defezione”, “dettata da un insopprimibile sussulto di coscienza (…) che gli impone di tagliare i ponti con qualcosa che non sente più suo”. Una scelta che, lungi dal rappresentare “una comoda scorciatoia – egoista, individualista, menefreghista” ha richiesto una precisa “determinazione”, sostenuta se mai dalla certezza che altri, con cui “magari non verrà mai a diretto contatto”, “condividono un sentimento analogo al suo: la nostalgia della comunità perduta”, una comunità “autentica, giusta”, di cui non conta non se ne sia mai fatta diretta esperienza.

Una scelta di solitudine in nome del desiderio di vivere, davvero, insieme, del bisogno di “preservare l’integrità della propria vita interiore” e nel contempo di non contraddire l’altrettanto propria natura di animale sociale: “questa è la vera aporia da ‘fine d’epoca’ con cui si confronta” il libro.

Esempi di disertori, nel senso ben delineato da Marcoaldi? Il protagonista di Addio alle armi di Hemingway, americano volontario sul fronte italiano nel primo conflitto mondiale in cui ben presto l’idealismo lascia il posto all’orrore della guerra. Oppure, aprendo a una digressione autobiografica, il diario redatto dal padre dell’autore stesso, internato militare in un campo di prigionia nazista o, più in generale gli oppositori del regime fascista, “spiriti liberi [che] – scrisse Piero Calamandrei – cercarono la solitudine; ma per addolcire quella solitudine andavano cautamente in cerca di altri solitari: come anacoreti che si cercassero, per farsi compagnia nel deserto”. Ma anche in altri autori si possono rintracciare i “tasselli di una nuova ‘diserzione sociale’”. Virginia Wolf dedica pagine coraggiose, nelle Tre ghinee, alla figura dell’outsider, variante che rientra nella “costellazione della diserzione” in cui brillano scrittori come Melville, Kafka, Pessoa, e Aleksandr Herzen soprattutto, al quale l’autore fa risalire la propria “dolorosa libertà di scelta. La (sua) riluttanza a schierar(si) sempre, a tutti i costi. In qualunque circostanza”. Il suo appartenere, nella sostanza, alla comunità dei “cani sciolti”, non programmaticamente ma, di fatto, frequentemente portati alla diserzione dal pensiero e dai comportamenti dominanti. Una “comunità di solitari” alla quale appartengono a buon diritto filosofe come Simone Weil e Hannah Arendt, diverse fra loro eppure solidali nella pratica di quel “doppio sguardo” che permette di “assumere il punto di vista dell’altro”, entro l’orizzonte di una politica che, fondandosi “ sul dato di fatto della pluralità degli uomini” dovrebbe occuparsi della convivenza e comunanza dei diversi”, finalità nel corso del ’900 e non di meno nei primi decenni del nostro secolo smentita dall’oscillazione fra “vuota propaganda” e “nuda violenza” (parole che Arendt scrive negli anni ’50 e, com’è il caso di dire, sembrano scritte ieri…). Ciò di cui avremmo bisogno, di fronte alla meschinità e all’insensatezza della politica, secondo un altro libero pensatore, Albert Camus, sarebbe di “‘una grande follia che pensa lontano e poggia solida sull’immensa speranza e la determinazione silenziosa’ di quanti intendono a tutti i costi preservare sé stessi”.

Questa “scorribanda esistenziale sulla figura storica dell’outsider” si colora nell’ultima parte di riflessioni sulla propria, personale vicenda, dal buen retiro sulla laguna di Orbetello alla pratica orticola e forestale cui l’autore da anni ama dedicarsi, rinvenendovi “formidabili sentinelle contro le ‘solenni futilità’ della vita umana. Un utile memento mori sulla volatilità del nostro breve passaggio mondano” e un aiuto essenziale per definire “la ‘condotta di vita’ che da tempo st(a) perseguendo”, all’insegna di “semplicità, sobrietà, decenza, giustizia, indipendenza, immaginazione”, e di una “rigida dieta rispetto a news televisive, talk show, social media e quotidiani”, una “drastica riduzione di inutili tossine”.

È Gianni Celati, “‘cane sciolto’ per antonomasia della scena letteraria italiana”, l’ultimo compagno di strada richiamato, in ragione del suo attivo convincimento che “nella spietata economia attuale, è questo che dobbiamo temere più di tutto negli anni a venire: la mancanza di immaginazione, che prima o poi finirà per tirarci nell’abisso”.