Serge Latouche, Breve storia della decrescita. Origine, obiettivi, malintesi e futuro, Bollati Boringhieri 2021 (pp. 144, euro 16)

Fa bene Serge Latouche a tornare periodicamente a spiegare la sua idea, a illustrarne presupposti e conseguenze, perché su di essa non è calato il silenzio, come su altre espressioni del pensiero critico, ma si è riversata una violenta reazione che l’ha caricaturizzata, in chiave regressiva o pauperista: dovremmo forse tornare alla candela? e che cosa ci sarebbe di felice nella rinuncia a molte delle cose che il progresso ci ha donato? Non è forse il sogno di chi queste cose le possiede, questa proposta di abbandonare la crescita come parametro attorno a cui tutto non può che ruotare (misure di contrasto alla pandemia comprese, verrebbe da aggiungere)? Una reazione non casuale, tanto più beffardamente ostile quanto più la proposta ha saputo giungere al cuore del sistema che governa la nostra società, le nostre vite.

Ecco allora una nuova lezione su quel che si deve intendere per decrescita, questa volta più di altre consapevole – si direbbe – dei fraintendimenti ormai sedimentati e disinvoltamente perpetuati da giornalisti e politici privi di remore nell’interpretare il progetto riduttivamente, come un programma immediatamente operativo: non senza qualche responsabilità del suo ideatore, c’è forse da dire – si notava sommessamente commentando un altro libro di Latouche (Come reincantare il mondo. La decrescita e il sacro, uscito l’anno scorso e in queste note alla fine dell’agosto 2020).

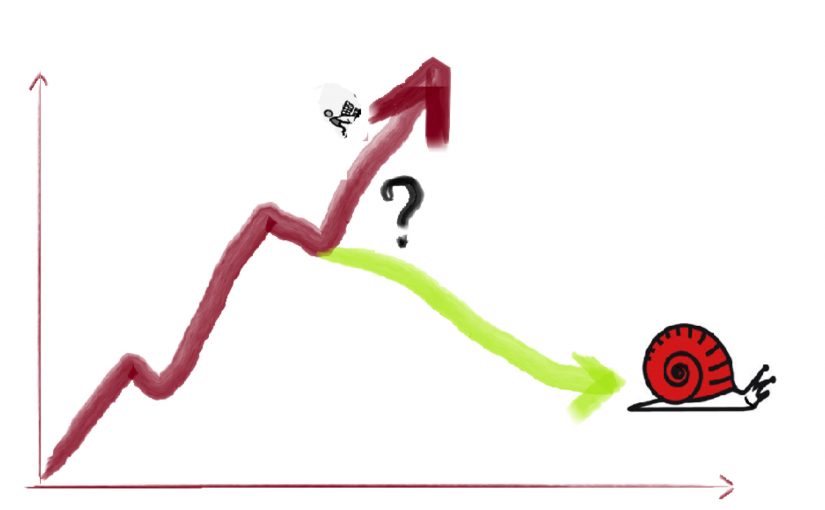

“Origine e senso del termine”, dunque; ragioni per le quali “uscire dalla società dei consumi” e “obiettivi della decrescita”, ma è sul capitolo riservato a “malintesi, incomprensioni e controversie” che conviene soffermarsi soprattutto. È lo stesso autore a riconoscere che “La parola stessa già pone dei problemi: esprime un’ambiguità irrimediabile, non drammatica ma di cui è consigliabile essere consapevoli.” Perché la si può infatti “intendere in senso letterale, cioè di un’inversione della curva di crescita del prodotto interno lordo (PIL), l’indice statistico feticcio che dovrebbe misurare la ricchezza, oppure in senso simbolico; decrescere significa uscire dell’ideologia della crescita”, dalla “fede nel progresso infinito e nell’accumulazione senza limiti”. Ecco perché “la decrescita non può che essere blasfema e sacrilega”. E invece il “il termine decrescita non è simmetrico a quello di crescita”, ma è piuttosto “uno slogan politico provocatorio il cui scopo è principalmente quello di farci riflettere per farci ritrovare il senso del limite”, senza significare per questo “né recessione né crescita negativa”.

“Decrescere per decrescere sarebbe altrettanto assurdo che crescere per crescere”: chiaro, efficace, inequivocabile. E allora meglio parlare di acrescita, allo stesso modo in cui si dice ateismo, perché “è proprio dell’abbandono di una fede e di una religione che si tratta: quelle del progresso e dello sviluppo”. Un abbandono non facile, perché quel che occorre, innanzitutto, è “una decolonizzazione dell’immaginario”, capace di riconoscere l’ossimoro che si nasconde in espressioni accattivanti come quella di sviluppo sostenibile: è piuttosto “un altro progetto di civiltà” – di “abbondanza frugale” – che si deve opporre al capitalismo globalizzato, un progetto che non ci trova a dover inventare dall’oggi al domani, perché si tratta di “un disegno in gestazione da tempo ma che procedeva in modo sotterraneo”.

È ricco, di argomenti, convincente, limpido il discorso di Latouche nella sua parte propositiva, ma si mantiene tale anche quando si sforza di far fronte ai “malintesi”? Le pagine ad essi dedicate fanno sicuramente propendere per il sì, facendo da subito chiarezza sulla distinzione fra le posizioni contrarie all’idea della decrescita: non si tratta tanto di stare a discernere fra quel che è incomprensione e quel che invece è controversia, quanto di stabilire il “grado di buona o cattiva fede dell’interlocutore” (e il dibattito vax/no vax di questi mesi lo conferma…).

E dunque, prima obiezione, soprattutto dal 2008, anno della crisi (non conclusa): perché parlare di decrescita? La decrescita c’è già. Risposta: per decrescita non si intende un calo del PIL, che è un fenomeno subito, mentre la prima è frutto di una scelta, come la dieta cui ci si attiene per prevenire, non per correre ai ripari quando il danno è fatto. Certo è che “non c’è niente di peggio di una società della crescita senza crescita”, impossibilitata a varare politiche sociali e ad arginare le diseguaglianze, brodo di coltura di conflitti planetari e movimenti xenofobi.

Seconda obiezione: si vuole tornare alla candela, o alla caverna, siete antimoderni. Risposta: ci sono, è vero, sostenitori romantici della decrescita, o anarcoprimitivisti, destinati a parlarsi addosso, non certo a produrre proposte che possano diffondersi e ottenere democraticamente un sostegno effettivo, ma è un fatto che oggi “i [presunti] retrogradi diventano i veri progressisti” se l’obiettivo che propongono è quello decisivo: “modificare il nostro sistema di vita – e di produzione – per fare in modo che il prelievo sull’ecosistema sia sostenibile”.

Terza obiezione: la crisi ecologica è causata dalla sovrappopolazione, dunque se una decrescita è necessaria è quella demografica. Soluzione, questa, che non mettendo in discussione il rapporto sociali esistenti piace ai “grandi del mondo”. Risposta: se i consumi, e la produzione, continuano ad aumentare, una riduzione della popolazione non basterebbe a ridurre l’impronta ecologica. Non occorre cercare esempi lontani nello spazio o nel tempo; basta considerare quel che sta avvenendo in Italia. Il che non toglie che la riduzione della popolazione sia fra le prospettive ineludibili di una società della decrescita, per la quale la distribuzione delle risorse resterà comunque sempre il tema di fondo.

Quarta obiezione: senza crescita, niente piena occupazione. Risposta: la disoccupazione, in paesi che se va bene registrano un 1 o 2 % di crescita annua del PIL, e in un’epoca di innovazioni tecnologiche che distruggono posti di lavoro, è lo spettro che continua ad aggirarsi nel mondo industriale, avanzato, moderno. Solo una riconversione dell’economia, e la parallela riduzione del tempo di lavoro (senza dimenticare il contrasto all’“aggressione pubblicitaria, veicolo dell’ideologia dominante”), possono invertire la tendenza. Una riconversione radicale, non identificabile con transizioni ecologiche e crescite verdi.

Conclusione, sempre a scanso di equivoci: “il progetto della decrescita non è l’alternativa, ma una matrice di alternative al capitalismo globalizzato”, al “totalitarismo economico”.

È una questione di civiltà, occorre tenerlo a mente: “Si tratta di abbandonare il paradigma dell’Homo oeconomicus, principale fonte dell’omologazione planetaria e del suicidio delle culture”. E non sarà certo di una proposta omologata di decrescita, di un “modello chiavi in mano” valido in ogni parte del mondo, perciò, quello cui guardare: “la diversità e il pluralismo devono ritrovare la supremazia”. Una ridefinizione della felicità, quella sì, può assumere una valenza generale: una “felicità come abbondanza frugale in una società solidale”. Non è una ripetizione, sia pure utile, quella che troviamo in questo libro. È una ripresa che arricchisce il discorso, che ripulisce l’idea della decrescita dalle incrostazioni che, interessatamente o meno, l’hanno appannata negli ultimi anni.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.