“Ogni società ha costruito una propria visione del mondo, una propria antropologia e in qualcuna di queste la natura non è al di fuori dell’umano, così come l’uomo è immerso dentro la natura. (…) Se ci può apparire bizzarra l’idea che le foreste pensino, è perché concepiamo il pensiero come una relazione convenzionale con il mondo”.

Autore: Carlo Simoni

Oggi, domani / Valentina Pisanty

“Due fatti sono sotto gli occhi di tutti. 1) negli ultimi vent’anni la Shoah è stata oggetto di intense e capillari attività commemorative in tutto il mondo occidentale. 2) negli ultimi vent’anni il razzismo e l’intolleranza sono aumentati a dismisura proprio nei paesi in cui le politiche della memoria sono state implementate con maggiore vigore. Sono fatti irrelati, due serie storiche indipendenti, oppure un collegamento c’è, ed è compito di una società desiderosa di contrastare l’attuale ondata xenofoba interrogarsi sulle ragioni di questa contraddizione?

Continua a leggere Oggi, domani / Valentina PisantyNostalgia della vita nella vita

François Jullien, La vera vita, Laterza 2021 (pp. 149, euro 18)

“La vita si restringe”, giorno dopo giorno, ma non è tutto qui: su di essa può a un certo punto gettare un’ombra il dubbio che non sia davvero vita. Anche se “tutti, chi più chi meno, facciamo in modo di andare avanti, come se non avessimo davvero provato questo dubbio”, senza tuttavia riuscire a dissipare una vaga, intermittente “nostalgia della vita nella vita”, la sensazione – del tutto fondata – che la vita non coincida con sé stessa, non si lasci “mordere, nella sua immediatezza presente”. Quello che non fa la vita cercano di farlo i romanzi, sforzandosi di “esplorare la vera vita”. La letteratura, non la filosofia che – in conseguenza dei “pregiudizi” affermatisi a partire dai Greci (dal privilegiamento dell’Essere rispetto al Divenire al principio di non contraddizione, fino a un mondo delle idee distinto da quello in cui viviamo) – “ha lasciato perdere il vivere” nella sua singolarità, nella ambiguità e nella contraddittorietà, nell’imprendibilità che lo costituiscono.

Continua a leggere Nostalgia della vita nella vitaIl tempo, la vita / Vasilij Grossman

“Non c’è sorte peggiore di chi vive in un tempo non suo”.

Scrivere, leggere / Daniele del Giudice

“Il mestiere di scrivere per me non è un mestiere; sostanzialmente io non ho mai preso la scrittura come un mestiere. Anche se poi, in realtà, i miei redditi vengono da quello. Non lo penso come un mestiere non perché ci sia – per l’amor di Dio – un’ispirazione o qualcos’altro di astratto, solo che per me scrivere è un modo di vivere prima ancora che un lavoro. È una passione: il leggere prima ancora dello scrivere. Quando avevo undici anni, mi sono fatto un mio mondo, che non immaginavo certo di usare come lavoro. Era un mondo parallelo, di immagini e di racconti. Prima di morire, mio padre mi fece due regali: uno era una macchina da scrivere, una enorme Underwood americana con la tastiera italiana; l’altro era una Bianchi 28, una bicicletta. Invece di andare a scuola, andavo con la bicicletta sulla statale Appia, e giravo i colli attorno a Roma.

Continua a leggere Scrivere, leggere / Daniele del GiudiceIl solitario sforzo di capire le cose di ogni giorno

Emanuele Trevi, I cani del nulla. Una storia vera, Einaudi 2021

La protagonista del romanzo – pubblicato la prima volta nel 2003 – la vediamo in copertina, fotografata dalla moglie dello scrittore, Martina. Le due danno vita con lui a un ménage à trois in cui, scrive Veronesi nell’introduzione, “Trevi è l’allievo; sua moglie è la compagna di banco; la loro cagnetta Gina, con le sue misteriose manifestazione di dio minore, è la maestra”. Alla quale sono riservati passi nei quali chi ha o ha avuto dimestichezza con un cane non può non riconoscere la propria esperienza: “Dormicchiava, la cagnetta; oppure, di quando in quando, ci guardava insonnolita dalle strette feritoie degli occhi semichiusi. Con un lievissimo movimento ad arco della coda, in quei crepuscoli fra sonno e veglia, confermava e testimoniava l’immenso, incrollabile, fanatico amore provato per noi: indiscutibilmente, i suoi padroni. (…) Concordi, io e mia moglie, la ignoravamo. Ma Gina non si scoraggia mai, non si offende mai”.

Continua a leggere Il solitario sforzo di capire le cose di ogni giornoLa pietà e la colpa

Bohumil Hrabal, Io e i miei gatti, Guanda 2021 (pp. 180, euro 16)

“Io scrivo sempre di quelle cose straordinarie che mi sono capitate, e di quelle cose invidiabili che sono capitate agli altri. Per cui il mio punto di partenza è sempre qualcosa di autentico, all’inizio c’è sempre un avvenimento, un’esperienza. Ma il gusto che fa parte dell’essere umano non impedisce che io, con l’aggiunta di un po’ d’immaginazione, non riorganizzi in maniera diversa la successione dei fatti, e che quindi in quell’autenticità io non ci rovesci poi dentro il lievito di una fantasia che vada a precisare meglio i contorni, così come avviene col succo d’uva che si trasforma in vino, o il mosto in birra”.

Continua a leggere La pietà e la colpascrivere, leggere / Peter Handke

“Scrivere, un modo del tutto speciale di camminare”.

Luoghi dell’inaccessibile

Jazmina Barrera, Quaderno dei fari, La Nuova Frontiera 2021 (pp. 128, euro 15)

Un libro sui fari senza immagini di fari. Non uno dei tanti libri fotografici su queste strutture che sono luoghi, ma un libro di storia e di storie, di pensieri e divagazioni. In ciò accostabile a Il ciclope di Paolo Rumiz (Feltrinelli 2015), ma rispetto a quello più marcatamente segnato da digressioni autobiografiche e, soprattutto, considerazioni esistenziali. Storia dei fari per sommi capi, da quello di Alessandria che diede il nome a tutti gli altri a quelli moderni che non han bisogno di un uomo del faro. Storia dei fari ma anche dei loro guardiani quindi, della loro vita del tutto unica, di per sé generatrice di storie: “Nel confino del faro, il guardiano è come un naufrago. Naufrago per volontà propria. Che sia un uomo in fuga da un passato oscuro, da una delusione amorosa o ideologica, o in cerca di un rifugio nella solitudine fisica da quella che si porta dentro, il guardiano del faro sceglie il proprio esilio.”

Continua a leggere Luoghi dell’inaccessibilescrivere, leggere / Paolo Giordano

“Le ore migliori di creatività, quelle che ogni scrittore dovrebbe devolvere alla propria opera in corso, sono in genere quantificabili a un minimo di due a un massimo di quattro ore al giorno”.

Un romanzo di formazione, tra Natura e Storia

Benjamin Myers, All’orizzonte, Bollati Boringhieri 2021 (pp. 239, euro 16,50)

La guerra, la seconda guerra mondiale, è finita, ma è come una malattia – per alcuni “curabile solo col passare del tempo”, incurabile per molti che ne soffrono fino alla fine dei loro giorni –, e “gli unici vero confini non (sono) trincee, rifugi e posti di blocco ma quelli tra roccia, mare e cielo”: tra Storia e Natura si svolge la storia dei giovane protagonista, Robert, destinato a fare il minatore come i suoi e proprio per questo deciso, prima di inabissarsi a estrarre carbone, a vedere il mondo, che per lui è quello dell’Inghilterra settentrionale, le sue coste dirupate, i suoi villaggi sperduti. Descrizioni ariose di quei paesaggi, dei loro colori, odori, suoni occupano le pagine in un crescendo di entusiasmo che si apre a esperienze di immersione nelle atmosfere dei luoghi durante le quali “il tempo (gli sembra) statico” e ha l’impressione di “scivolare fuori dal presente – o forse, al contrario, di essere immerso così profondamente nel qui e ora – al punto da dimenticare chi è”. È in questa condizione di apertura e di adesione a ciò che lo circonda che il sedicenne incontra l’anziana e solitaria abitante di un vecchio cottage malandato, isolato di fronte al mare, e tutto cambierà. Perché i due si intendono subito: “ho semplicemente deciso di andare un po’ in giro”, le dichiara presentandosi il giovane; “Oh, mi piace – approva Dulcie.

Continua a leggere Un romanzo di formazione, tra Natura e Storiascrivere, leggere / Michel Foucault

“Questo legame [della scrittura con la morte] rovescia un tema millenario; il racconto o l’epopea dei Greci aveva lo scopo di perpetuare l’immortalità dell’eroe (…). In maniera diversa il racconto arabo – qui penso alle Mille e una Notte – aveva anch’esso come motivazione, come tema e pretesto, il non morire: si parlava, si narrava fino all’alba per evitare la morte (…). A questo tema del racconto o della scrittura fatti per scongiurare la morte, la nostra cultura ha fatto subire una metamorfosi, ormai la scrittura è legata al sacrificio, al sacrificio stesso della vita; è un eclissarsi volontario che non deve essere rappresentato nei libri poiché esso si compie nell’esistenza stessa dello scrittore. L’opera il cui dovere era di conferire l’immortalità ha ormai acquisito il diritto di uccidere, di essere l’assassina del suo autore. Guardate Flaubert, Proust, Kafka”.

La paura della morte che avvelena la vita

Gustavo Zagrebelsky, Qohelet. La domanda, il Mulino 2021 (pp. 162, euro 14)

“V’è tempo di nascere, e tempo di morire”, “di piangere e di ridere”: chi non ha sentito, o detto, in occasioni e contesti diversi, massime simili, magari dimentico della loro fonte? Il Qohelet – o Ecclesiaste, in quanto immaginato dal suo ignoto autore, fra il III e il II secolo a. C., come un seguito di proposizioni da proporre a un’assemblea di uditori – è una miniera di citazioni, assemblate senza un ordine preciso, a volte contraddittorie, ma collegate da un concetto preciso: tutto è vanità, comprese la vita e la morte, compresa la meditazione che su di esse si può fare. E questo proprio perché la morte azzera ogni significato, ogni scopo.

Continua a leggere La paura della morte che avvelena la vitascrivere, leggere / Luca Doninelli

“Solo con l’esperienza avrei capito l’importanza della pubblicazione, del libro rilegato con titolo, copertina, casa editrice, prezzo, codice a barre. Tutte queste cose formano un argine contro il Tempo e, insieme, ne istituiscono uno nuovo. È come se le parole varcassero i confini di un nuovo paese, nel quale vige una giurisdizione completamente diversa. (…) Una volta entrate nel meccanismo della pubblicazione, le mie parole sarebbero diventate prigioniere dell’aspetto economico del lavoro, del comprare e del vendere, e avrebbero perso la capacità di stabilire un rapporto fisico e mimetico con la geografia circostante: gli angoli delle vie, per esempio, o i cancelli, l’odore dei tigli e dei gelsomini, il piacere dei passi (…)”.

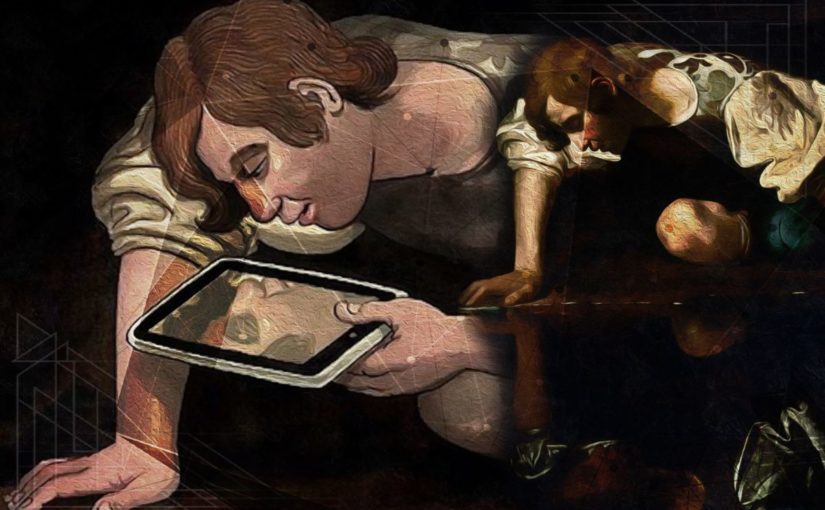

Tutti narcisisti, ma non allo stesso modo

Vittorio Lingiardi, Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo, Einaudi 2021 (pp. 124, euro 12)

È un narcisista, si dice di una persona le cui qualità appaiono limitate da un tratto inaggirabile, da un vizio che ne mina le potenzialità, senza badare al fatto che “Il meccanismo auto-erotico allogasi, qual più qual meno, in tutte le anime”. Così Carlo Emilio Gadda, citato in esergo da Lingiardi che ne conferma la tesi: “Siamo tutti narcisisti, ma non allo stesso modo. E non tutti abbiamo un disturbo narcisistico di personalità”. Ecco il punto: c’è l’amor proprio e c’è l’amor di sé, diceva Rousseau – uno che di narcisismo se ne intendeva –, si tratta di considerarne le rispettive proporzioni. “Funambolo dell’autostima, Narciso cammina su una corda tesa fra un sano amor proprio e la sua patologica celebrazione”. Ma dove, come e perché, finisce la salute e inizia la patologia?

Continua a leggere Tutti narcisisti, ma non allo stesso modoscrivere, leggere / Emmanuel Carrère

“(…) so per esperienza che non bisogna parlare dei libri che si stanno scrivendo finché non sono terminati: la minima confidenza, soprattutto quando è un po’ euforica, la paghi ogni volta con una settimana di scoramento”.

scrivere, leggere / Francesco Biamonti

“Si fa della letteratura perché non si è contenti della propria vita”.

Dalle nuvole degli scrittori alle nubi degli scienziati

Vincenzo Levizzani, Il libro delle nuvole. Manuale pratico e teorico per leggere il cielo, il Saggiatore 2021 (pp. 276, euro 22)

“Ora sia il tuo passo / più cauto: a un tiro di sasso / di qui ti si prepara / una più rara scena / (…) Sopra il tetto s’affaccia una nuvola grandiosa”, scriveva Montale, e “nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole l’uomo è già intento a riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante…”, notava Calvino.

Nuvole, dicono i poeti, gli scrittori; nubi, invece gli scienziati. Gli inglesi hanno un solo termine, cloud (che tra l’altro, nel web, ha conosciuto fortune recenti); gli italiani due, e nuvole, non c’è che dire, è il termine preferito dalla lingua quotidiana come da quella degli artisti, anche dei pittori, dalle nuvole stilizzate di Giotto, “asservite a un discorso teologico” a quelle enigmaticamente minacciose della Tempesta di Giorgione, senza dimenticare i “nuvoli” di cui parla Leonardo, “creati da umidità infusa per l’aria, la quale si congrega mediante il freddo che con diversi venti è trasportato per l’aria”: definizione scientifica, ma ancora ricca di suggestioni poetiche. Le quali cederanno il passo alla logica scientifica con Cartesio, che si proponeva di “spiegare la natura delle nubi in tal modo che non rimanga più nessun motivo di stupore”. Una scelta decisa, una perdita forse: “In principio tutto era vivo”, scrive Paul Auster: “Anche i più piccoli oggetti erano dotati di un cuore pulsante, e perfino le nuvole avevano un nome”. Ma un nome ce l’hanno ancora, le nuvole, anche se non serve a nominarle incantati, ma a classificarle, secondo i principi della “fenologia”, la scienza delle nubi: i termini attuali echeggiano quelli ideati a inizio Ottocento da un inglese, Luke Howard, e impiegati anche da Goethe nel suo saggio La forma delle nuvole.

Continua a leggere Dalle nuvole degli scrittori alle nubi degli scienziatiscrivere, leggere / Silvia Avallone

“È una cosa che non si chiede mai a uno scrittore [se sta scrivendo o scriverà] (…) perché tutti vorremmo scrivere di continuo pieni di trasporto, ma il fatto è che, forse, come non puoi innamorarti sempre, non puoi nemmeno sempre scrivere”.

La scrittura, l’oblio, la morte

Björn Larsson, Nel nome del figlio, Iperborea 2021 (pp. 211, euro 16,50)

“Ogni vita umana ha il diritto di essere ricordata e raccontata, ma non tutte si prestano a essere trasformate in letteratura, non tutte meritano di diventare modelli a cui attenersi o da cui scostarsi, a meno che l’autore non aggiunga o sottragga, non si serva della fantasia per raccontare una storia personale capace di convincere e coinvolgere il lettore. In fondo è raro che una vita reale abbia le caratteristiche estetiche ed esistenziali per diventare un buon libro”. Abbiamo di recente letto qualcosa di molto simile: “Non c’è letteratura nei racconti della gente”, diceva Paola Baratto (Malgrado il vento. Racconti, Manni 2021, ne abbiamo parlato qui): sta a chi raccoglie quei racconti, quei ricordi, leggerci ciò che contengono ma non dicono, ciò che solo la sensibilità dello scrittore può intravedervi.

Continua a leggere La scrittura, l’oblio, la mortescrivere, leggere / Vargas Llosa

“Mia madre mi raccontò che le prime cose che io scrissi erano continuazione delle storie che leggevo, perché mi dispiaceva che finissero, oppure volevo cambiare il finale. E forse è ciò che ho fatto per tutta la vita senza saperlo: prolungare nel tempo, mentre crescevo, maturavo e invecchiavo, le storie che riempirono la mia infanzia di passione e di avventure”.