“Scrivere, un modo del tutto speciale di camminare”.

Autore: Carlo Simoni

Luoghi dell’inaccessibile

Jazmina Barrera, Quaderno dei fari, La Nuova Frontiera 2021 (pp. 128, euro 15)

Un libro sui fari senza immagini di fari. Non uno dei tanti libri fotografici su queste strutture che sono luoghi, ma un libro di storia e di storie, di pensieri e divagazioni. In ciò accostabile a Il ciclope di Paolo Rumiz (Feltrinelli 2015), ma rispetto a quello più marcatamente segnato da digressioni autobiografiche e, soprattutto, considerazioni esistenziali. Storia dei fari per sommi capi, da quello di Alessandria che diede il nome a tutti gli altri a quelli moderni che non han bisogno di un uomo del faro. Storia dei fari ma anche dei loro guardiani quindi, della loro vita del tutto unica, di per sé generatrice di storie: “Nel confino del faro, il guardiano è come un naufrago. Naufrago per volontà propria. Che sia un uomo in fuga da un passato oscuro, da una delusione amorosa o ideologica, o in cerca di un rifugio nella solitudine fisica da quella che si porta dentro, il guardiano del faro sceglie il proprio esilio.”

Continua a leggere Luoghi dell’inaccessibilescrivere, leggere / Paolo Giordano

“Le ore migliori di creatività, quelle che ogni scrittore dovrebbe devolvere alla propria opera in corso, sono in genere quantificabili a un minimo di due a un massimo di quattro ore al giorno”.

Un romanzo di formazione, tra Natura e Storia

Benjamin Myers, All’orizzonte, Bollati Boringhieri 2021 (pp. 239, euro 16,50)

La guerra, la seconda guerra mondiale, è finita, ma è come una malattia – per alcuni “curabile solo col passare del tempo”, incurabile per molti che ne soffrono fino alla fine dei loro giorni –, e “gli unici vero confini non (sono) trincee, rifugi e posti di blocco ma quelli tra roccia, mare e cielo”: tra Storia e Natura si svolge la storia dei giovane protagonista, Robert, destinato a fare il minatore come i suoi e proprio per questo deciso, prima di inabissarsi a estrarre carbone, a vedere il mondo, che per lui è quello dell’Inghilterra settentrionale, le sue coste dirupate, i suoi villaggi sperduti. Descrizioni ariose di quei paesaggi, dei loro colori, odori, suoni occupano le pagine in un crescendo di entusiasmo che si apre a esperienze di immersione nelle atmosfere dei luoghi durante le quali “il tempo (gli sembra) statico” e ha l’impressione di “scivolare fuori dal presente – o forse, al contrario, di essere immerso così profondamente nel qui e ora – al punto da dimenticare chi è”. È in questa condizione di apertura e di adesione a ciò che lo circonda che il sedicenne incontra l’anziana e solitaria abitante di un vecchio cottage malandato, isolato di fronte al mare, e tutto cambierà. Perché i due si intendono subito: “ho semplicemente deciso di andare un po’ in giro”, le dichiara presentandosi il giovane; “Oh, mi piace – approva Dulcie.

Continua a leggere Un romanzo di formazione, tra Natura e Storiascrivere, leggere / Michel Foucault

“Questo legame [della scrittura con la morte] rovescia un tema millenario; il racconto o l’epopea dei Greci aveva lo scopo di perpetuare l’immortalità dell’eroe (…). In maniera diversa il racconto arabo – qui penso alle Mille e una Notte – aveva anch’esso come motivazione, come tema e pretesto, il non morire: si parlava, si narrava fino all’alba per evitare la morte (…). A questo tema del racconto o della scrittura fatti per scongiurare la morte, la nostra cultura ha fatto subire una metamorfosi, ormai la scrittura è legata al sacrificio, al sacrificio stesso della vita; è un eclissarsi volontario che non deve essere rappresentato nei libri poiché esso si compie nell’esistenza stessa dello scrittore. L’opera il cui dovere era di conferire l’immortalità ha ormai acquisito il diritto di uccidere, di essere l’assassina del suo autore. Guardate Flaubert, Proust, Kafka”.

La paura della morte che avvelena la vita

Gustavo Zagrebelsky, Qohelet. La domanda, il Mulino 2021 (pp. 162, euro 14)

“V’è tempo di nascere, e tempo di morire”, “di piangere e di ridere”: chi non ha sentito, o detto, in occasioni e contesti diversi, massime simili, magari dimentico della loro fonte? Il Qohelet – o Ecclesiaste, in quanto immaginato dal suo ignoto autore, fra il III e il II secolo a. C., come un seguito di proposizioni da proporre a un’assemblea di uditori – è una miniera di citazioni, assemblate senza un ordine preciso, a volte contraddittorie, ma collegate da un concetto preciso: tutto è vanità, comprese la vita e la morte, compresa la meditazione che su di esse si può fare. E questo proprio perché la morte azzera ogni significato, ogni scopo.

Continua a leggere La paura della morte che avvelena la vitascrivere, leggere / Luca Doninelli

“Solo con l’esperienza avrei capito l’importanza della pubblicazione, del libro rilegato con titolo, copertina, casa editrice, prezzo, codice a barre. Tutte queste cose formano un argine contro il Tempo e, insieme, ne istituiscono uno nuovo. È come se le parole varcassero i confini di un nuovo paese, nel quale vige una giurisdizione completamente diversa. (…) Una volta entrate nel meccanismo della pubblicazione, le mie parole sarebbero diventate prigioniere dell’aspetto economico del lavoro, del comprare e del vendere, e avrebbero perso la capacità di stabilire un rapporto fisico e mimetico con la geografia circostante: gli angoli delle vie, per esempio, o i cancelli, l’odore dei tigli e dei gelsomini, il piacere dei passi (…)”.

Tutti narcisisti, ma non allo stesso modo

Vittorio Lingiardi, Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo, Einaudi 2021 (pp. 124, euro 12)

È un narcisista, si dice di una persona le cui qualità appaiono limitate da un tratto inaggirabile, da un vizio che ne mina le potenzialità, senza badare al fatto che “Il meccanismo auto-erotico allogasi, qual più qual meno, in tutte le anime”. Così Carlo Emilio Gadda, citato in esergo da Lingiardi che ne conferma la tesi: “Siamo tutti narcisisti, ma non allo stesso modo. E non tutti abbiamo un disturbo narcisistico di personalità”. Ecco il punto: c’è l’amor proprio e c’è l’amor di sé, diceva Rousseau – uno che di narcisismo se ne intendeva –, si tratta di considerarne le rispettive proporzioni. “Funambolo dell’autostima, Narciso cammina su una corda tesa fra un sano amor proprio e la sua patologica celebrazione”. Ma dove, come e perché, finisce la salute e inizia la patologia?

Continua a leggere Tutti narcisisti, ma non allo stesso modoscrivere, leggere / Emmanuel Carrère

“(…) so per esperienza che non bisogna parlare dei libri che si stanno scrivendo finché non sono terminati: la minima confidenza, soprattutto quando è un po’ euforica, la paghi ogni volta con una settimana di scoramento”.

scrivere, leggere / Francesco Biamonti

“Si fa della letteratura perché non si è contenti della propria vita”.

Dalle nuvole degli scrittori alle nubi degli scienziati

Vincenzo Levizzani, Il libro delle nuvole. Manuale pratico e teorico per leggere il cielo, il Saggiatore 2021 (pp. 276, euro 22)

“Ora sia il tuo passo / più cauto: a un tiro di sasso / di qui ti si prepara / una più rara scena / (…) Sopra il tetto s’affaccia una nuvola grandiosa”, scriveva Montale, e “nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole l’uomo è già intento a riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante…”, notava Calvino.

Nuvole, dicono i poeti, gli scrittori; nubi, invece gli scienziati. Gli inglesi hanno un solo termine, cloud (che tra l’altro, nel web, ha conosciuto fortune recenti); gli italiani due, e nuvole, non c’è che dire, è il termine preferito dalla lingua quotidiana come da quella degli artisti, anche dei pittori, dalle nuvole stilizzate di Giotto, “asservite a un discorso teologico” a quelle enigmaticamente minacciose della Tempesta di Giorgione, senza dimenticare i “nuvoli” di cui parla Leonardo, “creati da umidità infusa per l’aria, la quale si congrega mediante il freddo che con diversi venti è trasportato per l’aria”: definizione scientifica, ma ancora ricca di suggestioni poetiche. Le quali cederanno il passo alla logica scientifica con Cartesio, che si proponeva di “spiegare la natura delle nubi in tal modo che non rimanga più nessun motivo di stupore”. Una scelta decisa, una perdita forse: “In principio tutto era vivo”, scrive Paul Auster: “Anche i più piccoli oggetti erano dotati di un cuore pulsante, e perfino le nuvole avevano un nome”. Ma un nome ce l’hanno ancora, le nuvole, anche se non serve a nominarle incantati, ma a classificarle, secondo i principi della “fenologia”, la scienza delle nubi: i termini attuali echeggiano quelli ideati a inizio Ottocento da un inglese, Luke Howard, e impiegati anche da Goethe nel suo saggio La forma delle nuvole.

Continua a leggere Dalle nuvole degli scrittori alle nubi degli scienziatiscrivere, leggere / Silvia Avallone

“È una cosa che non si chiede mai a uno scrittore [se sta scrivendo o scriverà] (…) perché tutti vorremmo scrivere di continuo pieni di trasporto, ma il fatto è che, forse, come non puoi innamorarti sempre, non puoi nemmeno sempre scrivere”.

La scrittura, l’oblio, la morte

Björn Larsson, Nel nome del figlio, Iperborea 2021 (pp. 211, euro 16,50)

“Ogni vita umana ha il diritto di essere ricordata e raccontata, ma non tutte si prestano a essere trasformate in letteratura, non tutte meritano di diventare modelli a cui attenersi o da cui scostarsi, a meno che l’autore non aggiunga o sottragga, non si serva della fantasia per raccontare una storia personale capace di convincere e coinvolgere il lettore. In fondo è raro che una vita reale abbia le caratteristiche estetiche ed esistenziali per diventare un buon libro”. Abbiamo di recente letto qualcosa di molto simile: “Non c’è letteratura nei racconti della gente”, diceva Paola Baratto (Malgrado il vento. Racconti, Manni 2021, ne abbiamo parlato qui): sta a chi raccoglie quei racconti, quei ricordi, leggerci ciò che contengono ma non dicono, ciò che solo la sensibilità dello scrittore può intravedervi.

Continua a leggere La scrittura, l’oblio, la mortescrivere, leggere / Vargas Llosa

“Mia madre mi raccontò che le prime cose che io scrissi erano continuazione delle storie che leggevo, perché mi dispiaceva che finissero, oppure volevo cambiare il finale. E forse è ciò che ho fatto per tutta la vita senza saperlo: prolungare nel tempo, mentre crescevo, maturavo e invecchiavo, le storie che riempirono la mia infanzia di passione e di avventure”.

Raccontare i luoghi, raccontare il dolore

Germana Urbani, Chi se non noi, Nottetempo 2021 (pp. 209, euro 14)

Lui, lei, l’altra, l’amore e il disamore: sarebbe una storia come tante se non intervenissero due componenti decisive.

L’ambiente in cui la vicenda si svolge, innanzitutto, il paesaggio che ne è parte sostanziale: gli orizzonti sconfinati di terra e di acqua del Delta del Po, come nei film di Mazzacurati e nelle fotografie di Luigi Ghirri, come nel Celati di Verso la foce, nel Malguti di Se l’acqua ride (ne abbiamo parlato qui), nel Belpoliti di Pianura (ne abbiamo parlato qui) . Luoghi che segnano l’identità e il destino dei loro abitanti, fatti di “un impasto di terra e di acqua”, di un “fango che anche fuggendo lontano ti rimane addosso; luoghi che la scrittura di Urbani sa restituire in contrappunto alla narrazione dei fatti (“Con lo sguardo cerco sull’argine di fronte a me un filare composto di pioppi altissimi che, a intervalli perfetti, rompono la monotonia dell’orizzonte. Si alzano maestosi da queste terre piatte come monaci in processione, custodi mistici del silenzio naturale delle cose”).

Continua a leggere Raccontare i luoghi, raccontare il dolorescrivere, leggere / Jean Starobinski

“Un grande scrittore deve avere il coraggio di scegliere i propri temi e personaggi tra la materia comune della sensibilità del proprio tempo, in modo che la maggioranza degli uomini possa in essi riconoscere i propri sogni, le proprie angosce, i problemi quotidiani di tutti”.

Una regione ignota e favolosa

Roberto Calasso, Memè Scianca, Adelphi 2021 (pp. 96, euro 12)

La scomparsa dell’autore, contemporanea all’uscita del suo libro, ne complica la lettura, soprattutto quando si tratta di uno scritto autobiografico: la tentazione di scorgere segni premonitori del carattere e dell’opera del protagonista nelle sue reazioni ai fatti vissuti e nelle sue prime esperienze è incoraggiata dalla certezza che nessuna ulteriore notizia da parte di chi ha scritto, nessuna possibile messa a punto di quanto riferito potrà modificare ciò che leggiamo. Anche perché la fase della vita che si è inteso raccontare era, in questo caso, già circoscritta da una constatazione definitiva: “Una lastra impenetrabile e trasparente separa ciò che ho vissuto a Firenze sino alla fine del 1954 da tutto il resto. Per quanto remoto, quel resto, che ha inizio con Roma, fa già parte di oggi”. E ha dunque semmai lasciato tracce e seminato risonanze in altri generi di scritti. Quei primi dodici tredici anni di vita, invece, hanno tardivamente chiesto di essere evocati passando di ricordo in ricordo in ragione della significatività dei ricordi stessi, del loro carattere in qualche modo iniziatico, il quale, in fondo, ne spiega la persistenza: un “glicine fiorito è il primo colore” che si offre alla pura contemplazione – “Lo guardavo soltanto” – ; una barriera fitta di alberi oltre il confine del giardino in cui si trova è “la prima apparizione dell’āraņya vedico, la foresta dei saperi segreti”; la predilezione per il sentir raccontare storie si manifesta inequivocabilmente di fronte alle rappresentazioni di un burattinaio; il fascino ineguagliabile che può ispirare la figura dello scrittore si fa esperienza nel racconto di un amico conquistato dalla lettura di Proust, che rappresenterà una precoce indimenticabile esperienza anche per un Calasso tredicenne.

Continua a leggere Una regione ignota e favolosascrivere, leggere / Gregor von Rezzori

“(…) immagino che di fatto la scrittura, a livello più o meno consapevole, sia il tentativo di trovare un’identità. Conoscere il segreto dell’io che non può mai andare perduto nonostante tutti i cambiamenti che attraversa nel corso di una vita (…) Perché scrivere? Per scoprire se la persona che diceva io a cinque anni e la persona che usa lo stesso pronome a 35, 53 o 78 anni (…) hanno una continuità, se l’io persiste”.

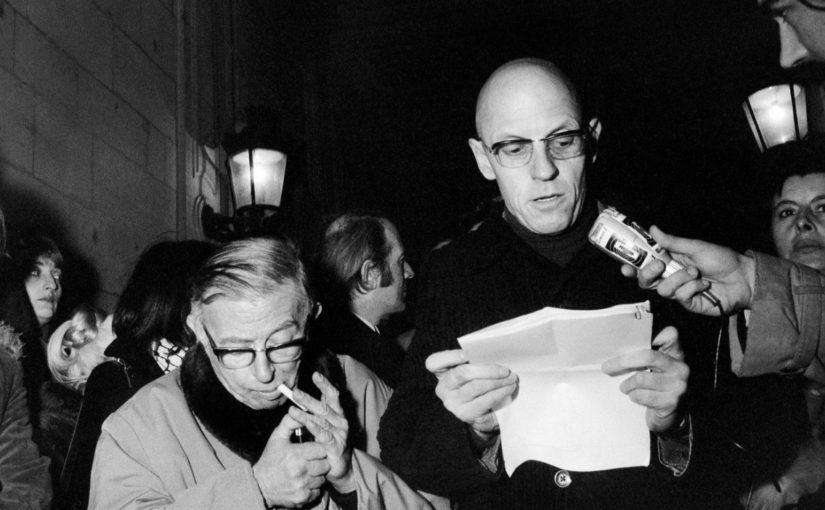

Il giornalismo filosofico di Foucault

Michel Foucault, Discipline, poteri, verità. Detti e scritti 1970-1984, Marietti 1820, 2021 (pp. 264, euro 22)

Mentre non mancano ragioni per un Ritorno a Jean-Paul Sartre, come recita il titolo di un recente libro di Massimo Recalcati (ne parliamo qui), altrettanto convincenti sono le iniziative volte a richiamare l’attenzione su colui che gli fu successore, come alcuni sostengono, quale intellettuale engagée: dalla ripubblicazione di Io, Pierre Rivière (ne parliamo qui) un paio d’anni fa a quella recente della biografia di Michel Foucault, il filosofo del secolo, secondo Didier Eribon (Feltrinelli 2021), dall’uscita di Medicina e biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale, che riunisce alcune sue conferenze del 1974 (Donzelli 2021) alle riprese del suo pensiero che la pandemia e le misure adottate hanno stimolato, con Agamben e Zagrebelsky, e altre accese polemiche (fra tutte quella tra Paolo Flores d’Arcais, direttore di “Micromega”, e il filosofo Roberto Esposito, nel volume 8 del 2020).

Continua a leggere Il giornalismo filosofico di Foucaultscrivere, leggere / Marcel Proust

“Senza dire a me stesso che quel che si nascondeva dietro i campanili di Martinville doveva essere qualcosa d’analogo a una bella frase, dacché mi si era rivelato sotto forma di parole che mi davan piacere, (chiesi) matita e carta (…), nonostante gli sbalzi della carrozza, per scaricarmi la coscienza ed obbedire all’entusiasmo (…) quando ebbi finito di scrivere provai una tal gioia, mi sentii liberato così pienamente di quei campanili e di quel che si celava dietro di loro, che (…) mi misi a cantare a squarciagola”.

Finché puoi, continui a non morire

Emmanuel Carrère, Yoga, Adelphi 2021, (pp. 312, euro 20)

“Fra il mio progetto iniziale di un libricino arguto e accattivante sullo yoga e il libro che (…) ho cominciato a mettere insieme (…) sono successe molte cose imprevedibili, alcune atroci”. “ Ora sono passati sei mesi e il libro è finito”.

Che cos’è successo in questi sei mesi? Un corso di yoga e il proposito di scriverne, appunto, ma poi un’interruzione inaspettata, drammatica: l’attentato a Charlie Hebdo, e, ancor più drammatica, la caduta in uno stato mentale che richiede il ricovero e trattamenti drastici; ma ne esce, l’autore-personaggio: un soggiorno a Leros, isola asilo di rifugiati, e siamo all’epilogo: “Finché puoi, continui a non morire. Continui a non morire, ma non ci metti nessun entusiasmo. Non ci credi più. Sei convinto di non avere più niente da giocarti, e che non succederà più niente. Invece un giorno succede qualcosa. L’ignoto, desiderato e temuto, assume le fattezze di un’ignota particolare”. Happy end di una trama irraccontabile: l’autofiction pare essersi qui risolta – quanto ai fatti almeno – in autobiografia, ma l’ultimo romanzo di Carrère non si propone di dare una trama alla vita, di racchiuderla in un prima, un durante e una fine – come fanno o si continua nonostante tutto a credere debbano fare i romanzi. Ciò che ci offre è piuttosto un brano – o, meglio, alcuni brani in successione – di esistenza: un romanzo in scala uno a uno con la vita, ma solo a tratti, non alla maniera di Knausgård però (La mia battaglia, Feltrinelli 2014-2017). Nessun desiderio di dire tutto quel che è accaduto, giorno per giorno, momento per momento, ma di scrivere quel che ha contato in quel cammino di miglioramento di sé – dettato dalla “voglia di condurre una vita più coerente, unificata, meno inquieta” – ”, che il protagonista identifica come un proprio tratto caratterizzante anche se continuamente contraddetto dall’altro polo della sua personalità: “il mio unico, vero problema (certamente innegabile, ma comunque un problema da ricchi) era un ego ingombrante, dispotico, di cui aspiravo a ridurre il potere, e la meditazione è fatta appunto per questo”. La meditazione: sono una quindicina le definizioni che di essa via via se ne danno, fino a giungere, verso la fine, non a una sintesi, ma solo a un elenco. È in ogni caso per imparare a praticarla che si fa yoga, e si fa yoga – lo si ribadisce più volte – per sconfiggere la prevalenza dell’ego. Senza grandi risultati, comunque: la meditazione dovrebbe metterci “al corrente dell’esistenza altrui (…) Se non lo fa, se resta una faccenda fra noi e noi, allora non serve a niente: l’ennesimo giochino narcisistico”, che è quello che il protagonista – ossia Emmanuel – ha paura che la meditazione sia, almeno per lui.

Continua a leggere Finché puoi, continui a non morire