“Indipendentemente dall’argomento, io credo che si scriva sempre di se stessi, che gli autori scrivano sempre lo stesso libro. Lo scrittore, a mio parere, è una persona che ha due-tre cose da dire”. (Pierre Lemaitre)

Autore: Carlo Simoni

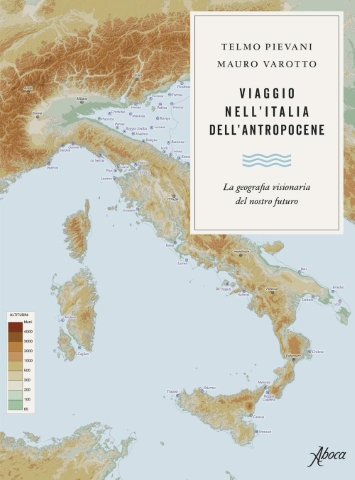

Un atlante per gli umani del primo Antropocene

Telmo Pievani, Mauro Varotto, Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro, Aboca 2021 (pp. 189, euro 22)

Prima del testo sono le carte geografiche, a partire da quella in copertina, a impressionare. Ognuno, immagino, guarda ai luoghi in cui vive: Brescia non la si trova, non è segnata nella carta. Ma il disappunto si trasforma in consolazione appena ci si rende conto che il suo nome non appare come quello di altre città che ancora si trovano sulla terra ferma. A differenza, per rimanere dalle nostre parti, di Cremona e Mantova, i cui nomi spiccano sull’azzurro del mare che ha invaso la Pianura padana; Verona è lì lì: una città della costa… A quale era geologica risale la situazione così rappresentata, viene da chiedersi, se non si è ancora letto il sottotitolo: la geografia di quest’Italia inondata al nord e frastagliate di golfi e fiordi per il resto delle sue coste non è quella di un passato lontano, ma di un futuro abbastanza vicino (se si ragiona su scala geologica). Mille anni. Il 2786. Mille anni dopo che Goethe aveva iniziato il suo Viaggio in Italia. È vero che si tratta di una geografia “visionaria”, ma lo scenario, ci avvertono gli autori, è “utile per riflettere sul fatto che l’assetto ereditato del nostro territorio non è affatto scontato, e che è oggi nostra la responsabilità di orientarlo in una direzione o nell’altra”. Si tratta di vedere “se la nostra azione rimarrà sorda ai moniti di studiosi, scienziati e organizzazioni internazionali, al loro invito a invertire la rotta, riflettendo sulle ricadute climatiche e ambientali del nostro attuale modello di sviluppo e di vita”.

Continua a leggere Un atlante per gli umani del primo Antropocene“La volontà è più importante del talento…”

“La volontà è più importante del talento. (…) Una volta che si sente la necessità di scrivere quello che conta è il duro lavoro, la dedizione e la tenacia”. (Amy Hempel)

Il rischio di vivere

Muriel Barbery, Una rosa sola, e/o 2021 (pp. 176, euro 16,50)

Occorre superare il disagio che si può avvertire all’inizio: la lingua ricercata, densa di metafore arrischiate che sembrano voler echeggiare le sensazioni cangianti e sottili – i profumi, i colori dei fiori innanzitutto – che prova la protagonista, le atmosfere sospese in cui viene a trovarsi, i dettagli dal significato sfuggente concorrono a raccontare un’esperienza che si direbbe oscillare fra l’inedito e l’ineffabile. E i brani dal sapore sapienziale che si alternano ai capitoli accentuano questo ambiente narrativo che può creare perplessità. Ma è Rosa, francese di padre giapponese, a confrontarsi con il Giappone, con la casa di Kyoto in cui il genitore era vissuto e che ora lei ha raggiunto per assistere alla lettura del testamento: stupore e disorientamento, cambiamenti repentini di stati d’animo, una ricorrente quanto inspiegabile impressione di far ritorno in questi luoghi che non aveva mai visto, culminano nella scoperta che il padre, agiato mercante d’arte ed esteta raffinato, da sempre assente dalla sua vita, aveva in realtà seguito da lontano ma con amore la sua vita, fin dall’infanzia e ora che non c’è più l’ha affidata Paul, suo esecutore testamentario, che le farà da accompagnatore, colto e sensibile quanto discreto, nelle visite a templi che poco a poco rivelano alla trentacinquenne europea i tratti di una cultura altra.

Continua a leggere Il rischio di vivere“(…) riuscire a orientarsi nel buio della mente, promessa delle storie che verranno…”

“(…) riuscire a orientarsi nel buio della mente, promessa delle storie che verranno – le vere, così come le inventate. Senza che perciò l’invenzione necessariamente procuri gioia: quella dipende dalla purezza, dalla non ambiguità della verosimiglianza (…). E la purezza dell’invenzione, a sua volta, presuppone un certo grado di libertà da se stessi. Per poter inventare, dal tuo io in qualche modo devi esserti affrancato: occorre che ti lasci in pace, che non si metta di mezzo, non si frapponga tra le tue visioni e te – te concentrato nel tentativo di descriverle. È in una condizione di vuoto, e grazie a una buona dose di oblio di se stessi, che l’immaginazione può spiccare il volo – Unbidden: spontanea, inattesa, non cercata. Così lavora, la fantasia”. (Lisa Ginzburg)

Le ragioni dei vecchi

Ancora su Le età del desiderio. Adolescenza e vecchiaia nella società dell’eterna giovinezza di Francesco Stoppa (Feltrinelli 2021): uno scambio con l’autore dopo l’incontro a Brescia dello scorso 11 giugno, al Bistrò Popolare

Gentile professore,

Le età del desiderio – come credo risulti evidente dalla nota di lettura che gli ho dedicato – mi ha rimandato ad altri libri per me significativi nel lavoro di elaborazione della condizione del tutto prevedibile ma per molti versi inimmaginabile che è l’invecchiare. Fase conclusiva della “personalizzazione”, stando al Sartre rivisitato da Recalcati (ne abbiamo parlato qui), impegnativa e ineludibile, a meno che ci si voglia adeguare alla figura del’anziano così come viene proposta (o imposta), assumendola su di sé come nelle età precedenti si erano indossate le maschere corrispondenti a ruoli e collocazioni sociali; occasione di una “seconda vita” – come recita il titolo di Jullien (ne abbiamo parlato qui) –, se si sa far propria la possibilità di sottrarsi a quel bisogno che ha avuto un ruolo portante nella prima vita: il bisogno di riconoscimento, anche nell’amore, il bisogno di “imporsi al mondo e stabilirvi il proprio posto”. È soprattutto questa, la prospettiva di Jullien, ad essermi risultata convincente nel lavoro di elaborazione cui accennavo, e mi è parso di poterla ritrovare nel suo libro. Anche se da un punto di vista diverso: Jullien lascia intendere che di quel bisogno di riconoscimento ci si possa sbarazzare, che degli altri, nella sostanza, si possa (finalmente) fare a meno; illusione che invece non mi pare trasparire dal suo discorso: l’“arte di tramontare” somiglia alla “riforma” della propria esistenza di Jullien, ma è un’arte – un’“opera”, come ha efficacemente sottolineato nella conversazione a Brescia – che si esercita in relazione agli altri, sotto lo sguardo degli altri (anche, o soprattutto, aggiungerei, degli altri che sono in noi, che siamo noi).

Continua a leggere Le ragioni dei vecchi“Mi fido poco di quelli che dicono: ecco un libro veramente nuovo…”

“Mi fido poco di quelli che dicono: ecco un libro veramente nuovo. Di veramente nuovo in letteratura non c’è altro che il nostro individualissimo modo di usare il deposito della letteratura planetaria. Siamo immersi in ciò che ci ha preceduti. (…) [Le nostre pagine] costituiscono la traccia di come, volenti o nolenti, ci siamo nutriti della tradizione per esprimere – al suo interno – la nostra individualità”. (Elena Ferrante)

Un narcisista di pelle sottile

George Simenon, La mano, Adelphi 2021 (pp. 172, euro 18)

C’è il morto, non un assassino. Eppure si legge fino alla fine con il fiato sospeso.

Donald vive una vita di cui si sente prigioniero, ma non è ribellione la sua, è solo scontentezza, una scontentezza di sé che viene da lontano. Non è innamorato di Mona, la moglie dell’amico. Non è innamorato di nessuna donna. Si accontenta di Isabel, la moglie. Remissiva, ma giudicante: “mi era capitato di essere sgarbato, ingiusto, ridicolo o che so io, con lei o con le nostre figlie. Neanche una parola. Il suo sorriso era indelebile”, “quel suo terribile sorriso che perdona o che…”: sposato da anni, lui non la sa decifrare, lei gli sa leggere dentro. Non le sfugge l’indifferenza e insieme l’invidia che lo trattengono dal soccorrere l’amico che si è perso in una tempesta di neve, a pochi passa dalla loro casa.

Continua a leggere Un narcisista di pelle sottile“La scrittura è una crescita continua, la celebrazione della vita…”

“La scrittura è una crescita continua, la celebrazione della vita che perdiamo poco a poco, ogni giorno”. (Michael Cunningham)

“La sofferenza è alla base di ogni creatività. Non c’è dubbio…”

“La sofferenza è alla base di ogni creatività. Non c’è dubbio. Le persone assolutamente felici, ammesso che esistano, non hanno bisogno di scrivere”. (Paul Auster)

Le due solitudini

Aurelio Musi, Storia della solitudine. Da Aristotele ai social network, Neri Pozza 2021 (pp.172, euro 17)

Non giova quel sottotitolo che fa pensare a uno dei soliti libri compilativi capaci, almeno nelle promesse, di offrirti sintesi fulminanti di temi strappati a trattati prolissi e difficili. Perché la storia che qui ci viene raccontata, colta e insieme piacevole alla lettura, opera delle scelte precise, individua criteri efficaci e trasparenti nel ricondurre le forme della solitudine a pochi essenziali modelli che offrono “una lente attraverso la quale rileggere la storia culturale dell’Occidente a partire dalle sue radici nell’antichità classica”. L’ambivalenza della solitudine, innanzitutto. Come di ogni sentimento umano, del resto, faceva notare il più grande storico dei sentimenti e delle mentalità, Lucien Febvre, secondo il quale “una specie di comunità fondamentale unisce sempre i poli opposti dei nostri stati affettivi”, per cui è possibile distinguere una solitudine buona da una cattiva, la solitudine “depressiva” da quella “evolutiva”, la loneliness dalla solitariness (com’è noto gli inglesi hanno in proposito due termini distinti), continuando tuttavia a riconoscere una continuità profonda fra i due modi di vivere una condizione che tutti – in misura e secondo modi diversi – conosciamo per esperienza.

Continua a leggere Le due solitudini“Il frequente uso delle citazioni risponde alla scelta di far parlare…”

“Il frequente uso delle citazioni risponde alla scelta di far parlare con la loro distinguibile voce i partecipanti a quell’impresa comune rappresentata da ogni libro”. (Remo Bodei)

La conversione di un uomo di scienza nell’Islanda disperata di fine ’700

Bergsveinn Birgisson, La fonte della vita, Iperborea 2021 (pp. 317, euro 18)

I luoghi, e le atmosfere, li conosciamo già: si tratta delle lande desolate che ci ha fatta conoscere Jón Kalman Stefànsson nella sua trilogia (ne parliamo qui), di quel “paese inospitale” “agli estremi confini del mondo”, di quella “grande isola solitaria” che è l’Islanda. I tempi in cui si svolge la storia che ci racconta Birgisson sono diversi però: non la fine dell’Ottocento, ma quella del secolo precedente, e la situazione è ancor più disperata. Eruzioni vulcaniche in continuazione che sciolgono nevi e spaccano ghiacciai, vomitando ovunque piogge di cenere che bruciano le piante, uccidono gli animali, affamano gli umani. Già la lettura di Stefànsson aveva evocato il Leopardi del Dialogo della Natura con un Islandese; qui il riferimento è esplicito: “La natura afferma che non le importerebbe di annientare l’intero genere umano, nemmeno se ne accorgerebbe (…). E con ciò pare che si principi a cancellare dai cieli il buon Padre che finora si era interessato ai nostri travagli”. Un’ironia lieve, e amara, percorre la narrazione e non è tanto la Natura il suo bersaglio, ma gli uomini. Uomini che osano infierire su una terra come quella in un periodo come quello: i Danesi. Padroni dell’isola, che dalla Reale camera delle Finanze di Copenhagen, il capo coperto da parrucche incipriate e pieni di pidocchi poggiate sui capelli spalmati di sego, non esitano a immaginare il rimedio finale per quegli accidiosi e superstiziosi islandesi: il trasferimento forzato di quanti fra loro si dimostrino abili al lavoro, idonei a passare dalla fame che soffrono allo sfruttamento della fabbriche che sul continente la rivoluzione industriale sta diffondendo. Corrotti e ipocriti, i politici della capitale si propongono di “salvare” circa ventimila persone, ma prima si premurano di organizzare una spedizione al fine di disporre di un rapporto dettagliato “sulle condizioni di vita delle comunità locali”, corredato di informazioni su quanto di “curioso” o “antico” sia rintracciabile in quella terra di streghe e barbari e di aggiornamenti delle carte geografiche spesso approssimative di cui all’epoca si dispone.

Continua a leggere La conversione di un uomo di scienza nell’Islanda disperata di fine ’700“Quello che fondamentalmente faccio è creare un narratore…”

“Quello che fondamentalmente faccio è creare un narratore al quale fornisco le informazioni sulla mia vita e che poi, grazie a queste informazioni, costruisce il suo romanzo”. (Manuel Vilas)

Un’anestesia permanente che derealizza il mondo

Byung-Chul Han, La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite, Einaudi 2021 (pp. 85, euro 13)

“Se le sofferenze vengono lasciate solo alla medicina, ci sfugge il loro carattere di segni”. Se corri dal medico ad ogni malessere stai barando con te stesso, se la medicalizzazione si fa prassi diffusa è la società che rivela una falla e dunque compensa facendoci vivere in “un’anestesia permanente” che “derealizza il mondo e fa apparire plausibile e ragionevole evitare “qualsiasi circostanza dolorosa. Perfino le pene d’amore sono diventate sospette”: un innamoramento che faccia soffrire va immediatamente rifiutato, così come il conflitto. Non solo nella vita privata, anche in politica, dove perciò prevalgono “il conformismo e la pressione al consenso”. Non c’è alternativa, dunque mettiti l’anima in pace, non soffrire per come vanno le cose. Non importa se intanto quella che teniamo in vita è sempre più “una democrazia palliativa”.

Continua a leggere Un’anestesia permanente che derealizza il mondo“Scrivere un romanzo significa esasperare l’incommensurabile…”

“Scrivere un romanzo significa esasperare l’incommensurabile nella rappresentazione della vita umana”. (Corrado Stajano)

Appartati, discreti maestri di vita

Paola Baratto, Malgrado il vento. Racconti, Manni 2021 (pp. 80, euro 12)

Sono tornati, gli appartati, discreti maestri di vita che popolano i racconti di Paola Baratto: dopo il romanzo (Lascio che l’ombra, segnalato in questi Appunti il primo settembre 2019), Malgrado il vento riprende le storie raccolte nel 2014 in Giardini d’inverno e due anni dopo in Tra nevi ingenue. Un dato di continuità da subito evidente è la brevità dei racconti, un tratto che ne è sostanza, non rispondendo tanto a una scelta stilistica, quanto a un impegno preciso, quello di mirare all’essenziale e di questo dire, senza farsi distrarre, senza distrarre il lettore. Il succo della storia è già lì, sin dalle prima righe, e così il suo protagonista. Non ci viene chiesto di arrivarci attraverso trame complicate che mettono in campo schiere di personaggi. Ciascuna delle storie che ci vengono proposte potrebbe costituire il nocciolo di un racconto lungo, se non addirittura di un romanzo – anche perché, sia pure in pochi tratti, spesso si dà conto del passato in cui è maturata la fisionomia del personaggio –, ma una scelta del genere tradirebbe il senso che l’autrice sembra assegnare alla scrittura: dire ciò che davvero conta, appunto, senza confonderlo in un intrico di fatti e discorsi come a imitare la vita. La buona scrittura, la scrittura vera, quella che giustifica il lavoro dello scrivere e assicura il piacere del leggere, quella che dà senso ad entrambe le attività, opera una distillazione della vita, non ne persegue la mimesi. Ha bisogno della vita, la letteratura, se ne alimenta, ma è altro. Lo leggiamo nelle prime pagine, in una premessa – Le stagioni degli altri – che rappresenta di fatto la dichiarazione di una poetica: “Non c’è letteratura nei racconti della gente”, quegli stessi racconti che pure vale la pena di ascoltare, di saper ascoltare – “un’inclinazione”, questa, che risulta essere ormai “una mercanzia rara”. Come il saper narrare, del resto.

Continua a leggere Appartati, discreti maestri di vita“Mattina dopo mattina, per cinquant’anni, mi sono trovato davanti alla pagina successiva indifeso…”

“Mattina dopo mattina, per cinquant’anni, mi sono trovato davanti alla pagina successiva indifeso e impreparato. Scrivere per me è stata una lotta per la sopravvivenza. A salvarmi la vita è stata l’ostinazione, non il talento. Ho avuto la fortuna di non essere interessato alla felicità e di non provare alcuna compassione per me stesso. Tuttavia, perché mi sia dovuto imbarcare in una tale impresa non so proprio dirlo. Forse scrivere mi ha protetto da minacce ancora più terribili”. (Philip Roth)

L’imperativo genealogico

Elisabetta Abignente, Rami nel tempo. Memorie di famiglia e romanzo contemporaneo, Donzelli 2021

“Quel che possiamo fare per coloro che ci hanno preceduto è ricordarne i nomi e raccontarne le vite”. Ma non si tratta solo di loro. Quelli che scrivono della propria famiglia lo fanno “per capire sé stessi attraverso uno studio anatomico della cellula della società che li ha generati” – “nella consapevolezza che una personalità si forma in continuità e in opposizione a chi, sulla linea generativa la precede e la segue” – e insieme per “guardare alla storia collettiva di una comunità, di un paese, di un popolo”. Lontane dal ripiegamento intimistico, come dal narcisismo che si può annidare nella nostalgia, scrivendo “memorie di famiglia” autori fra loro diversi hanno messo al mondo romanzi intramontabili, componenti essenziali del nostro patrimonio culturale: da Lessico famigliare dei Natalia Ginzburg alla trilogia del Labirinto del mondo di Marguerite Yourcenar, dai Buddenbrook di Thomas Mann a Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, da Gli anni di Annie Ernaux fino al recente, possiamo aggiungere, “ritratto di una famiglia esperta in autodistruzione” in cui consiste – secondo la definizione dell’autore stesso – Il libro delle case di Andrea Bajani (ne parliamo qui). Romanzi diversi, segnati da una mix a proporzione variabile fra testimonianza fedele e libera finzionalità, a seconda che la storia riguardi i tempo recenti della famiglia, facendo quindi della memoria personale dell’autore la fonte principale, o risalga invece nel tempo di diverse generazioni come avviene nelle saghe, in cui chi scrive si fa storico e persino archivista e nel contempo non può che lasciare spazio alla propria immaginazione letteraria.

Continua a leggere L’imperativo genealogico“Chi non ha sentito qualcuno lamentarsi che oggi sono più quelli che scrivono che quelli che leggono, e che tutti vogliono essere scrittori?…”

“Chi non ha sentito qualcuno lamentarsi che oggi sono più quelli che scrivono che quelli che leggono, e che tutti vogliono essere scrittori? Ma non è forse un bisogno di storie, di narrazioni, quello che spinge molti a scriverne, parlando di sé o di altri che con loro, in qualche modo, hanno comunque a che fare? Non è, questo bisogno, un tentativo di far fronte a un vuoto, il vuoto di storie che un tempo assegnavano a ciascuno di noi un posto, o la speranza di un posto, nella Storia?”. (Francesco Ponti)

Per una parola “suscitatrice” di angoscia

Carla Benedetti, La letteratura ci salverà dall’estinzione, Einaudi 2021 (pp. 138, euro 12)

Dopo la lettura del pamphlet di Franzen e il suo invito a smetterla di fingere che sia possibile fermare la crisi climatica (ne parliamo qui), viene naturale assegnare un posto specifico a ogni lettura sull’argomento – su questo che non è un argomento fra gli altri – a seconda che ammetta ancora questa possibilità o la ritenga tramontata.

Il discorso di Benedetti pare ammetterla (“siamo ancora in tempo”, la “catastrofe terribile che si annuncia potrebbe ancora essere evitata se gli uomini mutassero il loro comportamento”), e tuttavia non suona affatto incline alla sottovalutazione del problema o a prospettarne una soluzione per via esclusivamente tecnologica. Un discorso connotato da una sua radicalità, nella sostanza: “non era mai successo prima d’ora che la violenza genocida si esercitasse sui viventi di domani. Questa è in assoluto la novità più disumana del nostro tempo, che rende ancor più atroce e intollerabile l’inerzia di oggi”. La nostra “capacità empatica” non sembra capace di “estendersi oltre i viventi di oggi, o non è abituata a farlo”. Forse perché “il nostro cervello (…) è programmato per reagire solo a minacce immediate, oppure legate ad azioni immorali” ma, appunto, non riusciamo a inquadrare facilmente nell’uno o nell’altro di questi campi le minacce ambientali. Le frequenti denunce, ricche di dati e al momento in cui le leggiamo impressionanti, non sedimentano un atteggiamento che duri e soprattutto si traduca in atti concreti. È il credere ma continuare ad agire, a vivere, come non si credesse: è questo che avviene e l’abbiamo letto ormai più di una volta, ma neanche questa consapevolezza pare in grado di determinare conseguenze tangibili. Perché? Perché sono le strutture stesse del nostro modo di pensare a mantenerci in questa bolla di oggettiva indifferenza e, come leggiamo nell’esergo del libro, “non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo”. La frase, attribuita ad Einstein, è alla base di prese di posizione che vanno dal fisico Rovelli (secondo il quale occorre “ripensare la grammatica della nostra comprensione del mondo”) all’antropologo e filosofo Latour, che ci ricorda che “la terra è un pianeta vivente”, e dunque reagisce alle perturbazioni finché può, avendo, come ogni vivente, dei limiti.

Continua a leggere Per una parola “suscitatrice” di angoscia