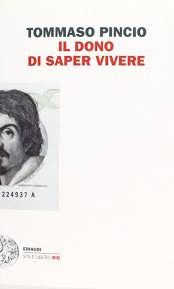

Federico Pennestrì, Eppur si muore. Vivere di più o vivere meglio?, Mursia 2019 (pp. 148, euro 14)

Un filosofo che parla ai medici, ma che i medici – e i loro pazienti – li conosce bene: è un punto di vista privilegiato quello da cui l’autore guarda alla cura della salute nel mondo contemporaneo. “Vivere costantemente a contatto con la medicina senza praticarla in prima persona – dichiara infatti – mi permette di conoscerla e valutarla con obiettività, cercando fuori le soluzioni che essa non può trovare al proprio interno”, e tenendo sempre presente un presupposto di fondo: “la medicina è qualcosa di più delle conoscenze e delle tecniche che la sottendono”.

Presupposto di cui i pazienti sembrano consapevoli quando lamentano il ridursi del numero dei “medici che ci conoscono di persona”, di quei medici di famiglia – dei quali un politico di primo piano ha recentemente decretato l’inevitabile, se non auspicabile, scomparsa – che non hanno dimenticato quel che Ippocrate sosteneva, ossia che “per effettuare una diagnosi è più utile conoscere il paziente che la sua malattia”, ma non per questo si collocano in contrapposizione polemica con i colleghi specialisti, essendo “il medico di famiglia il miglior portinaio possibile (gatekeeper) per aprire le porte degli edifici della specializzazione”. Edifici nei quali tuttavia i medici appaiono spesso – agli occhi dei pazienti – inaccessibili, a livello sia comunicativo, sia logistico, sia economico”.

E i medici? Anche loro frustrati: dall’insufficienza delle risorse, dai ritmi lavorativi – e dalla collocazione professionale, possiamo aggiungere, che nelle cliniche private ne fanno, come in molti altri settori, partite Iva per alcuni aspetti fra loro in competizione? –, ma anche dall’intolleranza di pazienti “pretenziosi e aggressivi”, “pronti a denunciare il medico”, “informatissimi sui propri diritti e disinformatissimi sui propri doveri”, pazienti che – in un clima di generale sottovalutazione, se non di disprezzo, delle competenze – “pretendono di conoscere la materia meglio di chi la esercita”.

Senonché, su questo come a proposito di altri nodi cruciali, l’autore sa esercitare il suo sguardo esterno, obiettivo: “Il disagio del medico – precisa – e quello del paziente non sono espressione di due realtà che configgono, ma sono due aspetti dello stesso disagio.” Perché occorre comprendere come la medicina “sia nata ed evolva attraverso lo scambio reciproco con la stessa cultura in cui si radica”, e quando questa cultura esalta, anziché problematizzare, un tratto – probabilmente ineliminabile – dell’animo umano consistente nel rifiuto del limite, della fine, della morte, accade che si chieda alla medicina quel che non può dare e che la medicina per parte sua si faccia “soluzione, seduzione, promessa e illusione”. Ecco allora che nonostante gli indubbi – e qui ricorrentemente e documentatamente richiamati – progressi della medicina, i malati aumentano.

Com’è possibile? Per diverse ragioni: in primo luogo perché “nuove malattie – croniche, soprattutto – si sono affermate per il solo fatto che viviamo di più”, in secondo per via della medicalizzazione di stati come l’infelicità e la tristezza – e la vecchiaia stessa? – senza dimenticare la tendenza crescente a un consumismo di nuovo stampo, quello di “prestazioni diagnostiche, farmacologiche e di controllo”.

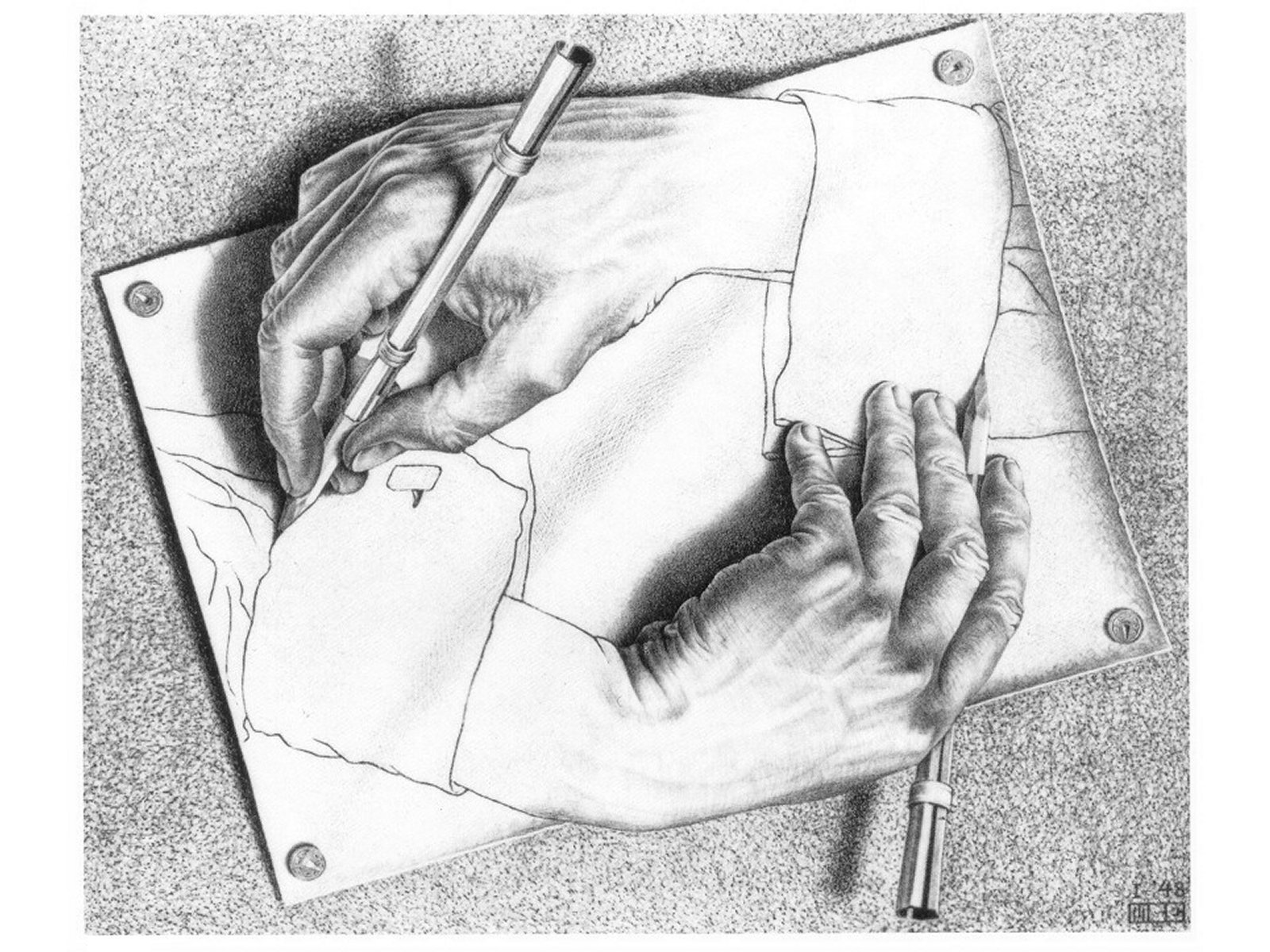

Delineato così il quadro, non corre il rischio di suonare moraleggiante la domanda di fondo: “Ha senso posticipare la morte al prezzo di aumentare gli anni in cui ci sentiamo sotto tiro?” Ha senso negare la verità sostanziale che il titolo evidenzia richiamando l’affermazione attribuita a Galileo, “simbolo della resistenza della scienza contro la superstizione”?

Passando attraverso approfondimenti essenziali (medicina e follia, ruolo esercitato dalle condizioni economiche e dalle disuguaglianze, fenomeni come la “resistenza vaccinale”), si giunge alle conclusioni. È un cambio culturale quello che appare indispensabile: più della ricerca della soluzione “per morire dopo”, è quella “per vivere meglio prima” che occorre mettere in primo piano, e conseguentemente aver di mira “un utilizzo appropriato della medicina, rivolto non alla negazione ostinata della morte fisica, ma ad agire per preservare il più possibile” il senso, e la qualità, della vita. E quando la vecchiaia arriva, non può essere solo la famiglia a provvedere. Occorrono “politiche di presa in carico organiche, personalizzate, multidisciplinari e continuative, a prevenire la situazione in cui “l’anziano è tecnicamente assistito ma moralmente parcheggiato”. Politiche che non renderanno comunque mai superflua la necessità che il sistema sanitario si ponga delle priorità, stabilendo “chi curare, che cosa curare e fino a che punto”. Necessità che trova il suo corrispettivo in quella, pure inderogabile, di “educare non solo alla salute”, ma anche “al consumo di prestazioni sanitarie”.