Natan Feltrin-Federica Lovato, Umani, prede e predatori, Graphe.it edizioni 2018

Daniele Palmieri-Nicola Zengiato, Il mondo dell’animalità: dalla biologia alla metafisica, Graphe.it edizioni 2018

Ci sono ambiti di discorso che chiedono un pensiero radicale, che esigono di essere prodotti e animati da un pensiero critico alieno da prudenze e distinguo. Quello attinente al rapporto che intercorre tra noi e gli animali, e più in generale all’ecologia e alla crisi dell’ambiente, è uno di questi. E quello quelloquellquellad un’”ecologia filosoficamente intesa” – di cui i primi due volumi della collana “Semi per il futuro” offrono prove illuminanti – appare allora un passaggio obbligato. Non si tratta tanto di ripercorre la storia del pensiero filosofico per rintracciarvi assonanze significative e ascendenti autorevoli – un approccio per altro ineludibile, lo dimostrano studi come Filosofia della crisi ecologica, di Vittorio Hösle (Einaudi 1992) –, quanto di confrontarsi con espressioni disinvoltamente adottate dal linguaggio giornalistico e con concezioni che, come quella antropocentrica, nonostante siano state da tempo sottoposte a critiche circostanziate, risultano nei fatti largamente egemoni.

“Antropocene” è una di quelle espressioni, e non a caso Natan Feltrin si concentra su di essa, depurandola, in primo luogo, di ogni possibile ambiguità: se alla collisone della Terra con un asteroide è generalmente fatta risalire l’estinzione di più del settanta per cento delle specie, sessantacinque milioni di anni fa, oggi, “i Sapiens, e in particolar modo i più ricchi e oltracotanti tra essi, incarnano il micidiale asteroide”, e occorre dunque mettere a fuoco il senso profondo del termine, e correggerlo: l’era “in cui il pianeta esisterà quasi esclusivamente grazie noi e per noi” merita piuttosto di essere definita “Eremocene, l’Era della Solitudine”. Della solitudine di uomini che avranno totalmente sottomesso il wilderness.

Ne deriva la necessità di andare “oltre gli ideali di preservazione e conservazione” imboccando una strada inedita: quella del rewilding, “un processo antropologico in cui Homo sapiens riscopre il suo essere Animale co-partecipe e co-responsabile del proprio ambiente. Un percorso, dunque, di liberazione. Liberazione dell’animale uomo dalle catene che si è autoimposto nel momento in cui domesticando il mondo domesticava, in prima istanza, se stesso”. Vittima del proprio “orgoglio di specie”; in realtà, mai davvero emancipato dalla paura atavica della natura, dell’alterità animale, una paura, e un odio vendicativo, maturati quando gli uomini, lungi dall’essere “predatori alfa” erano al tempo stesso prede e predatori. Uscire finalmente da questo non detto, sotterraneo e pure potente nel forgiare i comportamenti – quello alimentare innanzitutto – è condizione imprescindibile per non “sprofondare nel nichilismo di cui la civiltà globale non è che la maschera”, per segnare una discontinuità netta nel “processo d’estraneazione del genere umano dalla natura”, come sottolinea Federica Lovato a conclusione del suo breve densissimo saggio sulla storia della caccia “Dalla predazione dell’animale alla distruzione dell’ecosistema”: un processo sfociato in “un vero e proprio antagonismo”, dal momento che “l’uomo, oggi, sembra aver assunto che lo sviluppo sociale possa avvenire solo a spese dello sviluppo naturale”.

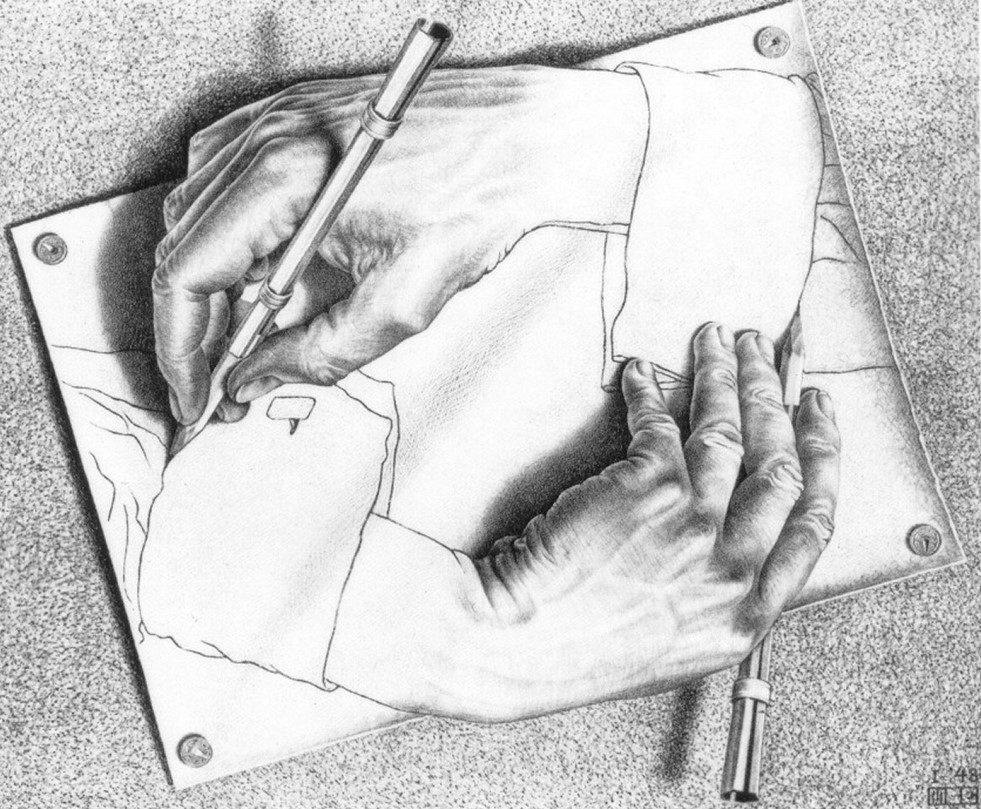

Mettere in luce un termine come Antropocene porta inevitabilmente all’esame di concezioni radicate, come si diceva: l’antropocentrismo, da questo punto di vista, merita di essere indagato – avendo presente l’insegnamento decisivo di Jacob von Uexküll, sul quale offre un utile contributo Daniele Palmieri – a partire dai due dogmi che sembrano renderlo inattaccabile, ritenendosi impossibile uscirne, obiettivo del resto velleitario in quanto ispirato e conformato comunque entro un quadro di riferimento ineludibilmente antropocentrico. Non si tratta di aggiungere alle molte formulate nuove perorazioni avverse all’antropocentrismo. Occorre invece – spiega Nicola Zengiaro – riuscire ad assumere che “lo stesso mondo – di cui ci pretendiamo più o meno implicitamente al centro – è vissuto da esseri aventi schemi concettuali propri e perciò differenti punti di vista che determinano diverse realtà”: è “attraverso la comparazione percettiva (che) usciamo dal primo dogma”, così come ci liberiano del secondo passando “da strumenti differenti da quelli che comunemente sono accettati come distintivi e specifici di Homo sapiens”, ossia “il ragionamento logico e il linguaggio”. Il discorso va seguito nel suo dipanarsi serrato, e in certi punti senz’altro impegnativo, per arrivare comunque a un’immagine risolutiva – e non estranea all’esperienza di molti – a cui proposito Zengiaro richiama Filosofia dell’animalità di Felice Cimatti: “«Accettare di farsi guardare dall’animale significa aprire la porta a questa molteplicità di viventi”». E’ questo il vero movimento che dev’essere attuato dall’essere umano per uscire dall’antropocentrismo. Significa aprirsi all’evento dell’incontro tra il proprio corpo e l’alterità”, alla possibilità di “comprendere noi stessi attraverso la sensazione di essere guardati dal mondo.”

Lo diceva anche John Berger, quando si chiedeva Perché guardiamo gli animali (Il Saggiatore 2016): “l’uomo diventa consapevole di se stesso nel ricambiare lo sguardo degli animali”, somiglianza e diversità convivono nell’attimo in cui vive, sospesa, questa muta reciprocità. Si tratta di accettarla, di non sfuggirla, e allora si comprenderà che “l’animale ha segreti che, a differenza dei segreti delle caverne, delle montagne, dei mari, si rivolgono specificamente all’uomo”.