“Poche parole possono esprimere più che interi tomi. Ovviamente è necessario il talento per saper comunicare efficacemente e compiutamente nel breve”. (Amy Hempel)

Carlo Simoni

Un racconto epico

Sara Loffredi, Fronte di scavo, Einaudi 2020 (pp. 154, euro 17,50)

Ci sono la montagna, e il camminare in montagna, in questo romanzo, e anche il rapporto con il padre: abbastanza per avvertire, a tratti, un’assonanza con le otto montagne di Cognetti. Ma qui la montagna è l’avversario contro cui si lotta, “una lotta ad armi pari”: “Lei ci allagava, minacciando di rovinare sulle nostre teste per seppellirci tutti”, ma “sapevo che alla fine ce l’avremmo fatta”. A parlare è il protagonista, Ettore, un giovane ingegnere impegnato alla grande opera, il traforo del Monte Bianco, nel 1961. “Questa è una storia vera – avverte l’autrice nella Nota finale – e insieme non lo è”. Ci sono personaggi storici e riferimenti documentati “alle modalità di scavo e all’avanzamento dei lavori”, al pericolo dei crolli e degli allagamenti, agli incidenti e alle otto morti che l’impresa costò, ma anche figure che sono frutto dell’immaginazione e portano nella vicenda le loro storie, segnate da dolori antichi e rimorsi indelebili, o impersonano la saggezza della cultura della montagna. come nel caso del malgaro guaritore capace di curare le sofferenze del corpo e di comprendere quelle dell’anima. Ci sono l’amore, l’amicizia, la stima reciproca che solo il lavoro fatto bene, insieme, sa far nascere, ma soprattutto Lei, la montagna, perturbante prima, e poi finalmente amica: “C’era troppa neve per andare a camminare, eppure ogni sera mi allontanavo qualche centinaio di metri dal cantiere per ritrovarmi faccia a faccia con le cime, invaso dalla loro presenza. La voce della Regina Bianca aveva smesso di farmi paura”.

Il fronte di scavo evocato nel titolo non è solo la parete di roccia con la quale il lavoro dei minatori si deve misurare, è anche un’insuperabile barriera interiore, che si manifesta nel sentimento radicato di una propria sostanziale “inadeguatezza”, nelle “scorie” che si sono accumulate e continuano a ingombrare la mente. Ed è proprio su questo fronte che il protagonista – accettando di vivere in pienezza la dimensione collettiva del lavoro, quella contraddittoria di un amore impossibile, e fin l’esperienza inattesa di un rapporto paterno con un bambino che non è suo figlio – riuscirà finalmente a sciogliere quel nodo che si portava dentro: “Ero dentro un vortice e non mi facevo domande. Il sonno mi aggrediva a tratti, ero esausto ma per la prima volta in vita mia completamente presente a me stesso”.

La “storia che volevo raccontare – conclude la scrittrice – (era) quella di uno scavo nel ventre della montagna e nell’animo di Ettore”. Riservandoci, alla fine della sua Nota, una notizia illuminante che risale agli anni dell’infanzia passati in Val d’Aosta: “Mio padre ha lavorato al tunnel, negli anni Settanta: un alpinista che amava la sua montagna si è trovato a contatto con il varco che la attraversava. Quello sguardo è anche il mio.”

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Sono arrivato alla conclusione che…”

“Sono arrivato alla conclusione che non riesco a scrivere senza offendere qualcuno”. (James Joyce)

Per non dimenticare i giorni del coronavirus

Paolo Giordano, Nel contagio, Einaudi 2020 (pp. 63, euro 10)

Massimo Tedeschi, Il grande flagello. Covid-19 a Bergamo e Brescia, Scholé – Editrice Morcelliana 2020 (pp. 328, euro 19,90)

Perché leggere oggi il piccolo libro di Giordano, perché scegliere, fra i molti nel frattempo usciti, proprio il più vecchio? Eh sì, è uscito solo quattro mesi fa, a marzo, ma era il marzo del nuovo tempo inaugurato dal contagio, e proprio qui sta una buona ragione per leggerlo, se non lo si è già fatto: perché ha preceduto la serie di instant book che ci ha inondato, rivelandosi spesso semplici aggiornamenti di libri usciti prima o che erano lì lì per uscire (e allora aggiungi “covid” nel sottotitolo e magari un ultimo improvvisato capitolo e il gioco è fatto). No, quello di Giordano registra davvero reazioni e ragionamenti in tempo reale: di fronte al primo diffondersi del virus (“Sars-Cov-2” o per brevità “Cov-2”, non “Covid-19”, che è la malattia) l’impressione è quella di una “sospensione dalla quotidianità”, di un “vuoto” che l’autore – come altri, chi c’è riuscito almeno – decide di colmare scrivendo, “per tenere a bada i presagi, e per trovare un modo migliore di pensare tutto questo”. Il che, per lui, significa occuparsi del lato matematico della faccenda, oggi come al tempo della scuola, perché “molto prima della scrittura, la matematica era il mio trucco per tenere a freno l’angoscia”. E difatti, prima che un romanziere, è un fisico, Giordano. Non un virologo o un epidemiologo o un infettivologo come quelli che abbiano ascoltato ogni giorno. Dunque il suo è un punto di vista diverso, e anche questa è una ragione per leggerlo. È lui stesso a sottolinearlo: “la matematica non è davvero la scienza dei numeri, è la scienza delle relazioni”, e “il contagio è un’infezione della nostra rete di relazioni”.

Attenzione però: quello che ci viene proposto è un discorso scientifico, con il suo apparato di concetti e il suo lessico, ma Giordano è uno scrittore, e dunque ci sa comunicare anche speranze e timori. Timori soprattutto, che purtroppo possiamo già veder confermati: “non voglio perdere ciò che l’epidemia ci sta svelando di noi stessi. Superata la paura, ogni consapevolezza volatile svanirà in un istante – succede sempre così con le malattie”. La paura: non tanto quella di ammalarsi, precisa l’autore, quanto quella “di scoprire che l’impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho paura dell’azzeramento, ma anche del suo contrario: che la paura passi senza lasciarsi dietro un cambiamento”.

Facile profeta, si dirà, passando oltre. Oppure ci si potrà fermare, meditare su sentimenti e presagi tanto precoci e confrontarli con quelli venuti dopo, e che non abbiamo ancora smesso di sperimentare: “se non abbiamo anticorpi contro Cov-2, ne abbiamo contro tutto ciò che ci sconcerta. Vogliamo sempre conoscere le date di inizio e di scadenza delle cose. Siamo abituati a imporre il nostro tempo alla natura, non viceversa. Quindi esigo che il contagio finisca fra una settimana, che si torni alla normalità. Lo esigo sperandolo”.

Ma andiamo più in là: speriamo, certo, speriamo che il timore di una seconda ondata sia contraddetto dai fatti. Non dimentichiamo però che la pandemia non è (stata?) “un accidente casuale né un flagello”. Non un fatto inedito e irripetibile: “è già accaduto e accadrà ancora”. Perché “i virus sono fra i tanti profughi della distruzione ambientale (…) non sono tanto i nuovi microbi a cercarci, ma noi stanare loro. (…) Il contagio è un sintomo. L’infezione è nell’ecologia”.

Difficile, o quantomeno riduttivo, definirlo un instant book – per quanto “costruito con la tempistica del giornale quotidiano”, come l’autore stesso premette –, perché questo libro è una cronaca dettagliata e documentatissima che diventa pagina dopo pagina storia, dando corpo a un bilancio ponderato, a una riflessione coinvolgente. “È la prima accurata, documentata, ricerca sulla pandemia di questo annus horribilis e indimenticabile”, ha scritto Tino Bino nelle pagine bresciane del Corriere della Sera lo scorso 18 giugno.

E dunque, dalle intuizioni di Giordano alle constatazioni di Tedeschi su questa “vicenda tragica e corale”, al suo riuscito tentativo di “mettere ordine al fiume di notizie che ci ha investito, a volte sovrastato, spesso frastornato dalle settimane iniziali dell’epidemia e fino al 4 maggio”. Questo il periodo esaminato; lo spazio è quello che include le due provincie da subito e con più violenza colpite, Bergamo e Brescia, terreno di straordinarie manifestazioni di “tenuta e coraggio” ma anche di “errori strategici e lacune organizzative, limiti strutturali e scelte sbagliate” che “richiedono – e qui il resoconto si fa proiezione sul futuro immediato che ci attende – risposte approfondite, dettagliate, coraggiose, sempre meglio documentate”.

“Memoriale” si intitola la prima parte, che si propone – per usare le parole del Camus della Peste, citato in esergo – di “dire semplicemente quel che si impara in mezzo ai flagelli”: inutile cercar di rendere la forza con cui si propongono le situazioni richiamate; le testimonianze raccolte – a partire da quella di un medico rianimatore –; la rapida successione delle notizie (documentata anche nel Diario proposto nella terza parte) e la mole imponente dei dati messi a confronto e che non restano mai numeri ma lasciano trasparire la realtà umana cui si riferiscono, quella della “generazione bruciata” degli anziani innanzitutto; i riferimenti a una dimensione, provinciale ma non periferica, in grado – nel caso delle due città lombarde su sui ci concentra l’analisi – di offrire “al mondo il racconto di cosa può rappresentare l’epidemia in terre moderne, dinamiche, tecnologicamente attrezzate, produttivamente all’avanguardia”; le immagini incancellabili che le parole evocano, dagli sguardi muti fra malati e medici ai camion militari carichi di bare il 18 marzo a Bergamo.

L’evocazione cede tuttavia il passo alla considerazione obiettiva, in un’alternanza che avvince e non cessa di alimentare l’attenzione: “cuore del cuore produttivo d’Italia e d’Europa”, Brescia e Bergamo rivelano anche criticità nodali, la qualità dell’aria in primo luogo. Sicché gli studi sulla correlazione fra epidemia e inquinamento atmosferico” sono “molti e controversi” fin dalle prime settimane: è anche questo, il libro di Tedeschi, una mappa, cronologicamente organizzata, dei discorsi che si sono susseguiti e degli argomenti via via balzati all’ordine del giorno a nutrire speranze e timori fin dentro le nostre case, nelle parole che ci siamo scambiati giorno dopo giorno, nelle telefonate, nei messaggi. Uno strumento, quindi, per far memoria di un tempo sospeso, di una durata che sembra eccedere il suo effettivo arco temporale, che ci appare già lontana e allo stesso tempo non ha abbandonato la nostra mente, il nostro umore, gli strati più profondi del nostro immaginario. Uno strumento che sa rispondere alla necessità da più parti avvertita di non dimenticare e al di là delle intenzioni rimuovere quanto accaduto: “Impossibile non pensare a come ricordarlo – scriveva del resto, già alla fine di aprile sul suo giornale, lo stesso Tedeschi – con un segno pubblico, solido ed eloquente”. Come il suo libro, appunto, espressione di una sensibilità individuale, di una capacità affinata nel lavoro di giornalista, di un impegno civile che non tralascia di individuare “il punto di domanda più sostanzioso, più radicale” nelle “sorti del Sistema Sanitario Nazionale e di quello lombardo in particolare”, allargando tuttavia lo sguardo a render conto anche di altri privilegiati punti di vista con le interviste, raccolte nella seconda parte, oltre che ai sindaci e ai vescovi delle due città, anche al medico, all’infermiere, all’infettivologo.

Nulla di meglio delle parole dello stesso autore per sintetizzare, in conclusione, il senso del suo lavoro:

“Dopo in evento così enorme l’esercizio del ricordo non può venir meno.

A ciò si vorrebbe contribuisse questo libro.

Questo diario.

Questo memoriale”.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

Il lavoro feriale e collettivo di essere uomini

Carlo Ossola, Trattato delle piccole virtù. Breviario di civiltà, Marsilio 2019 (pp. 120, euro 15)

“Dodici stazioni per divenire un po’ più uomini”. Così l’autore definisce, nella premessa, le “piccole virtù” cui gli uomini della sua generazione – quella dei nati nell’immediato secondo dopoguerra – venivano ancora educati. Prima che arrivassero “l’intemperanza e l’imprudenza del Sessantotto che trasferì all’energia del collettivo quello che al singolo restava troppo arduo da conseguire”. Questo versante della mentalità di quegli anni – a volte ammesso anche da chi ha continuato a ravvisarvi una decisiva carica di rinnovamento – venivano comunque dopo la pervasiva “tecnicizzazione” di ogni ambito della vita che aveva reso “brutali e precise” le movenze quotidiane, eliminando “dai gesti ogni esitazione, ogni prudenza, ogni garbo”: lo rilevava già Adorno, nel suoi Minima moralia, tradotto in Italia alla fine degli anni Cinquanta.

Non sono la buona educazione o il galateo che l’autore rimpiange, ma un ben più sottile e pervasivo atteggiamento quotidiano, fatto di “discrezione del non apparire”, di capacità di ascoltare, di “contegno pieno di riguardo” per gli altri. Tutto il contrario della “competizione, emulazione, valutazione comparativa” che “ci privano della prima tornitura, quella del sé”, allenandoci invece “alla vanità dell’orgoglio”. Eppure, si erano susseguiti nei secoli i “Maestri delle piccole virtù”: da Castiglione e Guicciardini a quel meno noto Giovan Battista Roberti da Bassano del quale si riporta in appendice il settecentesco Trattatello sulle virtù piccole. Sino a giungere alla Ginzburg e alle sue undici brevi prose della raccolta titolata, appunto, Le piccole virtù: “Virtù comuni – chiosa l’autore – che occorre esercitare ogni giorno nella fatica dell’essere in società, che non sono piccole se non perché come tali sono percepite, ma che richiedono un costante esercizio di sé, una vigile coscienza del limite, proprio e altrui”. Modi d’essere e di fare essenziali “nel lavoro, feriale e collettivo, di essere uomini”.

Si passano così in rassegna – in un rimando continuo ad autori di ogni epoca – queste dodici “impercettibili” e ordinarie virtù, partendo sempre però da un preciso quesito, da una breve riflessione o da un episodio vissuto. Uno per tutti, ad aprire il discorsetto sull’“affabilità”: “Il volo Air France è pieno; solita coda nel corridoio di cabina: arrivo al mio posto in fondo ma è occupato da una hostess, elegante e impassibile: Madame, quello sarebbe il mio posto!; Monsieur, per questo stavo ad attenderla! Come l’affabilità moderi con garbo una vana impazienza”.

Affabilità, dunque: una virtù esercitabile persino nei confronti dell’avversario. Lontanissima, inutile dirlo, dal “rottamare” come dall’“asfaltare”.

“Jean Cocteau definiva tutti i suoi romanzi ‘poesie di romanzo’. Questa espressione…”

“Jean Cocteau definiva tutti i suoi romanzi ‘poesie di romanzo’. Questa espressione mi è sempre piaciuta e distinguevo tra gli scrittori coloro che sono ‘poeti’ del romanzo e coloro che non lo sono (…). Essere poeta del romanzo significa concentrarsi ostinatamente sull’essenziale (esistenzialmente essenziale) ed eliminare il resto”. (Milan Kundera)

“Prima di cominciare ho letto molto. All’inizio volevo aggiungere qualcosa di mio…”

“Prima di cominciare ho letto molto. All’inizio volevo aggiungere qualcosa di mio a tutte queste letture. Poi ho voluto trovare storie, personaggi. Da un certo punto in poi la scrittura è scaturita invece da frasi che hanno bussato alla finestra. È un rumore di sottofondo che tento di catturare”. (Jean-Marie Gustave Le Clézio)

Una storia di ordinaria cattiveria familiare

Junichirō Tanizaki, La gatta, Shozo e le due donne, Neri Pozza 2020 (pp. 128, euro 17)

Lui, anche se ormai adulto, è soggetto alla madre, e del resto è fatto così: si adegua a quello che gli altri decidono per lui. La madre, preoccupata della pigrizia e della mancanza di iniziativa del figlio, si dà da fare perché lui scacci la moglie e si metta con un’altra, dotata di una buona dote e dunque in grado di assicurargli un futuro quando lei non ci sarà più.

Non ci sono cuori spezzati in questa storia di ordinaria cattiveria familiare. In gioco non ci sono l’amore e il dolore dell’abbandono, ma l’orgoglio e l’umiliazione. La prima moglie non accetta di esser stata scartata come una cosa e vuole rivalersi riprendendosi il marito; l’altra donna sorveglia come una carceriera l’uomo con cui si è messa perché non sopporterebbe l’offesa di vederlo tornare dalla prima.

Una comune storia borghese.

Non fosse che sulla scena agisce – o meglio: osserva in silenzio, senza giudicare si direbbe – un altro personaggio: una gatta. C’è lei al centro del triangolo: amata dall’uomo e mal tollerata o addirittura odiata dalle donne, che ne sono o ne sono state gelose.

Questo è un romanzo che soprattutto chi vive con un gatto saprà apprezzare.

Tanizaki aveva di sicuro questa esperienza. Non avrebbe altrimenti saputo scrivere pagine come quelle dedicate alla relazione che si instaura fra l’animale e il suo padrone, che osservando la sua gatta camminare col capo chino, smagrita dall’età ormai avanzata, sente di “avere sotto gli occhi una lezione sulla fugacità della vita” e non sa confrontare il dolore che proverebbe nel caso lei morisse con quello che gli provocherebbe la scomparsa di una persona vicina. Ma anche la moglie – che non aveva amato l’animale e, una volta scacciata dal marito, l’aveva rivoluto con sé solo allo scopo di indurre l’uomo a tornare da lei – sente ad un certo punto di saper “comprendere con chiarezza i pensieri della gatta dallo sguardo triste, vecchia e silenziosa” e “di tanto in tanto avvicina la bocca all’orecchio della gatta e le sussurra: Non sapevo che tu fossi tanto più ricca di me di sentimenti umani”.

Sarà sempre lei, la gatta, a guardare con saggia indifferenza il precipitare della situazione.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Uno scrittore non è mai in vacanza. Per uno scrittore, la vita consiste…”

“Uno scrittore non è mai in vacanza. Per uno scrittore, la vita consiste o nello scrivere o nel pensare a scrivere”. (Eugène Ionesco)

Il disordine delle vite

Sandro Campani, I passi nel bosco, Einaudi 2020 (pp. 248, euro 19,50)

Siamo ancora là, nell’Appennino tosco-emiliano, come nel romanzo che avevamo letto quasi tre anni fa (Il giro del miele, Einaudi 2017, in queste note il 16 luglio di quell’anno): anche in questi Passi nel bosco troviamo una storia di famiglie, di amori e disamori, speranze e fallimenti, di destini che si credeva di aver scongiurato e invece negli anni l’hanno avuta vinta; vite che avrebbero potuto essere diverse, e non si sa cessare di interrogare per sapere perché sono andate come sono andate. E intorno il bosco, che circonda il mondo degli uomini e custodisce i loro segreti, sempre altro da loro anche se a loro soggetto. Anche se i tempi sono i nostri infatti, e si vive soprattutto di turismo e c’è chi sta recuperando uno dei tanti borghi disabitati da allestire ad “albergo diffuso” per accogliere i cittadini votati a velleitari ritorni alla natura, – di fare il periodico taglio del bosco si tratta, ed è questa operazione che ha riunito i diversi personaggi, modulati entro una gamma che si dispone fra un estremo e l’altro, e va dal vincente – si fa per dire – Luchino al perdente Daniele.

L’autore è uno di quelli che in Appennino è nato e continua a vivere, sia pure essendo passato dall’originaria montagna modenese a quella reggiana. Il bosco lo conosce bene: “I faggi sono quel che ti protegge dagli spiriti maligni: lo capisci già dalla corteccia, liscia, di quel grigio pieno d’occhi”. Così come da una lunga consuetudine nasce il personaggio attorno al quale in diverso modo gravitano tutti gli altri: Luchino, che prima di comparire in questo romanzo è stato protagonista di una canzone, E dove andrai, Luchino, perché Campani è anche cantante e chitarrista e scrive musica e testo di molte delle canzoni della sua band, gli Ismael. E i temi sono quelli: l’abbandono di una montagna che non si lascia abbandonare facilmente, che resta dentro.

Luchino era, nelle parole della canzone, quello che se ne va – “con la moto di tuo padre, dove noi non abbiamo il coraggio” – e qui, nel romanzo, che a un certo punto cita letteralmente il testo della canzone, è quello che torna e come sempre quando riappare scompiglia la vita della piccola comunità: “Arriva come il sole, come quelli a cui non importa niente. Per questo ce l’hanno con lui; eppure lo cercano al bar, quando torna, non possono ancora farne a meno, appesi a lui come all’unica vita che sarebbe valsa la pena di vivere”. Perché lui è uno che cade sempre in piedi, che gli altri amano, o odiano, o comunque invidiano. Un beniamino della vita, anche se in versione vagamente maudit: lui è “il filibustiere (che) arriva e incanta, i bimbi lo attorniano, i gatti lo seguono, tutto gli è sempre perdonato”. Anche da Daniele, il più fedele dei suoi seguaci: “Luchino era il furbo, Daniele l’entusiasta. Uno ha lanciato il sasso, l’altro non ha ritirato la mano”. E adesso Daniele – o Danielone, come lo chiamano, dopo che si è lasciato ingrassare a forza di birre, con il gusto di ostentare la propria bulimia disperata –, è uno sbandato, irascibile e aggressivo, dipendente dai soldi che chiede al padre, e al fratello. Tutto diverso da lui, Antonello: notaio come il padre Francesco, pragmatista e privo di scrupoli, “se lui ha deciso di fare una cosa, sicuramente c’è una strategia”, e “non potrà mai fare nulla di buono senza che gli venga attribuito un doppio fine”. Anche se in passato ha spesso garantito per il fratello, regolarmente licenziato da chi era stato persuaso ad assumerlo perché inaffidabile sul lavoro, ladro di portafogli dei compagni di lavoro, e dunque è Francesco, il padre, a cercar di farlo ragionare, a rincorrerlo, a cercarlo quando sparisce.

Ma i personaggi sono di più, e ciascuno – tutti tranne Luchino, significativamente – prende la scena a turno, raccontando i fatti dal suo punto di vista, come in uno spettacolo teatrale (di cui a inizio libro compare appunto il cartellone, ossia l’elenco dei nomi e dei ruoli).

Romanzo corale in cui le voci non si fondono in un coro, e le questioni del passato come le tensioni del presente restano in sospeso, filtrate da un linguaggio irto di espressioni e vocaboli ricalcati sul dialetto locale.

Inutile cercare una sia pur malinconica soluzione in questa storia: non è il taglio del bosco di Cassola, questo. Qui non è con il dolore di una perdita, con un lutto che si ha a che fare. È con il disordine delle vite.

Non c’è un senso da ritrovare in esistenze residuali, in bilico fra rimpianti e delusioni, rancori e rimorsi.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

Una non-fiction scritta da storici e filosofi

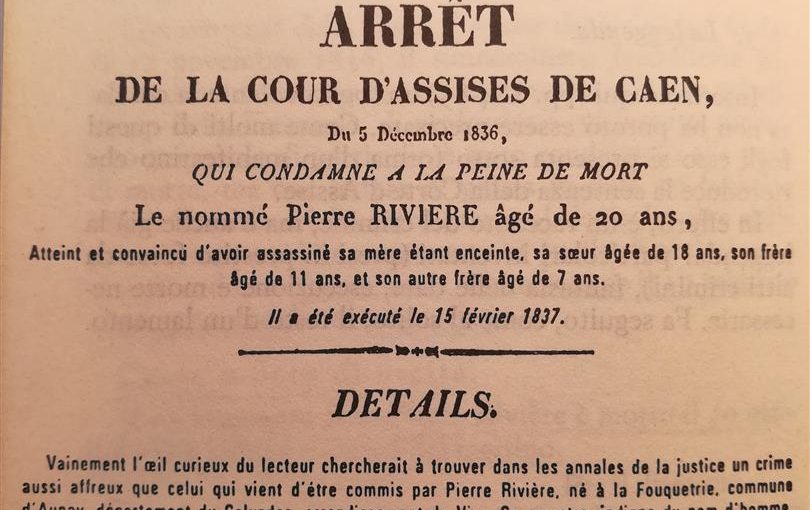

Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello… Un caso di parricidio nel XIX secolo, a cura di Michel Foucault, Einaudi 2020 (pp. 352, euro 24)

Nel 1976, quando per la prima volta Einaudi lo pubblicò, questo libro si collocava in un clima di critica della psichiatria e più in generale delle istituzioni totali: L’istituzione negata di Franco Basaglia era uscito nel ’68, e Basaglia era lettore attento di Foucault e delle sue ricerche sul “disciplinamento” imposto da carceri e manicomi, prima che da un potere diffuso, microfisico e biopolitico: la Storia della follia in età classica si è leggeva in Italia fin dal ’61 e Nascita della clinica dall’anno successivo.

La ricostruzione della vicenda del contadino bretone Pierre Rivière forniva dunque un concreto, inedito riferimento a un interesse che andava oltre l’ambito specialistico, ma suggeriva anche, soprattutto per chi viveva dalle nostre parti, la possibilità di stabilire analogie con un fatto accaduto una quindicina di anni prima: il “mostro di Tremosine” era una figura ancora viva nella memoria dei bresciani, colpiti dal gesto di quel Giuseppe Rossi, diciottenne gardesano che aveva ucciso padre, madre e sorella sparandogli a bruciapelo con una doppietta, un comune fucile da caccia. Un massacro suscitato da un motivo futile – il padre si era rifiutato di prestare 30mila lire al figlio che doveva ripianare un debito –, maturato comunque entro la rete dei rapporti familiari e in questo simile, dunque, a quello perpetrato dal ventenne francese a colpi di roncola.

Foucault e altri studiosi suoi collaboratori (che nel libro compaiono quali autori dei saggi della seconda parte), nel corso delle loro ricerche archivistiche tese a chiarire l’evoluzione dei rapporti fra psichiatria e giustizia penale, si erano imbattuti in un documento sorprendente: la Memoria scritta da un parricida nel 1836. Scritta su sollecitazione dei medici, che in questo modo ritenevano di poter stabilire il grado di salute mentale del soggetto e la sua eventuale simulazione di follia; accolta dai magistrati fra le prove in base alle quali formulare il giudizio; ampiamente citata dai fogli di informazione che all’epoca diedero ampio spazio al fatto: a fermare l’équipe per più di un anno sulla vicenda fu proprio “la bellezza della memoria di Rivière”, ammette Foucault in apertura. “Tutto è iniziato dalla nostra stupefazione” di fronte a un discorso, come quello del giovane capace appena di leggere e di scrivere, in grado di introdurre un sostanziale elemento di “disturbo” nella “battaglia di discorsi” che cercavano di stabilire se il suo era il “discorso d’un pazzo o d’un criminale”.

Il primo impulso, in chi legge, è di saltare dall’introduzione di Foucault direttamente a questa Memoria, tralasciando i documenti che la precedono. Ma non conviene, e la ragione sta nel loro montaggio: non tipologico, in base cioè alla loro natura – medica, giudiziaria, cronachistica – , ma cronologico. E dunque si legge innanzitutto del crimine, poi di quel che avviene tra il fatto e l’arresto, si passa quindi all’istruttoria per giungere alla commutazione della pena dall’esecuzione capitale al carcere a vita (cui metterà fine il suicidio del recluso). Quello che ne esce è qualcosa di simile a un romanzo, a una non-fiction si direbbe oggi (A sangue freddo di Truman Capote, riferimento obbligato di questo genere, era stato scritto solo una decina d’anni prima, a metà anni ’60): i verbali redatti quando i corpi sono ancora lì dove sono caduti sotto i colpi di Pierre si intrecciano al racconto dei testimoni, le relazioni del procuratore del re agli articoli di giornale, mentre l’interrogatorio dell’omicida e la sentenza istruttoria forniscono le coordinate per comprendere la Memoria, uno “scritto di circa cinquanta pagine – spiega l’Istruttoria – al quale Riviére aveva lavorato dal momento del suo ingresso nella prigione” ma, lo sapremo da lui stesso, concepito già prima dell’assassinio, in un rapporto stretto fra il discorso sull’atto e l’atto stesso. E a questo punto si arriva finalmente al testo cruciale, una ricostruzione puntigliosa e angosciante dei litigi familiari, del coinvolgimento in essi dei figli, delle vessazioni della moglie sul marito: è per riscattare quel buon uomo del padre dalla prepotenza e dalle offese della madre che Pierre decide di intervenire, nel modo che sappiamo. Uccidendo la colpevole, la madre, ma anche la sorella che stava dalla sua parte, e il fratellino. Perché anche quest’ultimo, cui il padre era tanto affezionato? Per apparire crudele ai suoi occhi, agli occhi del padre che così non avrebbe sofferto per la sorte del primogenito: una giustificazione che rivela per alcuni la follia dell’assassino, per altri la sua volontà di confondere le acque, tanto da fornire una testimonianza che sfugge alla logica di chi l’aveva sollecitata e di fatto “paralizza” la volontà del magistrato quanto quella del medico affermando l’autonomia dell’autore, del fatto e del testo insieme. Un’autonomia che rimanda ad altro che sta fuori degli ospedali e dei tribunali riallacciandosi alla protesta muta che atti per nulla isolati come quello di Riviére rivelano: una ribellione senza parole contro la povertà delle campagne, che la Rivoluzione dell’89 non aveva risolto, e il nuovo potere borghese ad essa seguito aveva acuito.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Scrivere romanzi è inseguire possibilità. Vedo i miei libri…”

“Scrivere romanzi è inseguire possibilità. Vedo i miei libri come un inseguimento di vite diverse. Viviamo tutti in una sorta di gabbia, la gabbia che presuppone il fatto di essere solo te stesso. Se sei uno scrittore di narrativa, puoi uscire ed essere qualcosa di diverso. È quello che faccio la maggior parte delle volte… Vivere i miei io alternativi”. (Murakami Haruki)

“Sta’ all’erta, vigila e suda, riscrivi anche cinque volte…”

“Sta’ all’erta, vigila e suda, riscrivi anche cinque volte il medesimo racconto, accorcialo”. (Anton Čecov)

La pandemia presentita da un ipocondriaco

Lorenzo Marone, Inventario di un cuore un allarme, Einaudi 2020 (pp. 284, euro 18)

“Penso che condividere le paure possa servire a destabilizzarle”, “fare gruppo aiuta: vedere che c’è un altro che soffre delle tue stesse ansie ti fa stare meglio, c’è poco da fare. (…) Sempre più ricerche dicono che avere buone amicizie alza il livello di Qr, il quoziente di resilienza; biologi, nutrizionisti, psicologi sono d’accordo nel ritenere che l’amicizia sia uno dei principali fattori per combattere virus e germi, incidendo sul funzionamento del sistema immunitario. (…) Cioè, perlomeno si tira avanti, che è una forma di vittoria, giusto?”. Giusto, a patto però che si tenga conto del fatto che queste considerazioni fiduciose risalgono a parecchi mesi prima, cioè sono state scritte a.C. (ante Coronovirus), il quale coronavirus non era dunque contemplato fra i “virus” sopracitati. Non è stata l’esperienza del lockdown a suggerire queste parole, ma quella di un ipocondriaco. Di un ipocondriaco che ha deciso di scrivere senza remore delle proprie angosce perché crede “che la condivisione sia un modo per venirne fuori”. “Parliamone quindi – esorta gli ipocondriaci che non ha dubbi si trovino fra i suoi lettori, dato che “Siamo tutti, chi più chi meno, ipocondriaci, ahimè, bombardati ogni giorno da infauste notizie” –, confidiamoci, raccontiamo, svisceriamo, non abbiamo timore di sembrare deboli”.

Ma la convinzione del messaggio si squaglia appena espressa: “tutto questo può valere per le persone normali, per chi cioè attraversa un momento difficile”. Non è questa la situazione dell’ipocondriaco: “Il periodo difficile per un ipocondriaco è la sua stessa vita, nella quale la paura è una costante”, “una sorta di acufene. Sapete cos’è, vero? Se la riposta fosse negativa, buon per voi, sareste persone normali impegnate a vivere”. Avvertenze come questa chiariscono subito che questo libro non è una “storia lamentosa”, ma neanche un manuale di sopravvivenza, tanto meno di guarigione, per malinconici e ansiosi in apprensione continua per il proprio stato di salute e che della paura della malattia sono arrivati a fare “una ragione di vita”. È bene, anzi, che chi si trova in questa condizione si convinca che non deve “rompere i coglioni di continuo a chi (gli) è accanto”. Se lo fa, del resto, si rende conto, come il protagonista, che né moglie né amici lo prendono più sul serio. Né lo farebbero i lettori, a meno che già le prime pagine garantiscano che se ne parlerà così, un po’ alla Woody Allen per intenderci, non a caso ricorrentemente citato. E allora lo seguiamo sorridendo, il nostro ipocondriaco, nelle sue elucubrazioni amletiche, nei suoi incontri con medici preti psicoterapeuti e santoni, nelle sue relazioni (moglie, figlio, parenti, amici, colleghi) pesantemente condizionate dallo stato d’animo d’un individuo che “ha un terrore fottuto di qualsiasi morbo, ma allo stesso tempo ha una paura fottuta di accorgersene”. Lo seguiamo in un lungo monologo denso di divagazioni scientifico-filosofiche che spesso assumono – anche con risultati apprezzabili – il tono della divulgazione. E così, paura dopo paura, catastrofe incombente dopo catastrofe imminente, ci arriviamo: alla pandemia. Una pandemia solo possibile, per l’autore, che infatti per darne un’idea prende quello che ha a disposizione, la peste del Trecento e quella del Seicento, e la Spagnola – “Mi chiedo spesso cosa avrei fatto se mi fossi trovato a vivere a quei tempi” –, ma sa anche andare al di là, con accenti che suonano, ahimè, vagamente profetici: che cosa succede “quando l’enorme giostra che abbiamo costruito per non pensare al nostro essere mortale viene d’un tratto meno”? “Se si fermasse quest’ultima, resteremmo scoperti, e mi domando chi saremmo davvero, io chi sarei: quello che scappa, quello che attende l’aiuto di un medico vestito da menagramo, colui che si dà alla fede, chi si dispera, o chi infine decide di godersela? Almeno nella fantasia, senza paura di essere smentito, mi piace pensare che farei parte di quelli che si danno all’alcol e al sesso. Non in questo ordine.”

C’è ragione di credere che il nostro sia stato smentito, contrariamente alle sue previsioni. Qualche ipotesi si può forse fare se si tiene presente che, a quanto pare, non solo l’ipocondria, ma anche altre nevrosi, e persino la paranoia nelle sue forme e gradi diversi, conoscano una fase di remissione in epoche di calamità (in parole povere, si allineino al proverbio secondo il quale il mal comune ha fra i suoi effetti collaterali un mezzo gaudio). Quel che sappiamo per certo è comunque che l’autore ha in queste settimane scritto un nuovo racconto destinato a essere diffuso in formato e-book con l’invito a fare una donazione all’ospedale Cotugno di Napoli per l’emergenza Coronavirus. Titolo: La primavera torna sempre.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Forse le idee migliori sono quelle che arrivano nel vuoto…”

“Forse le idee migliori sono quelle che arrivano nel vuoto, quando si riesce a non essere niente, in una testa che si è spenta, per così dire. Forse le idee migliori sono quelle che non sono interamente compiute in sé, le idee paradossali, che lasciano indietro il senso”. (Alberto Garlini)

Oltre l’Alto Adige dei turisti

Lenz Koppelstätter, Omicidio sul ghiacciaio, Corbaccio 2020 (p. 319, euro 16,90)

Portachiavi, calendari, palle di vetro con la neve e la figura di Ötzi, ma anche ombrelli, bastoni da passeggio, flaconi di shampoo, accendini: tutti con l’immagine dell’uomo di Similaun rinvenuto sul confine tra Italia e Austria nel 1991. Mancava solo un giallo a fregiarsi del sicuro appeal della mummia alpina. E ce lo si poteva aspettare, vista la fortuna del filone giallo-montagna (da Faggiani a D’Andrea, da Tuti a Manzini), che prima o poi anche Bolzano e le Alpi Venoste diventassero teatro di un intrigo. A scioglierlo, un commissario locale e a un ispettore immigrato napoletano (anche questa del poliziotto spaesato è ormai una costante).

Senonché a impedire che il racconto scivoli nella scontatezza, ci sono pagine dedicate al contesto da un autore che l’Alto Adige di oggi, da giornalista qual è, lo conosce bene e ci offre quindi motivi di confronto con le immagini che della regione ognuno di noi serba. Ne sa richiamare “la cultura tirolese e il tocco mediterraneo”, fra canederli e pizza; l’internazionalità e insieme un plurilinguismo fatto non solo di tedesco e italiano, ma di dialetti che variano da valle a valle e da paese a paese, ognuno geloso della sua specificità al punto che “un commissario di Bolzano (è) nient’altro che il braccio di Roma”, anche se da sempre residente nella Valle Isarco. Se basta tanto poco a far sentire forestiero il commissario figuriamoci l’ispettore, che non si orienta in un posto dove sembrano “esistere molti più punti cardinali dei quattro che aveva imparato”, per cui “da Bolzano a Merano si va aui (su), nella Val Senales invece eini (dentro) e in Svizzera ummi (di là)”. Ma, quel che più conta, basta cambiare di bar e dall’Alto Adige dei turisti si passa a quello della gente del posto, che esclude diffidente chi viene da fuori.

E Ötzi che cosa c’entra? C’entra eccome: è a lui che conducono gli indizi raccolti sul ghiacciaio dove un uomo è stata assassinato, con una freccia. Come Ötzi appunto. L’arma del delitto risale infatti ad allora, è stata trafugata dal Museo di Bolzano in cui la mummia è conservata, e a questo si aggiunga che la vittima era un misantropo ridottosi vivere più o meno come il progenitore neolitico. Ma, analogie a parte, è un’altra la domanda cui occorre rispondere: Ötzi era solo un cacciatore oppure era un capotribù, o uno sciamano? Un quesito di natura culturale, si direbbe. E invece no: la sua soluzione porterà il commissario Grauner a seguire la traccia giusta.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

Collezione di storie

«Se i libri sono rimasti gli stessi (ma anch’essi cambiano, nella luce d’una prospettiva storica mutata) noi siamo certamente cambiati, e l’incontro è un avvenimento del tutto nuovo» assicurava Italo Calvino.

Se poi, nel frattempo, la scrittura è entrata a far parte delle proprie esperienze, rileggere non sarà l’unica via per rivisitare gli scrittori prediletti: anche scrivere sulle loro tracce potrà essere un modo di esprimere quella cura che tutti gli amori di lungo corso richiedono.

Del resto, lo stesso Calvino, non sembra deprecare esperimenti del genere: «Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente. Adesso» scrive nel 1960 «il ciclo è fatto, è chiuso, è lì, per chiunque voglia studiarci sopra o divertircisi; io non c’entro più».

Da I nostri antenati inizia appunto questa rivisitazione di alcune delle opere dello scrittore: riletture che si traducono in racconti o, più propriamente, in “esercizi”, e si propongono non tanto di sviscerare il proprio oggetto e di rinvenirvi aspetti o significati nuovi, quanto di poter rinsaldare, sperimentandola in modo diverso, una vicinanza che si sente viva, una consonanza che torna ancora una volta a vibrare. Esercizi che si risolvono dunque in un confronto con i testi memore degli incontri precedenti e aperto a cogliere messaggi e rimandi inattesi, a percepire risonanze che non si erano prima avvertite, motivi di identificazione con i personaggi che si traducono nel desiderio di ritrovarli quali protagonisti di vicende inedite.

È davvero scomparso, il Barone, il giorno in cui si è lasciato trascinare sul mare dall’ancora della mongolfiera cui si era aggrappato? La coerenza e l’integrità con cui il Cavaliere arginava la propria inesistenza non hanno conosciuto deroghe, non hanno mai ammesso digressioni, se non trasgressioni? E il dottor Trelawney, il prudente artefice del ritorno del Visconte all’interezza, che cosa nasconde nel proprio nome? Soltanto l’implicito omaggio dell’autore all’Isola del tesoro, o un passato inimmaginabile, un’identità segreta?

Da domande simili, che nel loro stesso porsi suggerivano spunti narrativi stimolanti, sono nati un possibile seguito della storia di Cosimo, il racconto di un duello dimenticato di Agilulfo, la contaminazione tra la vicenda di Medardo e quella narrata da Stevenson.

E Marcovaldo: di certo non potrebbe, oggi, non incontrare coloro che abitano la città da stranieri, in una condizione di marginalità che, sia pure in grado e modi diversi, non gli è del tutto estranea. Ma – questa la domanda successiva – le sue stagioni si sono davvero consumate sempre e solamente nell’ambiente urbano, o con la moglie Domitilla ha potuto andare a vivere in luoghi diversi, tali, almeno nelle aspettative, da promettere avventure inaspettate a lui e ai suoi bambini? E a proposito di avventure: tra Gli amori difficili, accanto all’Avventura di un viaggiatore non poteva comparire – quasi a ricalco – quella di uno scrittore, giustificata premessa alla successiva, di un lettore?

Gli “esercizi” qui raccolti si allontanano progressivamente dai testi su cui si sono applicati e prendono a divagare, in compagnia di unQfwfq che non si sa rassegnare alla protervia assurda di un presente che gli appare più remoto delle ere da lui attraversate; di un signor Palomar che nella sua casa di campagna non smette di interrogarsi sulla forma, il numero, la durata che disegnano il mondo; di un sedentario quanto enigmatico Marco Polo.

Queste “riletture” che si configurano come “esercizi” e via via come “divagazioni” non potevano evitare di confrontarsi con il tema, essenziale in Calvino, della relazione fra il vivere e lo scrivere. Presente nel racconto della vicenda di Agilulfo e in quello dell’avventura di uno scrittore, il tema si fa nell’ultimo perno di una narrazione che, prendendo le mosse dal motivo di Collezione di sabbia, si nutre delle suggestioni che ad ogni lettura vengono da Se una notte d’inverno un viaggiatore, e si conclude così nella convinzione che «il senso ultimo a cui rimandano tutti i racconti ha due facce: la continuità della vita, l’inevitabilità della morte».

Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dai racconti:

da L’albatro:

“Dovette Cosimo avvertire che le forze che gli avevano permesso d’abbrancare quell’ancora e tenercisi avvinghiato lo stavano abbandonando: le mani stavano perdendo la presa che avevano stretto attorno alla corda, il ferro dell’ancora gli segava la pianta dei piedi, e i muscoli, raggomitolato com’era, si stavano irrigidendo. Il disagio stava mutando in spasmi e fitte, tali da generare in lui una completa indifferenza alla veduta marina che l’avvolgeva.

(…) s’era ritrovato dentro un vapore lattiginoso e umidiccio che gli toglieva la vista del mare come del cielo, ma gli aveva a un tratto permesso di vedere spuntar in quella bambagia ciò che mai si sarebbe aspettato: la cima d’un albero, se pur privo di fronde. Ed era stato allora il suo corpo dolente, non la ragione, a prender la decisione: dall’ancora era balzato a quel pinnacolo spelacchiato, e le sue dita l’avevano pur stretto per qualche istante (…). Un batter di ciglia e mio fratello precipitò: il miracolo che era seguito al balzo sull’ancora non si era ripetuto. Forse anche perché era l’albero di trinchetto quello che si era offerto alla sua presa, un albero privo della coffa che forse avrebbe potuto trattenere il corpo che l’avesse fortunosamente raggiunta.

Ebbi di nuovo l’impressione di esser lì, testimone oculare del nuovo volo, privo di appigli questa volta: Cosimo cadeva, tanto leggero da non scendere a perpendicolo ma lievemente oscillando nel vento, come una foglia d’autunno, o, se si preferisce, dolcemente planando come uno degli uccelli che per una vita gli erano stati compagni e lui, pur a lungo cacciatore, aveva sempre amato, e teneramente invidiato. (…)

Ecco, invece: lo strido d’una rondine gli fa riaprire gli occhi su cui erano di nuovo calate le palpebre. L’uccello sta volando accanto a lui, e lo osserva, curioso, amichevole. Ricambia lo sguardo, Cosimo: contempla l’uccello che gli è compagno nel volo mentre vede attorno a sé un trascorrere rapidissimo di rami e fronde, quali ai suoi occhi appaiono le sartie e le vele della nave. Nelle quali grazie a Dio ebbe a impigliarsi e, strascicando in qualche modo verso il basso senza più distinguer nulla, poté rallentare la sua corsa.

Che si concluse, infine.

Un rumore sordo, come di sacco gettato su di un assito.

E di colpo, il buio.”

da Un duello dimenticato:

“E dunque, ecco che cosa accade: che sia stata la nottata del tutto inusuale, trascorsa a cianciare di usignoli e luna e modi di acconciare capelli e altro ancora che tenesse a freno la bramosia della vedova Priscilla, o sia stato invece il trovarsi lontano dal solito ambiente militaresco cui da anni aveva fatto l’abitudine, sta di fatto che il cavaliere Agilulfo appare immobile dell’immobilità del dormiente al suo scudiero, destatosi al richiamo del primo canto degli uccelli.

L’ha ben avuto sotto gli occhi da tempo il suo signore, Gurdulù, ma il vederlo per la prima volta in quella condizione lo induce a quella sconsiderata totale empatia che lo prende tanto di frequente e si convince perciò d’esser lui stesso il cavaliere che, assopito, abita – ammesso si possa dir così – l’armatura distesa lì accanto.

Certo, non è agevole entrarvi dentro com’è stato calarsi nella marmitta che i cucinieri dell’esercito gli avevano benignamente lasciato raschiare il giorno che s’era creduto d’esser zuppa anche lui. Ma attingendo a una perizia che di sicuro neanche lui sa di dove ha tratto, Gurdulù pian piano fa passare il suo testone attraverso il camaglio e l’elmo piumato, il collo taurino fra barbuta e gorgiera, insinua quindi le corte braccia negli spallacci e le mani tozze nelle manopole, riesce a contenere il tronco tarchiato entro l’usbergo e il pettorale, il ventre rotondo nel panzerone, le gambe storte nelle gambiere, i piedoni nelle scarpe di ferro.

Disposto che ha il suo corpaccione entro il candido involucro, di botto, soddisfatto come non mai, sprofonda nel sonno.

Il sole è ormai alto quando Agilulfo ode un rombante russio. Non è lo stesso che si leva dal campo ogni notte né quello che solitamente esce dalle armature dei paladini accaldati in attesa del passaggio dell’Imperatore. Non proviene da fuori, quella sorta di mugghio marino, ma da dentro la sua propria armatura!

Esterrefatto dell’evento inaudito, quindi disgustato da quel suono animalesco, ma alla fine – non saprebbe dire neanche lui perché – vagamente compiaciuto della novità, avverte un desiderio che non corrisponde a quello consueto di far meglio di tutti il dovere del paladino.

È un desiderio in tutto diverso, ancor più imperioso forse, anche se opaco, non limpido e trasparente come quello che sempre l’ha animato. È il desiderio di tornare al castello di Priscilla che ora lo scuote! Un desiderio che lo inquieta e insieme insinua un refolo di felicità sconosciuta nel suo animo.

Vorrebbe venire a capo di questo scontro di propensioni opposte, che lo agita sino all’ultima piastra dell’armatura e lo atterrisce.

Non sa, l’integerrimo cavaliere, che simili tenzoni occupano di frequente l’animo dei mortali, di continuo – si può dire – presi a cercar la propria interezza in quel contrasto di sentimenti, il più delle volte incomponibile, che li abita. Turbato e irresoluto, Agilulfo si guarda d’intorno cercando invano il suo scudiero.”

da Il cuscus:

“Qualcosa fermava ogni mattina Marcovaldo mentre passava con la sua bicicletta a motore per la strada che attraversa il luogo dove una volta erano le fabbriche. Non c’era prima, questa via intitolata al cavalier Tognini, capitano d’industria fondatore dell’acciaieria chiusa da una quarantina d’anni. Non si vedeva nulla, allora, di quel che c’era oltre i muri che circondavano lo stabilimento. Abbattuti quelli, non restava che una rete a separare il fuori dal dentro, e Marcovaldo si perdeva a guardare la famiglia di gatti che abitava fra le rovine dei capannoni o i merli che avevano fatto il nido fra i rovi, le piante di ailanto tanto alte da sbucare dai lucernari squarciati e il mare delle erbacce che avevano invaso i piazzali e s’arrampicavano sui muri rimasti ancora in piedi: veronica, parietaria… Ma avrebbe voluto passare di là della rete soprattutto per raccogliere le ortiche buone per fare minestre, o le foglioline novelle di dente di leone da mettere nella frittata. Era rimasto incantato, una mattina, alla vista della fioritura di un cappero, arrivato chissà come a mettere radici fra le pietre e i mattoni di un muro esposto a sud, vecchio e in gran parte sfarinato, visitato in extremis da quella piantina giovane e piena di speranze.

La fabbrica dove Marcovaldo faceva le sue otto ore di manovale non qualificato non era tanto distante dalla distesa di ruderi. Attraversandola per tornare a casa, quando faceva il turno di notte ed era ancora buio, gli era capitato più di una volta di intravedere ombre che s’arrampicavano sulla rete e la scavalcavano. Un salto e si perdevano in mezzo a quelle macerie.

Una mattina presto – faceva il primo turno quella settimana – era lì a guardare i papaveri che avevano colorato tutto quel grigiore. Faceva già caldo, era giugno. Credeva di esserselo solo immaginato, ma poi s’era ripetuto: un belato. Poteva mai esserci una pecora là dentro?”.

da Il tempo di Till:

“Secondo gli astrofisici la percezione del tempo non è che una sfocatura, un’illusione derivante dal fatto che la nostra costituzione ci rende ignoranti dei dettagli microscopici del mondo, incapaci di percepire il livello al quale il tempo non esiste. Il mondo, insomma, non è come ci appare e, contrariamente a quel che ci sembra, il tempo non ne è una dimensione essenziale.

«Ah be’, se uno si guarda in giro non può che essere d’accordo» dice il vecchio Qfwfq, e racconta.

«Oggi per esempio: ero in stazione. Mi piace andarci delle volte, anche se non aspetto nessuno che arrivi. Ma amo stare a guardare la gente che sta lì a chiacchierare, a mangiare, a leggersi un libro, e poi se ne va senza che il treno che aspettava sia arrivato. O senza salirci anche se è entrato in stazione. O salendo su uno qualsiasi che non si sa perché ha fatto una fermata proprio qui e proprio adesso.

«Al ristorante della stazione ho mangiato un piatto di roast beef: è la cosa migliore che hanno lì, un roast beef come quello non lo trovi in città. Buono quasi come lo faceva la mia povera Y¿þž.

«Ho preso il mio vassoio e la cassiera mi ha puntato la sua lucina nell’occhio destro, a leggermi l’iride: “Grazie signore”. Un attimo e via, rapidissima, e scommetto che quella ragazza alla cassa non ha mai sentito dire che il tempo è denaro. Una frase che neanche capirebbe. Perché insieme al tempo anche il denaro se n’è andato. Non c’è altro modo di pagare ormai.”

da La vite del Canada:

“Il signor Palomar questa mattina è andato sulla collinetta che si alza a poca distanza, di rimpetto alla casa dove da venticinque anni trascorre con la moglie i mesi dell’estate. Ha sentito il desiderio di guardare di là il trionfo della vite del Canada che ricopre la facciata e nasconde le vecchie pietre a vista che conservano alla loro casa un tocco di rusticità (…).

La vite del Canada è al massimo del suo rigoglio, in luglio, e generosamente offre a squadriglie di api ronzanti i suoi fiori che lasciano cadere le antere sul piccolo giardino, in una pioggerella sottile e fitta, inondando il tavolo dove la signora Palomar ama stare a fare i suoi acquerelli, e punzecchiando i due gatti stesi pigramente al sole, continuamente costretti a riscuotersi dal sonno per scrollarsi di dosso quelle moleste gocce vegetali.”

da Cidnea:

“Chi vi giungeva restava per un po’ nel dubbio di esser entrato nella città o di star invece solo avvicinandosi ad essa. Percorreva strade costeggiate da edifici privi di qualunque carattere tra i quali spiccavano templi maestosi nelle dimensioni quanto rozzi e monotoni nelle forme. “Templi”, dico quindi, non in ragione del loro aspetto, ma in considerazione del pellegrinaggio di famiglie intere delle quali – quando vi passai accanto, un sabato dopo il mezzogiorno – li vidi meta.

Si traversavano poi terreni vaghi, nei quali erbe e piante inselvatichite lasciavano intravedere rovine che a tratti rivelavano la loro natura di macerie, atterrate non dal tempo ma dall’uomo, e lacerti di fondamenta che disegnavano labirinti appena affioranti, e scheletri di qualche costruzione non ancora del tutto crollata su se stessa, come nell’ostinazione di dire della vita alacre che lì era un tempo risuonata, ogni giorno, per anni. Per più d’un secolo avresti detto, anzi, osservando il profilo degli edifici che ancora si indovinavano in ciò che, nella parte più a meridione di queste lande abbandonate, ancora ne restava.

Appena oltre, questa desolazione silente lasciava il campo a un via vai assordante che, come un essere selvaggio dotato d’una propria cieca vita, stringeva la parte più interna della città in un doppio anello, là dove in altri abitati avevo visto sorgere la cerchia delle mura. Fattosi un poco più mansueto, quest’essere strepitante e acefalo si insinuava poi per le strade che giungevano a lambire, anche se fortunatamente non a invadere, le piazze nelle quali batteva il cuore di Cidnea.”

da Collezione di storie:

“Non ho mai fatto collezioni. Anche se ero affascinato da quelle che vedevo nelle case dei miei compagni di scuola: collezioni di francobolli il più delle volte, o di monete, ma anche altre, meno scontate. Raccolte inconsuete, fantasiose, a volte. E non mi riferisco certo alle serie di pacchetti di sigarette straniere, o di bottiglie o sottobicchieri di birre di tutto il mondo. (…)

È ad altre collezioni che penso, a quella di un compagno di ginnasio soprattutto, ultimogenito di una famiglia benestante, straniera. (…)

Una collezione di sale. Non ero mai andato al di là della distinzione tra il fine e il grosso, come si leggeva sui due barattoli che stavano accanto ai fornelli nella cucina di casa mia. Mai avrei immaginato che ben altre potessero essere le qualità che distinguevano quello che fino a quel giorno avevo ritenuto un semplice ingrediente e mi appariva ora nella varietà meravigliosa e solenne di un minerale prezioso.

Erano decine i vasi, grandi come quelli che si vedevano in certe vecchie farmacie, ma trasparenti, d’un vetro dai riflessi azzurrognoli o verdastri a seconda di come la luce della finestra li raggiungeva, anche se erano tutti uniformemente allineati su una lunga mensola dello stesso materiale.

Ognuno accompagnato da una targhetta metallica che ne indicava nome e provenienza. Il piano trasparente su cui erano disposti era stato con ogni evidenza fabbricato appositamente. Correva sopra il letto che occupava un angolo della grande camera del mio compagno: una volta coricato, doveva bastargli allungare il braccio per giungere a toccare quei vasi. Lo immaginai risvegliarsi, di notte, angosciato da un sogno che gli avesse ispirato un senso di diffusa scipitezza, di generale insulsaggine, e, preso dal bisogno di rincuorarsi al gusto della varia e rassicurante sapidità che quei vasi preservavano, nella coscienza smorzata del dormiveglia o in quella parallela del sonnambulo umettare la punta dell’indice mentre, appena sollevandosi dal cuscino, con l’altra mano scostava un primo e un secondo tintinnante coperchio per intingere il polpastrello in questo o quel vaso; portare quindi il dito alle labbra e infine silenziosamente tornare a distendersi con una piega soddisfatta della bocca serenamente insaporita, risprofondando in un sonno rinfrancato alla constatazione che il mondo non aveva smarrito il suo gusto cangiante.”

Ordini

Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (20 euro).

Via della Posta, 7 – 25121, Brescia

Tel. 0303755394

libri@nlr.plus

Vedi la scheda del libro sul sito dell’editore, cliccando qui.

Recensioni

Dal Giornale di Brescia del 4 giugno 2020.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Da Bresciaoggi del 24 giugno 2020.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Dal Corriere della Sera Brescia del 29 settembre 2020.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Commento di Paola Baratto:

Carissimo Italo… anzi, Carlo, ho finito di leggere il tuo bellissimo Collezione di storie. D’una complessità e d’uno spessore che impegnano e intimidiscono.

Mi spiace non conoscere così bene Calvino da poter comprendere tutti i riferimenti e le citazioni. Ho ripreso in mano i romanzi e, tra l’altro, ho notato che la tua prosa non è dissimile. Li hai smontati, frugati e rimessi insieme secondo disegni e pensieri tuoi, che tuttavia probabilmente erano sottotraccia anche nelle pagine di Calvino.

Mi fa pensare ad una mole di lavoro che m’impressiona. Magari, al contrario, le avevi così approfonditamente lette e così assorbite che non è stato complicato trasformarle in qualcosa di tuo, che non lo tradisce, anzi…

A parte le osservazioni di Bradamante sull’invisibilità di Agilulfo, che non potevano non toccarmi, mi hanno molto colpito e interessato le riflessioni sul narrare. Sui meccanismi e sui motivi che presiedono alla stesura d’un racconto. E sull’intreccio tra vita e scrittura. Sullo scegliere direzioni così come sul guardare la realtà.

Mi piace molto quando Biagio dice: “La distanza necessaria non era forse quella che l’altezza degli alberi gli aveva consentito, ma quest’altra, che, ponendolo al livello stesso dei suoi simili, o addirittura al di sotto di quello, il viaggio sulla nave gli imponeva”.

Un bel quesito, esistenziale oltre che letterario.

Tema che poi riprendi più avanti, quando dici: “Perché senza la giusta distanza non si scrive, e scrivere (…), è del resto il modo migliore per guardar la terra come si stesse sugli alberi. E allora conviene vivere come si scrivesse sempre anche quando non si ha la penna in mano”.

E ho trovato molto persuasivo un altro passaggio: “Se il mondo scritto può approssimarsi a quello non scritto non è nel tentarne spiegazioni che può riuscirvi, né nel distillarne teorie. Solo nel raccontarne può aspirare a divenirne parte, a farsi carne e sangue, legno e pietra, acqua di mare e pioggia e vento”.

Ecco, quest’ultima considerazione appartiene anche a me, la sento mia. Anche se non avrei saputo dirla così bene e con chiarezza. Come pure l’idea che scrivere sia tirar fuori quel che già c’è, non tanto “inventare”.

Ma, come ti ho spesso detto, io non ho la paziente, lucida attitudine ad indagare i motivi della scrittura. E a trarne qualche teoria, qualche considerazione oggettiva. A volte mi appaiono come una confusa matassa che non ho la capacità di districare.

Ho avuto anche la sensazione che tu ti sia divertito molto. Che abbia quasi… dialogato con Calvino. È anche un’inedita forma di critica letteraria, che entra nel testo e ci gioca, con rispetto, ma infondendogli nuova vita.

Complimenti, il tuo libro merita di essere letto e riletto.

Presentazioni

Pensiero del Presente / 28 maggio 2020. Appunti e letture

▸ dai giorni del coronavirus

Ci sono eventi che d’improvviso aprono un varco nell’opacità del nostro vivere collettivo e nell’ordinarietà delle nostre vite individuali. Così avvenne con la strage in piazza della Loggia e la risposta che la città diede, così è accaduto – su ben altra scala – con la rapida diffusione del virus e l’isolamento con il quale si è cercato di farvi fronte. Vicende radicalmente diverse, ma che fanno comunque riflettere sul bisogno ineludibile di una memoria collettiva sensibile e capace di elaborare gli avvenimenti. Un bisogno che attraversa epoche diverse – gli anni ’70 e quelli che viviamo –, due epoche tra loro lontane, più di quanto inevitabilmente implichino i decenni passati ma, appunto, accomunate – soprattutto agli occhi di chi è testimone dell’una e dell’altra – da una stessa esigenza di memoria.

A vent’anni dalla strage, nel ’94, mi ero provato a ripercorrere l’evoluzione della memoria della strage e delle sue manifestazioni: dal ricordare al commemorare fino al celebrare, in un progressivo processo segnato non tanto dal naturale affievolimento della memoria, quanto dal suo scolorirsi nelle forme della memoria pubblica prima e dalla sua cristallizzazione nei riti celebrativi poi: un processo storico e culturale non inevitabile; una perdita che, contrariamente a quanto negli anni seguenti è avvenuto, sembrava irreversibile. Quanti si sono adoperati per contrastare questo processo, e per garantire la trasmissione di una memoria viva ai giovani che nel ’74 non erano ancora nati, sanno bene il lavoro che è stato, ed è, necessario. Un lavoro che non può conoscere interruzioni e latitanze, che si deve alimentare di una ricerca permanente e tradursi in iniziative di informazione e di sensibilizzazione, innovando sempre formule di comunicazione e modalità di coinvolgimento.

“[a] tanti giovani scrittori (…) importa credere di esistere…”

“(…) [a] tanti giovani scrittori (…) importa credere di esistere ma non di creare qualcosa che davvero riesca a interpretare e raccontare il nostro tempo, il suo fondo, le sue ipocrisie e censure. Basta raccontarsi, non raccontarlo!”. (Goffredo Fofi)

Si è quel che si è fatto di ciò che la famiglia aveva fatto di noi

Giorgio Fontana, Prima di noi, Sellerio 2020 (pp. 891, euro 22)

La “famiglia singolare” è “la mediazione fra l’universalità e l’individuo”. La famiglia singolare, la mia famiglia, che non si esaurisce nei componenti che tuttora la compongono ma comprende le generazioni che hanno preceduto l’attuale; l’universalità: tutti gli altri che alla mia famiglia non appartengono, la società, ma anche il divenire della società, la sua storia.

Le parole di Sartre, sulle quali il filosofo ha fondato – nelle sue Questioni di metodo – la ricerca confluita nella monumentale opera su Flaubert (L’idiota della famiglia, Il Saggiatore 2019) possono fornire la cornice entro la quale collocare il grande romanzo di Giorgio Fontana. Perché c’è l’Italia del Novecento, e della prima decade del nuovo millennio, in Prima di noi, ed è sicuramente, questa, una pista di lettura dell’opera, feconda, ma non unica, a meno che la si complichi di quella “mediazione” fra il singolare e l’universale, il particolare e il generale, e allora a trasparire come filo essenziale, che tiene insieme la storia, è il confronto fra le figure che via via prendono la scena e quelle che a lungo vi compaiono e vi conservano comunque un posto anche quando di scena sono uscite.

Continuità sotterranee e rotture eclatanti costellano il divenire della famiglia Sartori, dalla prima guerra mondiale ad oggi, nella forma di somiglianze di carattere, di affinità di comportamento e dì comunanza di aspirazioni, ma anche di drastiche ridefinizioni di questi elementi esposti all’influenza irresistibile dei tempi, all’evoluzione dei costumi, all’irrompere di mentalità nuove.

Torniamo a Sartre: “Il dato che superiamo ad ogni istante, per il semplice fatto di viverlo, non si riduce alle condizioni materiali della nostra esistenza, ma in esso va compresa la nostra stessa infanzia. Questa, che fu insieme un’apprensione oscura della nostra classe, del nostro condizionamento sociale attraverso il gruppo familiare, e un superamento cieco, uno sforzo maldestro per sradicarcene, finisce per iscriversi in noi sotto forma di carattere”. Lo stampo che la famiglia imprime sui diversi personaggi è subito messo in questione dagli stessi: reinterpretato, fatto proprio, o ancora più spesso combattuto nel proprio intimo, giocato anche aggressivamente nelle relazioni familiari, contestato sulla base della propria esperienza pubblica. Maurizio è ormai altro, è fatto di una pasta diversa rispetto al padre, intriso della pazienza cupa dei contadini; i suoi figli sono a loro volta diversi da lui ma anche, si badi, diversi fra loro, perché i singoli processi di individuazione, di distacco dalle figure genitoriali, da quella paterna in ispecie, divergono: se Gabriele, cattolico, coltiva, e coltiverà per tutta la vita, le proprie aspirazioni letterarie, suo fratello Renzo, comunista, è nella fabbrica e nelle lotte sindacali che cercherà la sua verità, nella propria rabbiosa tenacia rivelando un tratto profondo di continuità con il padre. Così come la madre, nella sua ferma dirittura, nel suo quieto e coraggioso bastare a se stessa, sembra non aver perso radici antiche, che la riporteranno alla campagna che la famiglia aveva lasciato. E questa dialettica fra continuità e discontinuità, somiglianza e differenza rispetto sia a chi li ha preceduti sia ai coetanei, connoterà i figli di Gabriele così come quelli di Renzo, ormai calati nei “tempi miseri” che ai giovani gli ultimi decenni hanno offerto, minando ogni sentimento di appartenenza, non esclusa quella familiare: “Un cognome non vuol dire nulla”, dichiara Dario, “l’ultimo della stirpe, l’ultimo dei Sartori”: “I Sartori non esistono”, giunge a dire. Non è tuttavia su questa constatazione, che sembra voler destituire di senso la lunga storia che abbiamo letto, che il romanzo si chiude, ma sul gesto di Letizia che si reca alla tomba del nonno Maurizio da cui tutto è partito. Maurizio, disertore nella Grande guerra, traditore della fiducia della ragazza che gli aveva creduto e dalla quale solo perché costretto era tornato, eppure a lei legato poi per una vita: Letizia “mise una mano sulla lapide e la sentì calda e ruvida. Una sorta di frenesia la colmò. Ora non c’erano più segreti né condanne, non esisteva ragione di vergognarsi o avere paura. Il cognome su quella pietra era pronto a sbiadire (…). Pietà dunque” per ciascuno dei Sartori, e soprattutto “per un ragazzo e una ragazza che si amano in un bosco, mentre intorno la guerra incendia la terra e loro ancora non sanno che lei verrà abbandonata – e ancora non sanno che lui ritornerà”.

Quel ragazzo e quella ragazza che sono stati i bisnonni dell’autore: “cos’ho voluto raccontare con queste quasi novecento pagine? – si è chiesto Fontana, raccontando il suo libro sul blog Letteratitudine. Forse innanzitutto un’inquietudine di fondo che anima i Sartori, diciamo una difficoltà radicale di stare al mondo: ognuno reagisce alla diserzione del capostipite inseguendo un sogno preciso che comunque non porta quiete – la rivoluzione, la religione, la poesia, la conoscenza, l’arte… Tutto è un modo per combattere la stortura ricevuta in eredità: ma tutto resterebbe inerte se ad esso non si aggiungesse una forma di pietas, una luce compassionevole, forse persino una preghiera rivolta al passato – alle vite inventate sepolte laggiù, negli abissi del tempo, prima di noi, e che irradiano il loro mistero”.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Le ferite dell’esistenza sono inguaribili, e ne scrivi e riscrivi, sperando di essere capace…”

“Le ferite dell’esistenza sono inguaribili, e ne scrivi e riscrivi, sperando di essere capace presto o tardi di costruire una storia che ne dia definitivamente conto”. (Elena Ferrante)