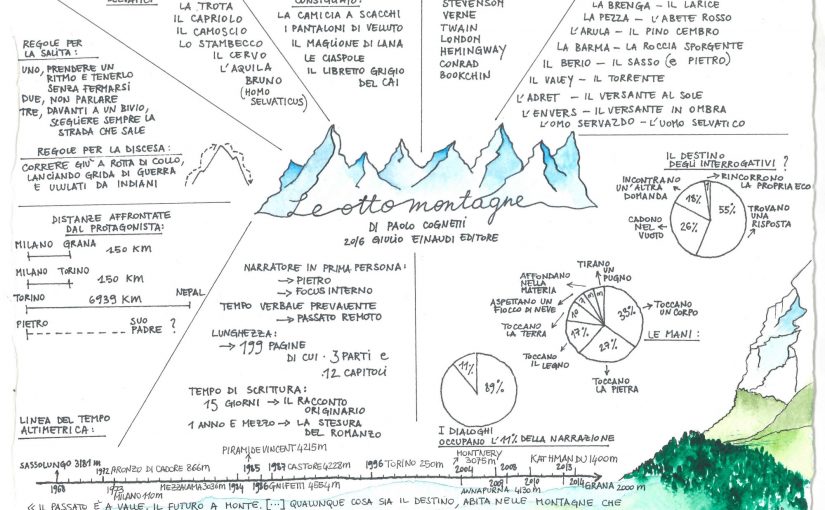

Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi 2016, pp. 204, euro 18,50

Il padre – uomo di scienza per cultura e professione, innamorato della montagna: un po’ come il genitore di Natalia in Lessico famigliare – lavora in città ma appena può è là, a camminare, fra alpeggi, pietraie e cime, e si porta dietro la moglie e lui, ancora bambino…

È questa la “montagna d’infanzia”: il padre, per il quale il bosco è solo l’accesso all’alta montagna, quella vera, concentrato nel cammino; la madre a indicare gli alberi e a dirne i nomi, “come se fossero persone ognuna con il suo carattere”. E lui, Pietro, sarà come il padre o come la madre? Se lo chiede senza trovare risposta, e intanto impara ad avere anche lui, come i genitori, nostalgia di quei luoghi, quando è in città, e ad aspettare impaziente il momento di andarci. Anche perché lassù s’è fatto un amico, Bruno, che in montagna ci vive, stando dietro alle mucche in un alpeggio. E ci vuole vivere. Il tentativo della madre di Pietro di portarlo in città a studiare si rivelerà un fallimento.

Ma gli anni passano, e l’adolescenza segna il distacco, la fine di quell’intesa che aveva legato padre e figlio sui sentieri. Pietro preferisce le compagnie che trova in paese, e la città. Bruno no: farà il muratore, costruirà alpeggi. Anche da lui Pietro si allontana. Da lui e dalla montagna: “Il futuro mi allontanava da quella montagna d’infanzia, era un fatto triste e bello e inevitabile”.

Le atmosfere montane che potevano ricordare le pagine di Rigoni Stern non si perdono nel seguito del racconto, ma loro due, Pietro e Bruno, pur nella diversità delle loro scelte, sembrano assumere la fisionomia di personaggi di Pavese presi nel mestiere di vivere.

La morte del padre rende impossibile a Pietro il riavvicinamento di cui aveva cominciato a sentire desiderio, ma l’eredità che gli viene lasciata in qualche modo supplisce all’assenza: farà il manovale e Bruno il capomastro per ricostruire insieme il rudere che il padre ha lasciato al figlio, che solo allora scoprirà come l’amico avesse in qualche modo preso il suo posto: “andavano sempre via insieme”, gli rivela la madre. Insieme, in montagna, fino a quel rudere d’alta quota che diventa ora l’alpeggio che Bruno aveva sempre sognato e che Pietro a questo punto è felice di affidargli. Lui no, non resta, vuole fare il documentarista, lontano, su altre montagne, sull’Himalaya, ma torna puntualmente dall’amico: “Non ricordavo bene perché mi fossi allontanato dalla montagna, né cos’altro avessi amato quando non amavo più lei, ma mi sembrava, risalendola (…) di farci lentamente la pace.” Quella che i due amici hanno ricostruito diventa “la casa della riconciliazione”.

La montagna. Il luogo della vita lenta, vera, giusta. Il luogo che “custodisce la tua storia”. I passaggi d’età, le vicende della vita, le speranze e gli affetti è nella montagna che trovano la loro verità, che ci si resti o che la si abbandoni. Perché il mondo – racconta un vecchio nepalese a Pietro – somiglia a un mandala nel quale il centro è un monte altissimo, il Sumeru, e intorno ci sono otto montagne separate da otto mari. C’è chi va a esplorare quelle, e chi invece resta dov’era: non è dato sapere chi avrà imparato di più, se chi ha fatto il giro delle otto montagne, o chi è arrivato in cima al monte Sumeru.” Bruno è di questi, Pietro e suo padre di quelli che se ne sono andati per tornare e partire di nuovo. È in questa somiglianza di destini che si realizza la ricomposizione del rapporto con il proprio padre. Quando lui non c’è più, come nella maggior parte dei casi avviene.

La montagna, il mai concluso misurarsi con chi ci ha messo al mondo, l’amicizia. E la vita che passa, e dà e toglie.

Anche cose simili si possono raccontare con il ritmo del passo. Un ritmo semplice, lento, concentrato.