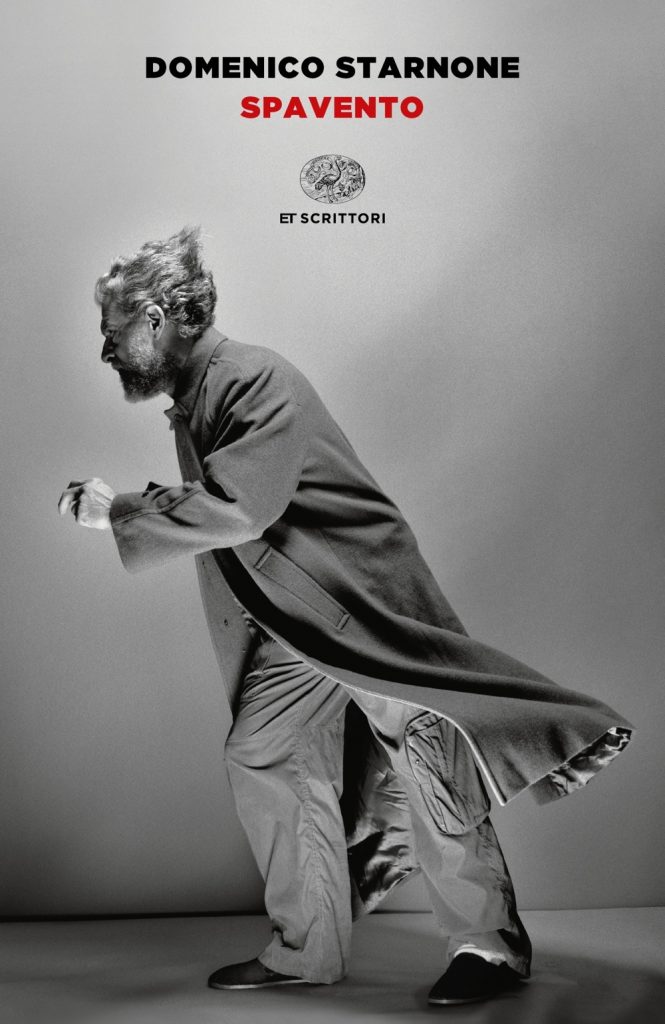

Domenico Starnone, Spavento, Einaudi 2020 (pp. 290, euro 12)

Meglio se hai imboccato la via della vecchiaia (o ti pare di averlo fatto), meglio ancora se sei uomo (o, se donna, moglie di un uomo del genere): nel suo ultimo romanzo Starnone – l’avevamo lasciato allo Scherzetto del 2016, in queste note il 29 gennaio dell’anno seguente – si gode il piacere di raccontare una dettagliata, spiritosa, amara fenomenologia delle percezioni e dei sentimenti di un vecchio alle prime armi – 69 anni –, capace di notare l’ansia che lo prende a guidare di notte, per esempio, e a dedurne “che cos’è la vecchiaia: mancanza di fiducia; per il timore che il corpo perda colpi, ti abitui a sottoutilizzarlo; ma il corpo sottoutilizzato si abitua a perdere i colpi: un deprimente circolo vizioso”, che dà luogo a una ben precisa sindrome: “la sindrome del corpo sfiduciato”. Che se poi diventa un corpo assediato dai sintomi (uno per tutti: sangue nelle urine) ti trascina in un viaggio del tutto nuovo, nel quale sei portato a rievocazioni e bilanci. Il pensiero della morte, per esempio. Non che prima non ci fosse, ma era altro: “da bambino morivo spesso”, quando si giocava alla guerra, beninteso; da giovane, “la morte mi pareva solo una parola suggestiva”, almeno fino a quando era arrivata la morte della madre: “Quella morte mi aveva reso da un giorno all’altro il più mortale dei viventi e per una ventina d’anni avevo vigilato sulla mia salute ossessivamente”; poi però, attorno ai 40 anni, “un matrimonio abbastanza felice, figli senza problemi gravi, notorietà, agiatezza”…: la morte aveva perso consistenza. Ma adesso? Adesso il lavoro – scrittore, di sceneggiature ma non solo – non desta più l’interesse legato a tutto ciò che si è amato: “ne vedi la banalità, la frivolezza” e, sull’onda della prospettiva di una salute ormai incerta, al protagonista pare che “la vera malattia grave (sia) proprio lo sforzo inutile, ma che avevo compiuto per tutta la vita, di dar(s)i un ordine”, sicché il male sembra venire dalla radicata “pretesa di sbrogliare il garbuglio irredimibile del vissuto”: “avrei dovuto – ecco la spina del rimpianto – vivere tutta la vita senza affannarmi, e prendermi cura del mondo ma con disincanto (…) trovando la misura giusta tra svago e paura della fine”. E qui il discorso prende nuovo respiro: è La morte di Ivan Il’ič a tornare alla mente, il grande racconto tolstoiano che non a caso poche pagine dopo entra esplicitamente nella vicenda, quando il protagonista – in ospedale per accertamenti ed esami che lo angosciano – se ne fa portare dalla moglie una copia.

Attenzione però: il protagonista, si è detto. Ma quale? E qui sta un secondo piacere che Starnone coltiva (e il lettore segue, prima con qualche perplessità, poi stando piacevolmente al gioco): quello di intrecciare fino a confonderle la vicenda del personaggio e quella dello scrittore che l’ha messo in scena, complice la precarietà che affligge anche la salute di quest’ultimo. Ma, qui, di chi sta parlando? Ci si chiede a volte passando da un capitolo all’altro: lavoro superfluo. Avanti con la lettura, basta affidarsi al gioco e partecipare del gusto dell’autore di mescolare le carte.

E siamo arrivati così al terzo livello del discorso che percorre questo romanzo, quello attinente alla scrittura: “Cercai il notes sul comodino, ma era buio per scrivere (…). Non che sentissi una qualche particolare urgenza creativa, ma mi pareva necessario continuare a fare quello che facevo di solito: didascalia per qualsiasi cosa accadesse, nel mondo e a me”. La scrittura, vecchio, sperimentato espediente: “Questo reparto in cui mi hanno ricoverato può, volendo, entrare nel racconto”, occorre “mettere a frutto ciò che mi sta capitando”: “per calmarmi, per combattere la solitudine”. Per combattere il pensiero della morte: qualcuno ha detto che non per altra ragione si racconta, si scrive… Anche se il dubbio che la cosa funzioni non è di quelli che si lascino tacitare facilmente e da risorsa la scrittura può di colpo apparire lo “stupido inganno (di) credere di avere un dentro da riversare per tutta la vita su fogli bianchi, in forma di ghirigori di nero inchiostro”.

Se prima era venuto in mente Tolstoj, adesso a risuonare è il Calvino che nelle ultime righe di Collezione di sabbia si interroga “su cosa c’è scritto in quella sabbia di parole scritte che ho messo in fila nella mia vita”.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.