Henning Mankell, Stivali di gomma svedesi, Marsilio (pp. 425, euro 19,50)

La paura della morte, la sensazione di essere superato dai fatti in un mondo divenuto incomprensibile, faccia a faccia con un mare sempre più spopolato, di persone come di pesci: un uomo lucidamente consapevole, tanto più ora che invecchia, dell’assenza di significato della sua esistenza.

Il misterioso incendio che una notte gli distrugge la casa segna una svolta nella sua vita. In attesa che l’assicurazione lo rimborsi e possa così ricostruire un luogo in cui vivere è costretto a provvedersi del necessario per vivere, abitando in una roulotte. Come un Robinson Crusoe che non ha però perduto solo le sue cose – e deve procurarsene di nuove, a partire da un paio di stivali di gomma – ma anche ogni motivazione a continuare.

Eppure la vita non l’ha ancora abbandonato: sogna un amore con la giornalista che va da lui per scrivere un servizio sull’incendio, e in lei scoprirà un altro essere in cerca di senso, con cui realizzare non un rapporto erotico ma un’amicizia. Anche la figlia quarantenne, vagabonda, sconosciuta, finirà con il riavvicinarsi al padre, costringendolo a misurarsi di nuovo con gli altri.

Sospettato di esser lui stesso l’incendiario, sarà invece proprio lui a scoprire il vero colpevole, un mite abitante dell’isola, malato di solitudine. E la casa si ricostruirà. Con lui ci abiteranno la figlia col suo compagno e la bambina che hanno messo al mondo: “Era già la fine di agosto. Presto sarebbe arrivato l’autunno. Ma il buio non mi faceva più paura”: sono le parole che chiudono la narrazione. Ma non si ha l’impressione del lieto fine, nel ritrovamento di un significato della vita. È piuttosto la percezione della distanza esigua che, nel fluire implacabile dei giorni, separa il trovarlo dallo smarrirlo ad attraversare tutto il romanzo. L’ultimo di Henning Mankell.

Robert Pague Harrison, L’era della giovinezza. Una storia culturale del nostro tempo, Donzelli 2016 (pp. 211, euro 25)

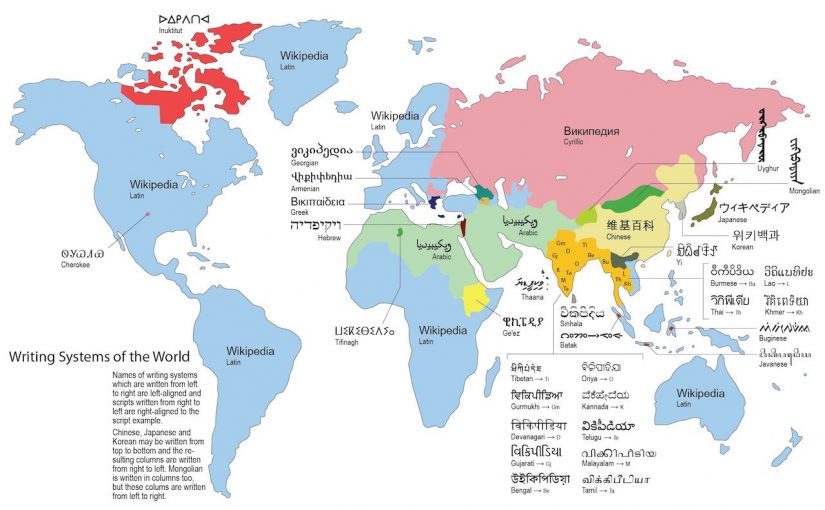

Esser giovani e poi diventare vecchi: le età della vita non sono solo un fatto naturale, che si riproduce identico a se stesso nel corso del tempo. Oltre a quella biologica, gli esseri umani hanno anche un’età culturale – diversa a secondo della parte del mondo in cui sono nati – e quella che contraddistingue la nostra epoca è la giovinezza: “il tipico volto del primo mondo rimane quello di un imberbe, anche se colo passare dell’età avvizzisce, senza assumere mai quei tratti senili dei vecchi di altre culture o di altre epoche storiche”. Si tratta di un “generale cambiamento biculturale che sta trasformando ampi settori della popolazione umana in una specie «più giovane» – nell’aspetto, nella mentalità, nel modo di vita e, soprattutto, nei desideri”. Diventiamo più giovani pur continuando a invecchiare, come tanti Dorian Gray, ma non c’è nessun ritratto che intanto mette le rughe e imbianca, e prima o poi ce la farà pagare: quello era solo un romanzo. Eppure non si può non riflettere sul fatto che “se mai arriva – e sono stati molti a metterlo in dubbio: da Epicuro a Montaigne – la saggezza è concessa a coloro che ne coltivano le risorse fin da giovani; i benefici che in seguito si ottengono sono generati dai semi che vengono gettati allora”. E allora, questo generale ringiovanimento – sia reale che immaginato e preteso – che cosa ci riserverà? Quel che possiamo ipotizzare è che “l’umanità si evolverà in una nuova forma di vita”, tanto nuova da lasciarsi alle spalle la civiltà così come noi la conosciamo.