Marco Frusca, La Muraglia e altre genealogie, secondorizzonte e Liberedizioni 2016 (pp. 112, euro 10)

Uno sguardo curioso e critico, ironico e partecipe, a volte stralunato, attraversa gli scritti che l’autore – bresciano, architetto – ha prodotto a partire dalla metà degli anni Ottanta e raccolto ora in questo libro.

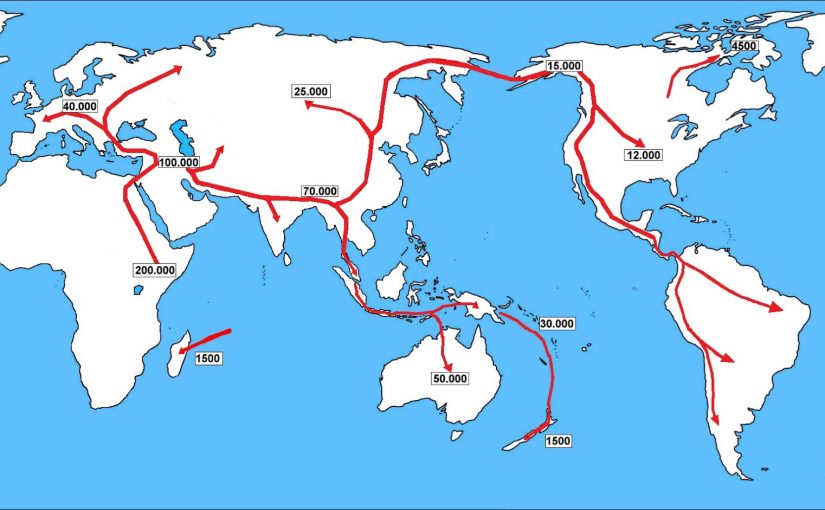

Una scrittura, la sua, pensosa, a tratti aspra, non di rado divertita, e divertente, che pur nella diversità dei toni stabilisce, tra le diverse sezioni che compongono il testo, rimandi e assonanze, che vanno dal lirico al sarcastico, aprendosi a considerazioni che testimoniano di un’attenzione tenacemente rivolta al presente e ricca di echi letterari. Come nelle pagine dello scritto, il più recente, La Muraglia, che apre il libro e richiama atmosfere note, dal Buzzati del Deserto dei tartari al Coetzee di Aspettando i barbari: “[…] Da dove viene, il barbaro? Ha lasciato anch’egli una città circondata da muri e fortificazioni? Quanto lontana, quanto diversa? È reduce dalla distruzione della sua città, è forse esiliato? No, certamente non è così. Venisse da un’altra città non sarebbe lui, non sarebbe il barbaro. Avrebbe nome e insegne e vessilli e il suo disegno di guerra sarebbe, per quanto terribile, chiaro ed aperto. Ma da dove viene, il barbaro? Viene da polvere e invidia, da povertà, sudore e cieca determinazione alla vita. Viene dalle zone franche, dalle periferie, dai bordi, dalla cintura… Da fuori. Da tutti i fuori. […] La città agita il deserto della notte con bagliore di incendio lontano, pallida lava trattenuta dall’abbraccio della Muraglia. Da tutti falò notturni che la circondano i barbari guardano la città, misurando il loro desiderio e la loro pazienza spietata. I loro sguardi tessono trame, invisibili ragnatele geometriche che solcano il cielo sopra la città. Dentro la Muraglia la volta celeste è suddivisa ordinatamente, censita in ogni parte, classificata dai suoi abitanti nel catasto dei sogni. Dalle loro solitarie torri, disposte lungo la Muraglia secondo un ritmo che più nessuno riconosce e frequenta, gli astronomi puntano le stelle con i loro caleidoscopi. Celti e caldei, cinesi e maya, da lungo tempo hanno portato le loro lingue a confondersi dentro la città, oltre la Muraglia. Il barbaro, fuori, è spinto da stelle furibonde. […] La città cresce sommandosi a se stessa, cresce per sovrapposizione. Anche le parti che vengono sostitute non scompaiono mai veramente, non fosse che per la frettolosa visione quotidiana dei suoi abitanti , per la loro distratta conoscenza e la loro imprecisa memoria. I vuoti della città non sono mai davvero vuoti, sono ferite, riscritture, palinsesti; i muri nuovi non cancellano le storie scritte dai muri vecchi. La città cresce anche per gemmazione e per partenogenesi, per meiosi e per mitosi, con ogni mezzo e strategia la città aumenta, si ingrandisce, si complica, si allarga. La città cresce piega su piega, si ritaglia da se stessa, sembra contraddirsi e si riafferma. Uno stucco, un ornato barocco, un frattale. La città cresce sempre, anche di notte, nel silenzio e nella calma apparente degli arnesi e dei rumori, nella pace e nella brezza che asciuga la pelle ai lavoranti. La città cresce e volge le spalle alla Muraglia, cercando invano di dimenticarla. La città cresce per ignorare il suo limite, per nasconderne l’esistenza, per seppellirne la memoria. Ma è un tentativo vano. […]”.