Ruderi, solo ruderi coperti di muschio, si dice scrollando le spalle, mentre apre la porta di casa. Odore di chiuso. Il gatto le viene incontro stiracchiandosi. Anche lui ha fame. Croccantini per lui, passato di verdura per lei ascoltando il radiogiornale.

E rieccomi nel pantano della quotidianità.

Silenzio, nessun passo familiare sulle scale, ha quasi nostalgia del puzzo di curry e di aglio dei vecchi vicini indiani, delle loro voci cantilenanti. Li hanno fatti sloggiare tutti, gli immigrati, li hanno pigiati nella periferia sud della città, in casermoni grigi e tristi e il quartiere dei disperati è stato ristrutturato ed è diventato borghese e lustro. Ora ognuno in casa sua e, al massimo, qualche nota di musica classica.

La vita mi è andata liscia, pensa spazzolandosi i denti.

“Sopportabile” ribatte l’ex vicina genovese che le si fa incontro dallo specchio, le sclere gelatinose. “Sicura di non aver vissuto la vita sbagliata?”

“Vecchia megera” urla Maria sputacchiando dentifricio. Vorrebbe schiaffeggiarla, strapparle almeno una ciocca di capelli. “Con che diritto? Non sai nulla di me, di me dopo Genova. E tu? Tu sei stata sposata o sei sempre vissuta sola, sola e orba, con quegli occhi lattiginosi? Sì sono stata felice, per quel che si può, come tutti, felice a tratti, una felicità malinconica.”

Viaggi: raccontare, ricordare

Il glicine della casa all’incrocio

Di un amministratore di condominio non hanno mai pensato di avere bisogno. Tre famiglie in quel palazzo, tutti proprietari, e lei, la sola affittuaria. Si regolano fra loro senza bisogno di formalizzare. Marco Frigerio tiene i conti, è preciso, sicuramente onesto. Non si fa retribuire per quel lavoro, lo fa e basta. Così, la malattia del glicine viene affrontata la prima volta sulle scale, fra il primo e il secondo piano, perché assemblee condominiali non se ne sono mai fatte.

È un glicine storico, più di duecento anni di vita, che orna il palazzo settecentesco all’incrocio fra via Cairoli e via Bassiche. Tre piani più una piccionaia, un enorme terrazzo al primo piano, un giardino d’inverno al secondo. Il glicine sovrasta, o meglio sovrastava, tutta l’area del terrazzo, una piazza d’armi di oltre centocinquanta metri quadrati, e la ricopriva con foglie e fiori che attiravano l’attenzione dei passanti al tempo della fioritura. Spesso qualcuno, all’angolo opposto dell’incrocio, lo rimirava o lo fotografava. Emanava un profumo che fluiva in alto, fino a quella che chiamano “la piccionaia”, dove abita Teresa, la più giovane del palazzo.

L’ordine naturale II

Ragioni, temi e percorsi di una mitologia personale

A lungo sono rimasto ad ascoltare i vecchi nella frescura sulla soglia di casa, nelle tiepide cucine invernali o ai margini delle tavolate dei giorni di festa, quando le chiacchiere si erano ormai sfilacciate tra i membri della famiglia riunita. Mi piaceva l’atmosfera del ricordo sommerso, sfaldato, come un frutto la cui decomposizione nutre il piccolo seme del vivere che vi è nascosto. Non è che il ciclo chiaro e ineludibile, privo di senso se non per sé stesso, della rigenerazione e della trasformazione, presidio dell’Unico Ordine Naturale sul quale aggettano in particolare, pescando in antico, le storie popolari di magia e superstizione.

Non sono fatto per le imprese costruttive. Non ho mai edificato una casa né ho scelto un lavoro di fabbricazione. Nel bosco mi piace riportare alla luce il ceppo o la roccia ricoperti dai rovi, loro sì pilastri d’emozionanti luoghi d’incontro.

Continua a leggere L’ordine naturale IILa première fois

La prima volta.

C’è sempre una prima volta.

La prima volta che sono nato.

La prima volta che ho pianto.

La prima volta che ho riso.

La prima volta che ho detto mamma.

La prima volta che ho detto papà.

La prima volta che mi sono rotto la testa.

La prima volta che sono stato felice.

La prima volta che sono stato triste.

La prima volta che ho dato un bacio.

La prima volta che ho preso un pugno.

La prima volta che ho scalato una montagna.

La prima volta che ho fatto all’amore.

La prima volta che ho incrociato una pandemia.

La prima volta, ogni volta che ricordi sia stata la prima…

La prima volta ha spesso anche qualcosa di fisico, di gusto, olfatto, tatto.

La prima volta ha talvolta qualche cosa di magico, di misterioso, quasi mistico.

La prima volta può essere ogni volta che ripeti una cosa per la prima volta.

Ogni inverno, quando scende la neve, adoro la prima volta che con le ciaspole cammino su un manto immacolato dove non è passato nessuno.

Mi giro a guardare le mie tracce, mi guardo intorno godendomi il paesaggio, respiro profondamente, inalo il freddo dell’inverno e la sua magica aria tersa, sorrido e riparto, ascoltando lo scricchiolare della neve sotto i miei piedi.

Ogni estate, il primo sorso di birra. Non dell’estate. Di ogni birra, naturalmente.

Se qualcuno mi chiede “posso berne un sorso?” prima ancora che io l’abbia assaporato lo fulmino: “Il primo sorso di birra è il mio, poi fai quello che vuoi”. Che piacere impugnare il boccale appannato, con le goccioline che scendono sui lati, la schiuma che mi imbianca i baffi e la birra fresca che scende per il gargarozzo…

Quante sono le prime volte che non ricordo ma che di quando in quando riaffiorano nella mia mente.

La prima volta è un mondo che si apre, che si svela, che si assapora, nel bene e nel male.

E sono certo che sarà così anche la prima volta che morirò, perché ho vissuto centinaia di prime volte.

Questo testo è nato ascoltando La première fois eseguito da Tryo et Les Ogres de Barback (disponibile in YouTube).

L’ordine naturale I

Quale coscienza del mondo si nasconde nelle leggende, nelle fiabe, negli antichi rituali? Risaliamo il corso delle segregazioni, dei rapimenti, dei viaggi incomprensibili, dei rimedi imprevisti, del divenire del pianeta, della follia, degli amori sorprendenti, delle scoperte terribili e benefiche. Rivoltiamo le tasche del racconto: il bambino abbandonato dal padre non fugge, ma resta a dimorare con la vecchia nella casa del bosco; nella voragine la giovinetta è caduta o non si è piuttosto calata di sua volontà per scrutarne i misteri?

Forze invisibili circondano l’umano e alimentano il mondo. Di esse non abbiamo che frammenti di immagini, da rimontare abbandonando la morale che ha posto la colpa nel cuore del contrasto tra bene e male, tra vita e morte.

L’andare o il tornare, il partire o lo stare, il guardare, il cercare, il donare, l’ordire, sono il punto d’incontro fra testi e immagini. La sospensione dell’ordinario, la ricerca di una umanità feriale, ma anche allegorica e solenne sono la grammatica comune della scrittura di Mauro Abati e della pittura di Marco Manzella.

I testi sono articolati in gruppi di cinque e ciascuno di questi porta a suggello un’opera pittorica: a quella di copertina, Rituale, 2005, seguono Racconto del bosco sacro VII, 2014; Canzone alle nuvole II, 2005; Paesaggio con ragazza che finge di tuffarsi in un fiume XII, 2009.

Uno

Uscì dal paese dalla parte degli orti, i pollai ancora silenziosi, e non sapeva se pure quel giorno sarebbe giunta l’alba, sarebbe sorto il sole, al fiume l’acqua sarebbe scesa ancora per la valle o l’avrebbe invece risalita verso opposti anfratti.

Non sapeva se il padre morto finalmente gli sarebbe venuto incontro, con quei gesti che, ora, in sé ritrovava, inaspettata eredità.

Non sapeva neppure – il protrarsi del buio ad ogni passo gli impediva la vista – se anche quel giorno gli alberi avrebbero lanciato le fronde nel cielo e non invece le tumide radici. Perfino la solita brezza mattutina sembrava risucchiarlo, anziché alitargli sul viso il freddo delle ultime stelle.

Dopo un vago dilucolo fu subito imbrunire, eppure camminò tutto un giorno, e fu allora che ne vide le tracce. Le impronte indicavano chiara la direzione e ciuffi di pelo sparsi qua e là lo convinsero che presto l’avrebbe incontrato. Già si chiedeva cosa avrebbe potuto domandargli, perfino se avrebbe parlato la sua stessa lingua, ma quando giunse alla radura e a un’eco lontana indietro si volse, lo vide, Jobel, uomo selvatico, sull’altro lato ormai della valle, allontanarsi persistendo nell’inganno, di un cammino al contrario.

***

Ad una curva della strada, al bivio, alla bruna fine del giorno, al ritorno, col carro, all’ora più dura, s’imbatté in tre ragazze che salivano al paese. Come divertite da gita fuori programma, le sconosciute lanciavano tra loro spiritose parole, i canestri al braccio, rosse le bocche, le guance fiorite, i capelli in crocchie un poco scomposte, i seni gonfi, a quanto pareva.

Al giungere del carro fecero un segno, le tre, affrettandosi a salire, per gioco reclamando un passaggio, protestando una fretta, un incontro d’amore al cancello di un orto. E il carrettiere, domandando se ce ne fosse anche per lui, un po’, di quella grazia, di quegli entusiasmi, rintuzzato da piacevoli allusioni, avviò un canto seguito dalle giovani voci, intonò versi sul riposo all’ombra dei fiori e dei ricci di donna, ambita pergola degli amanti.

Così si saliva la strada senza ormai più luce e sebbene non servisse, giacché il cavallo conosceva la via, il carrettiere accese la lanterna e tanto bastò, che il canto gaudioso divenne un grugnire ora sordo ora stridulo di troie e maiali, che sbattevano setolosi e impiastrati contro le sponde, finché riuscirono a buttarsi a terra e a correre via, lasciando all’uomo di raccontare solo una volta la sua sventura.

***

Nella sera fresca e serena, perfino profumata, camminava gagliardo, la giacca sulla spalla. Sotto le scarpe scrocchiava la ghiaia, tenue ma sicuro lucore per il suo cammino. Sopra la strada facevano, a tratti, le lunghe fronde di maggio, una galleria.

Alla contentezza d’un affare ben combinato s’aggiunse quella di sentir sopraggiungere un cavallo al passo: avrebbe avuto compagnia nel viaggio. Si voltò ma non c’era nessuno; pensò all’inganno d’una pietra smossa rotolata dal monte. Dopo qualche minuto sentì ripetersi sul selciato il battere di zoccoli, di nuovo si voltò e di nuovo non vide né uomini né cavalli; solo il cupo bosco si chiudeva appena più in là.

Passarono pochi istanti e stavolta fu un chiaro sbuffo a convincere l’uomo d’essere seguito da qualcuno a cavallo, forse morello, così scuro da essere facilmente confuso nel buio. Dunque si voltò per accertarsi ma davvero il viottolo era deserto. Poi fu la volta d’un soffio e d’un altro scalpiccio dell’invisibile animale e dunque fu la volta, per l’uomo, della paura. Allungò il passo nel silenzio rotto dall’andare equino e dal proprio batticuore ma lungo, troppo lungo era ancora il cammino. La paura fu panico e fu terrore finché giunse, l’uomo, alla porta di casa, l’aperse e all’ultimo sguardo alle spalle la voce nel buio disse fortunato sei che c’ero, altrimenti saresti morto.

***

Passata la sera a smorosare in un angolo in penombra della stalla, dopo il solito distratto rosario, intanto che al fioco lume, al morbido tepore delle vacche, all’acre odore di piscia e sterco, le donne filavano e gli uomini riparavano zoccoli e rastrelli. Ogni tanto qualcuno lanciava una frase ridendo, come a dirci che tutti sapevano quale fosse il palpar delle mani e quali i baci oltre il graticcio. Qualche volta anche i bambini della compagnia si gettavano su di noi nel pagliericcio, reclamando con ansimi finti di partecipare al mistero di quel gioco.

I capelli di lei sentivano di focolare. Il mio corpo portava il sudore rappreso nel freddo del bosco d’inverno. Sul principio non era facile, tra gli abiti spessi, nemmeno immaginare di sentir la sua polpa.

Passò la sera e venne l’ora di coricarsi. Per togliermi dall’imbarazzo della foga amorosa, ridendo feci un inchino scherzoso alle dame e i miei rispetti ai messeri. Alla morosa lanciai uno sguardo contento, al quale rispose con la richiesta di un dono. Me ne andai fuori. Era buio. Mi diressi verso casa con la voglia d’una minestra riscaldata sul fuoco. Nel buio inciampai in qualcosa che rotolò via per un tratto risuonando secco sui sassi, che intravidi al tremulo chiaro delle stelle e raccolsi: gelida, mi guardò cieca, piena di fosse e cavità, una muta, insepolta crapa di morto. La gettai con ribrezzo e corsi, ma più volte me la trovai tra i piedi, senza spiegazione, mentre scappavo; finché, come una voce, il vento che ne trapassava i pertugi mi disse dove avrei trovato il dono d’amore.

***

Posò la fiaccola, finalmente a casa, allegra per l’inusuale, inaspettata festa campestre. Aveva ballato tra quei giovani e quelle ragazze, senza pensieri, perfino alleggerita dalla fatica d’una giornata a spigolare, e poi dalla dura salita al paese.

Incontrata la gaia compagnia al bordo del sentiero, si trattenne tra quei festosi, cordiali sconosciuti, che la invitarono lusingandola, al suono di dolci strumenti.

Passò la sera, in quel modo, e solo col buio decise d’abbandonare i nuovi amici, da loro ottenendo esortazioni a tornare, e la fiaccola per risalire l’ultimo tratto di strada.

Al mattino, quando si svegliò, al posto del legno consunto dalla fiamma, trovò il braccio d’un morto. Capì con spavento che la festa era un raduno di trapassati. Invecchiò all’istante ma visse ancora a lungo, passando i suoi giorni chiedendosi come fosse possibile, che i morti vivessero momenti così felici, al contrario di lei, che invece pativa il dono della vita.

Due

Alla radura viveva una donna solitaria. Molti sentieri partivano dal paese, diretti ai campi di grano, agli ovili, alle case d’altura. Sentieri dinoccolati che nei boschi sembravano subire il richiamo di quella lontana chiarita, e quindi, dopo vaghi giri, deviavano, però andando via via a smemorarsi, a confluire l’uno nell’altro, a sfaldarsi fra erbe e piante. I curiosi che riuscirono ad avvicinarsi di più, al ritorno riferirono soltanto che al diradarsi delle fronde, in procinto d’uscire dall’ombrosa boscaglia, la luce del sole li aveva feriti agli occhi e non avevano potuto vedere alcunché.

Alle donne del paese, la donna solitaria aveva insegnato il filare, il tessere e il tingere, e amorevole lasciava in dono qua e là, ai crocicchi, alle fonti, ai cancelli degli orti, bell’e pronti gomitoli d’ogni colore. Le donne ne tessevano tela per abiti per sé, per i loro uomini e per i bambini.

Il prete che in paese edificò la sua chiesa non capiva la dolce amicizia tra le donne e la maestra e convinse gli uomini a dubitare di quella femmina mai posseduta. Corruppe gli abiti, la diffidenza, che si scucirono nel mezzo della messa costringendo la gente a fuggire dal cospetto di Dio, nuda come prima che la solitaria portasse la sapienza in paese.

Malamente fu cacciata la donna e dietro il suo cammino sorsero pietre che lo chiusero al mondo. Poi domarono i sentieri: con durezza li costrinsero a mete certe, a fissi itinerari, lontani, lontani dalla radura del mistero.

***

Con le sorelle si offrì alla solitudine delle vette. Erano tutte molto belle. A ognuna una vetta nell’intorno del lago. Edificarono ognuna una casupola. Le casupole avevano caldi focolari. I focolari ospitavano vivide fiamme. Le fiamme accoglievano visioni. Ammaliati da quelle presenze, i rami degli alberi e i sentieri piegarono verso le loro dimore. Un giorno ogni anno accendevano falò in saluto alle compagne.

Non mangiavano che poche erbe; bevevano pioggia dalle foglie accartocciate. Guardavano le stelle. S’ingravidavano e partorivano col girare della luna. Nascevano sogni, preghiere esaudite. Facevano sorgere pietre e su di esse imprimevano l’impronta del piede. Palpitavano i meridiani del pianeta.

Stavano sulle cime più vicine alle stelle. Sulle alture dagli ozi più ampi, guardando il lago. Stavano. Cantavano. Cullavano le valli. Passando dal sole all’ombra si assopivano, dall’ombra al sole vegliavano. Nell’ora più accesa combattevano gli spiriti della rarefazione; nelle notti più cupe gli enti appiccicosi del ventre terrestre. Stendevano una mano, poi l’altra. Studiavano la fisica delle cose. Cercavano la loro contiguità.

***

Tre donne al tempio, guardano gli uomini passare; una fila, una cuce, una taglia il filo e spenge la luce. Passa un uomo ne passa un altro, passa un uomo ne passan cento, passano via come il vento. Ci son tre donne al tempio, con rocca e fuso, ago e ditale, forbici e coltello. Si prendono per mano, si specchiano una nell’altra. Ci son tre donne, ce n’è una, dal monte domina fino all’orizzonte.

C’è una donna che fila cuce e taglia. Gli uomini s’affannano a salire per averla, ma greve ognuno al proprio filo s’ingarbuglia. Chi arriva in vetta lei colpisce con fendenti e il terreno è sparso di corpi macellati.

Din don campana d’aria, chiamata irreversibile, vibrazione al mondo, vibrazione ai cieli. Un uomo s’arrampica mani e piedi su quelle risonanze, raggomitolando mano a mano il filo della vita, giovane tornando da vecchio che già era. Leggero sale scale armoniche, sobbalzando al giusto ritmo, fino alla donna che lo guarda affascinata, che lo attende a braccia tese, che lo abbraccia finalmente. E lo ama infine, nel letto fetido della morte.

***

Prisdomina corre i monti a braccare cervi e caprioli; s’apposta agli incroci delle piste e li stringe nel turbine di cani. Ama gli agguati, i corpo a corpo, con gli animali e con gl’intrichi del bosco. Balza da un lato all’altro dei canaloni o da un albero a un altro nel fragore dei rami, torna alla tana stremata, rigenerata. Abbandonati i pascoli d’alta quota all’autunno, al sole che secca le ultime foglie ai faggi, ai cespi di cardi e ai rododendri, urlante la senti di vittorie dai dossi e dalle rupi.

Quest’anno i giorni dei morti cadono in un autunno radioso e un uomo avido di nuove prede sale a caccia nel monte trascurando d’onorare gli antenati in paese. Dopo la battuta si rifugia alla capanna e prepara fuoco e cibo quando verso il tramonto sente un latrare di cani e un chiamare rivolto alla parca dimora. S’affaccia e vede una donna e la invita al riparo a scaldarsi, ma dalla veste trapelano gambe coperte di pelo e duri zoccoli d’animale.

Al terrore dell’uomo risponde sonora la voce: “Sono io Prisdomina, prima signora delle vette ancor prima delle greggi e dei cacciatori, ancor prima che i ghiacci millenari lasciassero del tutto il proprio letto alla tundra, dove ora invece fioriscono bosco e prateria. Sono io l’animale braccato e lo spirito della caccia che animò già i tuoi avi e che a te conduce selvaggina per loro intercessione. Onora i morti che tornano in veste d’animale per guidare a te le prede!”

Fugge l’uomo ma, lungo il sentiero, un altro cacciatore fino al crepuscolo appostato, eccitato dalla corsa di ciò che crede una fiera, con un sol colpo l’uccide. E a questi il cuore si spacca, nel vedere morto a terra l’amico per la fretta della propria mano.

***

La giovane si era allontanata per cogliere fiori nel prato. Era il mezzo del giorno ed era caldo. Tutto minutamente sfavillava e anche le cose distanti parevano vicine, però sgranate come in una miriade di roventi cristalli cangianti. Sotto l’albero l’ombra vibrava tenue e perfetta e dormiva un uomo con incastonato un brillante in fronte. La ragazza avanzò di qualche passo e stette a rimirarlo, ad ascoltare il suo profondo respiro, a sentirne l’odore. Non si chiese nemmeno chi fosse, ma si distese a riposargli accanto.

Erano le ore dell’ozio, quando il caldo scioglie le vesti e ancor di più ogni ritegno; accanto al dormiente, il fresco dell’ombra pareva delimitare un’alcova. Languida, la ragazza tese la mano a sfiorargli la fronte, ammaliata dalla gemma. Accarezzò le guance. Lui non si svegliò, ma la gemma s’accese di più. Gli spostò la camicia dal petto e il brillante mutò colore. Intrigata, la giovane ne carezzò il torso e la gemma distillò nuova luce. Scese ad aprire la cinta e a cercargli il sesso, lo trovò turgido e desiderabile. Levata la veste gli si accucciò sopra a covare quella serpe fino al proprio godimento. Durante il ritorno sentì stupita tra le gambe un gocciolare di seme.

Il giorno dopo, nell’ora meridiana della calura, in quella sospensione del tempo, la giovane sentì cantare il gallo e le parve un richiamo. Andò all’albero e vide l’uomo dormire. Come giunse, i guizzi di luce del brillante la smarrirono. Si spogliò, aprì i calzoni al dormiente e si mise sopra. Anche stavolta il suo pensiero si perse fino al piacere.

Il giorno successivo, al canto del gallo, alla solita ora, la ragazza tornò all’albero e ritrovò lo sconosciuto; ne sentì il respiro nel sonno. Lieta cominciò ad armeggiare gustando negli occhi le iridescenze della gemma e nel corpo il proprio diletto.

L’indomani, al solito segnale, nell’ora rarefatta del mezzogiorno, la ragazza tornò all’uomo, che come al solito dormiva. Stavolta lo preparò con la bocca, poi si mise cavalcioni, s’infilò l’asta e sfregò fino alla fine.

Il giorno seguente fu lo stesso e per molti giorni ancora.

Col tempo gli incontri vennero risaputi. La donna indusse anche altre a provare. Attorno all’albero fu costruito un giardino e fra le praticanti si costituì una piccola casta, che rinnovava ogni giorno la salita del sole allo zenit.

Tre

Chissà quando, ma quando e quale acqua scavò la gola di roccia dove ora solo un’aria umida fluisce, nel contorno librarsi di piante lunghissime, mucose vegetali, corde d’edera lanciate nella voce pulviscolare dell’ultimo sole.

Nella bocca sto, segnando il fango di tracce, il fango molle, la tumida penombra, solcando d’un tratto la saliva d’un rivolo, la svolta del sentiero, il refolo del puro respiro.

Appena sotto ecco il balzo, il vuoto degli alveoli e gli scambi cupi del sangue, l’espandersi di tellurici diaframmi. Stridono negli attriti i tronchi flessi al dilatarsi o comprimersi, senza riposo, del bosco.

Passavo in Valvecchia di ritorno dal mercato, dove scambiai scope di betulla con grano di pianura. Temevo Valvecchia e l’anguana che l’abita, temevo le sue profferte, il suo battere di panni lavati all’asciutto torrente, gli assenti riflessi nel vano specchio, le umili richieste d’aiuto nelle eterne banali incombenze della sua verde dimora. Temevo, ma la strada era quella, la più lunga e insieme la più breve.

All’orrido di Valvecchia si sentì bussare tre volte nel vento. Fremettero, pure immoti, gli strati di pietra.

***

Oltre la siepe sul ciglio della strada, un’ampia buca e fonda si apriva, una cavità di cui non si vedeva la fine. Sprofondata la terra, dilavata dalla pioggia di secoli e rimasti qua e là spuntoni di roccia – la roccia madre che presso i paesi sostiene giardini e case, orti e broli… – in quella voragine si erano annidati i sogni più cupi della gente del villaggio, i dubbi, le inquietudini, le paure, e tutto brulicava, ribolliva, fermentava, nutrendo un’acqua ctonia in corsa verso un lago lontano. Nell’approssimarsi, i viandanti allungavano il passo per non attardarsi a quel vuoto ricolmo, a quel muto frastuono.

Una volta, nella fossa cadde, o si gettò, una figliola e furono vane le sue ricerche: nessuno pensava che a quell’incubo si fosse avvicinata. Un giorno, alla mamma della ragazza mancò un pane sul tavolo; l’indomani ne mancò un altro e così il giorno seguente. Voglio proprio vedere chi entra in casa mia, pensò la donna.

All’improvviso sopraggiunse una colomba, prese un pane nel becco e volò via. La gente del villaggio seguì l’uccello e giunse al pozzo; la colomba vi scese a portare il pane alla giovane. Così la trovarono su una roccia in basso, intenta a scrutare nel buio del buco il proprio sangue mestruale unirsi alla fonda corrente.

La chiamarono, calarono delle corde e la portarono in salvo. Per quanto visse, la salvata non fece che guardare, traendo premonizioni, nell’occhio della fossa impresso dentro di sé.

***

Mi allontanai da casa con un arco rudimentale e alcune frecce sghembe che mi divertivo a lanciare in aria senza scopo, se non quello di vederle trafiggere i raggi di sole tra il fogliame. Non avevo alcuna intenzione con quel gioco, ma quella minima escursione mi portò ad incontrare un canto di donna poco distante, fresco e morbido, fatto di lunghe vocali, senza parole precise; e mi prese la voglia di raggiungerlo, mi prese un entusiasmo, come fosse un preciso richiamo per la mia adolescenza.

Quando raggiunsi la casa, il vecchio stava seduto su una panca fuori dall’uscio e nel vedermi sorrise, come sapesse ciò che m’aveva intrigato, mentre dall’ingresso si affacciava una giovane, forse quella che prima cantava e che ora rideva e forse rideva proprio di me, dell’ingenuità con la quale caddi nella sua trappola. Parlai un po’ col vecchio, ma la ragazza non uscì più da quella casa nel sole, da quelle stanze di pietra, piene di tenera ombra.

Dall’interno ne sentivo la voce mentre parlava con una donna più anziana. Non capivo cosa dicessero, ma certo si trattava delle piccole cure, o grandi, della preparazione del cibo e delle bevande, dei cicli mestruali delle femmine degli animali selvatici, degli usi delle corna dei cervi, dei poteri delle erbe medicinali, e certo dei molti incantamenti che la donna esercita sull’uomo, delle trame che l’uomo ordisce contro il compagno; insomma, degli ambigui misteri dei giorni del mondo.

***

Enorme, tutta nel cielo, sciolta chioma d’una berenice. Isole gemme. Ondine. Alberi protesi. Barche sull’azzurro. Da quell’alto, lassù, molto in alto, il lago è una svirgola che incanta. Anche l’aquila che lo sorvola con penne frementi, s’estasia nella pace. Qua riflessi d’argento, là verdi algosi in prossimità di valli subacquee. Enorme, tutta nel cielo, la chioma fluente di venti sottili. Capelli ariosi come serica veste, lievemente cangianti nelle ore del giorno, morbidamente roventi dalla parte del sole morente, siderale clavicembalo nell’indaco prelucano.

Enorme. Da tutto quel cielo il sussulto sommuove prima l’ossea struttura della terra e poi le pietre ancillari, coi loro interstizi d’argilla e conchiglie. Dal settimo cielo s’irradia a cascata il buio improvviso, quando la madre possente si china a bagnare la chioma nel lago, vantando il proprio primato. E s’immergono i venti, squassando le abituali correnti e la frega dei pesci, i depositi sabbiosi e le viscide alghe. È il giorno dell’anno che la madre grande si lava i capelli e s’inabissa quella testa fragorosa sollevando le acque, gettandole sulle rive sconvolte, dove i piccoli esseri uomini e donne, coi loro cani e gatti e le vacche e le pecore si rintanano muti nelle fragili case. È il giorno in cui paga pegno, il villaggio, con case scoperchiate ed esseri risucchiati dai flutti, a un patto di concordia siglato in antico.

***

Era bello prendere tempo sulla barca al centro del lago coi giovani compagni e le amiche, vagare tra gli isolotti in larghi peripli, scendere in acqua empiendo il petto nel respiro esultante, in riverberi di luce che univano aria e acqua in una sola atmosfera.

Dalle chiatte giungeva il canto dei marinai, dai golfi i comandi dei pescatori al ritiro delle reti, alle rupi sentivi il vociare dei tuffatori che lasciavano la terra. Guizzavano i pesci nell’ombra cristallina dei fiordi, alle calme foci dei torrenti regnavano gli aironi, alle rive si abbeveravano le cerve coi piccoli. E tutto ciò rimirando salutavamo le altre barche intente alla stessa pace.

Accostando le rive soleggiate attingevamo frutti dai boschetti di rovi; assicurata la barca agli anelli incastonati nelle rocce, si andava a terra a risalire le cuspidi isolane. Dalla vetta, la loro sequenza pareva la serie di rimbalzi d’una pietruzza lanciata sul pelo dell’acqua, moltiplicata e resa eterna dalla quintessenza del lago.

Eravamo in barca anche quel giorno, distesi a farci cullare. All’improvviso le isole e le terre presero a sollevarsi, l’acqua ad abbandonare con fragore le pendici trascinando fango e pietre, mettendo a nudo la roccia pura del pianeta. Ma no, non erano le montagne ad alzarsi, ma il lago a sprofondare, come digerito in non si sa quale viscere. La contorta orografia subacquea causò durante il deflusso furiose correnti, gorghi, ondate che sbattevano le scialuppe come in una tempesta sulla quale, però, regnava imperturbabile il cielo sereno. Le barche si sfracellavano sui costoni o penzolavano in secca attraccate ad anelli assurdamente infissi sull’alto delle nuove montagne. I battelli che si arenavano in alto finivano per inclinarsi via via fino a rotolare in basso col carico di uomini, pesci, argenti e ori. Lo svuotarsi dell’acqua scavò ancor di più la valle che veniva a formarsi, taglio di bisturi nella nera terra. Chi sopravvisse vi dimorò trascinandosi nel fango come verme inumano. Fra gli stretti versanti urtavano con dolore gli sguardi, l’udito si perturbò d’echi, la pelle non godette più del sole, calando dalle cime il vento trascinava lontano gli aromi, la bocca masticava la terra.

La donna che scriveva racconti

Il libro è finito, l’ho letto proprio tutto, fino all’ultima parola dell’ultima riga. Resto in silenzio, con la pagina ancora aperta, perché comincino a depositarsi le parole, per lasciarle scendere, come per una forma di rispetto o di nostalgia che già me ne fa sentire la mancanza. Poi mi alzo e gli cerco un posto, uno scaffale ideale, magari in seconda o terza fila, non importa. Ciò che conta è vicino a quali altri libri trovargli casa. Con chi è imparentata questa scrittrice? In questo caso non ho dubbi: dormirà vicina a Alice Munro e a Joyce Carol Oates.

Ma non è finita qui. Sento di voler scrivere di questo libro. Poche parole, qualche osservazione, magari scimmiottando il tono della Berlin di una che non c’entra con ciò che racconta, come se quel libro non la riguardasse affatto e dunque non riguardasse neppure me che ne sono stata ammaliata al punto da copiare una sua frase paro paro per inserirla in un mio racconto. Perché era perfetta, per onorarla forse.

Ma di lei, su secondorizzonte, ha già detto Simoni perché il libro non è nuovissimo, è uscito nel 2016. Dunque perché richiamare l’attenzione ancora su Lucia Berlin?

Continua a leggere La donna che scriveva racconticrick-crack

Una foglia. Un’altra. L’acero di fronte alla finestra si stava spogliando. Lui riusciva ad osservarlo grazie alla luce di un lampione che metteva in risalto anche il buio della notte alle spalle, la foschia che risaliva dal fiume e il colorito spento delle foglie rimaste. La settimana prima, l’albero aveva ancora quella tinta rossa e arancio che sembrava incendiarlo, ma ormai il fuoco era spento e i rami erano coperti da un fogliame grigio cenere. Altre due foglie intanto si erano staccate e precipitavano al suolo. Peccato, pensò il giovane che aveva abbandonato volentieri l’estate, pativa il caldo per via del sudore, conseguenza della ciccia sui fianchi, sulle gambe, sul culo e sul collo, ma non aveva voglia di inverno: la pioggia, la nebbia e il grigio lo mettevano di cattivo umore. L’autunno era la sua stagione preferita: bei colori, giornate magnifiche, temperature miti…

“A cosa pensi?”

“Come?”

“Dove sei con la testa? Ti sento distante…”

“Ma se sono qui dentro di te!”

“Ma pensi ad altro…”

“Solo perché mi sono preso un minuto di riposo…”

La ragazza, i minuti di riposo durante il sesso, non li sopportava, ma i loro rapporti si limitavano quasi solo a quelli. Lui non aveva fuoco, non aveva nervo, e poi andava sempre convinto e non solo spettava a lei l’iniziativa, ma pure gran parte del movimento e ugualmente lui si stancava subito. Non l’avrebbe mai detto, ma quel marcantonio a letto era un inetto.

Il giovane percepiva l’astio di lei, ma non poteva farci niente: anche quella sera aveva mangiato troppo, era oppresso da un peso sullo stomaco, e non si trattava solo della ragazza che aveva deciso di mettersi sopra, si era proprio abbuffato come un cinghiale: la mattina dopo, già lo sapeva, avrebbe dovuto mettere le pastiglie di maalox nello yogurt, al posto dei cereali, per far passare il reflusso. E chissà cosa si sarebbe inventata lei per occupare il giorno di riposo. Sicuramente qualcosa di stancante: un tour in qualche città, una visita guidata al museo, come minimo una gita in barca. Lui avrebbe preferito passare la domenica in riva al fiume, cercando di addestrare Canadà, il labrador, a riportagli le birre gelate, lasciate in una rete legata a un tronco, magari a fronte del lancio di un sasso, meglio ancora se fosse riuscito a insegnargli a portare in fresca una birra calda e a riportarne una pronta da stappare, ma forse questo era chiedere troppo.

“Prendimi i fianchi… Stringi di più… Sei un metro e novanta, pesi cento chili… potresti farmi volare…”

“Ma è così bello restare appiccicati, sentire il tuo corpo addosso al mio… immobili, senza fatica, senza sudare…”

“Scopi come un cinquantenne!”

“Vuoi dire che ho un approccio zen al sesso…”

“Mio caro monaco buddista, vorresti farmi raggiungere il nirvana, una volta tanto?”

Il paradiso può attendere, stava quasi per rispondere il giovane, ma si trattenne: lei non meritava il suo sarcasmo, le sue pretese erano legittime, era lui in torto. Non sapeva spiegarsi il perché: aveva fatto di tutto per mettersi con la più attraente, la più desiderata ragazza della facoltà e quando c’era riuscito, mix di avvenenza fisica, fortuna, senso dell’umorismo e una quantità smodata di regali, si era reso conto che non desiderava il suo corpo. Gli piaceva essere visto in giro con lei – erano una bella coppia, lui così alto e moro, lei minuta e biondissima – ma niente più. Non solo non desiderava il suo corpo, ne aveva per certi versi ribrezzo. Quelle parti molli e umide, animate da una vitalità famelica e bestiale, gli ricordavano i molluschi, l’unico cibo che non sopportava, i molluschi e i muscoli, esseri misteriosi, incomprensibili, alieni, perfino…

Per fortuna che è grosso, pensava la ragazza e lui in effetti era talmente muscoloso e… grosso che poteva vivere di rendita. La riempiva completamente, non c’era altro modo per dirlo, la riempiva completamente e un minimo movimento era sufficiente a darle i brividi. E prima o poi lui avrebbe raggiunto l’orgasmo e lei avrebbe goduto gli spasmi violenti dei suoi lombi. La spinta ricevuta da quell’enorme massa di carne l’avrebbe fatta sobbalzare come sul tagadà, la giostra che da bambina le piaceva così tanto o come sul toro meccanico che aveva provato una volta negli Stati Uniti, trovandolo molto eccitante… su e giù, su e giù… per questo amava stare sopra, le piaceva saltare e sentirsi libera… su e giù, su e giù… stava sopra da alcuni minuti e ne valeva la pena, cazzo se ne valeva la pena, valeva lo sforzo fatto al cento per cento, finalmente il suo bel manzo si era deciso a farla volare su, su, su… e lei se la stava godendo, doveva godersela finché durava l’ascesa per poi lasciarsi andare…

Quando la ragazza scivolò al suo fianco con un sospiro, il giovane pensò è fatta e dopo pochi minuti si rese conto che lei si stava addormentando dai rapidi movimenti delle gambe e delle braccia che sempre la prendevano nelle primissime fasi del sonno. Lui ci avrebbe messo ancora parecchio a perdere conoscenza. Attese, voleva essere sicuro che lei stesse dormendo profondamente, poi di nascosto, allungando solo un braccio, rovistò nel cassetto del comodino alla ricerca di una caramella, ne trovò una, la scartò senza fare rumore e se la mise in bocca per poi ficcare la carta nella federa del cuscino. Ora gli sarebbe bastato muovere un poco la testa per sentirne il fruscio. Se lei se ne fosse accorta, l’avrebbe definitivamente preso per matto, ma lui non poteva resistere alla tentazione: gli piaceva troppo il rumore della carta, così simile a quello delle foglie secche per strada, crick-crack, che bello quando da bambino poteva passare il pomeriggio a calpestarle, crick-crack, e a saltarci sopra e a buttarle in aria… l’indomani, con la scusa di raccogliere quelle cadute dall’acero, avrebbe potuto giocarci un po’, magari insieme a Canadà, per non destare sospetti, in effetti…

Galeotto fu il libro…

Certo che no, a mio marito non l’ho detto che ogni notte m’incontro con lui e ci passo un paio d’ore. Credo sia una faccenda ben al di là del tollerabile, anche se le attenuanti non mi mancano.

La prima: dormo poco la notte. Non è propriamente insonnia la mia, è che a cena mangio troppo, poi m’addormento, cioè piombo nel sonno di botto, senza gradualità alcuna. È intorno alle due e mezza, tre del mattino al massimo, che lo stomaco mi richiama in vita; allora provo a mettermi seduta, comincio la lotta con la mia laboriosa digestione, nella speranza che il cibo prenda la strada giusta, finché mi arrendo: scendo in cucina a spremere un limone che sciolgo in acqua calda e mi siedo in poltrona.

È allora, quando il nero assorbe il respiro del mondo e le ore si fanno più lunghe, che lui si palesa. Qfwfq si chiama, che più che un nome pare una sigla, un acronimo, eppure è uno di spessore, uno che ha il suo fascino. E ci capisce, le cose le afferra al volo. Sarà per questo che parliamo volentieri per ore, in attesa dell’alba.

La notte scorsa gli ho posto una questione che mi rode da giorni: scrivere una recensione, non una qualunque, la recensione di un libro scritto da un amico. I problemi in questione sono tanti e molto, molto aggrovigliati, aggrovigliati e rischiosi.

In primo luogo avevo giurato di non scrivere più di amici e amiche. Certo, qui scriverei di un libro, non di lui in quanto lui, ma scrittori e libri sono pur sempre la stessa carne, lo stesso sangue. Magari le parole descrivono foglie, erba, alberi, ma lui, lo scrittore, è lì nella linfa, nella fotosintesi clorofilliana, lui è le sue parole scritte.

Scrivere di amici è un azzardo immane, un pericolo che ho corso per ben due volte provocando e riportando ferite. Con le parole non si è mai abbastanza cauti, soprattutto con quelle lievi nell’intenzione, ma magari non abbastanza attente; vanno soppesate, scrutate al dritto e al rovescio e poi rivalutate ancora e, alla fine, forse sarebbe comunque meglio tacerle, concedendosi a una “discrezione intelligente” – come scrive il mio amico – salvando così “la molteplicità di significati che solo ciò che non si traduce in parole può conservare”.

È pur vero che specchiarsi nelle parole dell’altro, scoprirsi in uno sguardo che non è il proprio è navigare in un mare periglioso.

Dunque, recensire l’ultimo libro di Simoni è un azzardo da evitare.

Eppure c’è quel bisogno, quell’attrazione fatale a dire che mi porta ancora sul quel bordo, sul margine del foglio. Dire quello che non ci sta nelle parole.

Vorrei essere in grado di dirlo con i gesti: finito quel libro, Simoni lo avrei abbracciato, l’avrei stretto a me, gli avrei riempito di baci i capelli bianchi, gli avrei fatto scricchiolare le ossa per dire con il corpo ciò che le parole non sanno esprimere. Ma non si fa. Non che fra noi possano esserci fraintendimenti, è che imbustato lui, imbustata io, non è proprio cosa. Da sempre, il nostro essere in presenza, è un “restare sulla soglia della propria anima – come scrive lui – come per tenere aperto uno spiraglio che le parole”, proferite, “finirebbero per ostruire”.

Allora mi resta solo la strada delle parole scritte. In fondo le preferisco anch’io, sono più profonde.

Parlo e Qfwqf intanto mi ascolta, mi guarda di traverso e sogghigna: e dove sta il problema? Scrivi questa recensione, metti in fila qualche parola, accenna pure a me che non mi dispiace e certo non fa male e via – dice sollevando il sopracciglio destro con quel fare sornione alla Humphrey Bogart.

Ma non capisci che parlare di Simoni, del Simoni della Collezione di storie, oltre che espormi a dire di un amico è anche parlare di Calvino? Devo scrivere di un amico che raccoglie il filo di un mio grande amore e ne continua le storie, ti rendi conto del rischio? Perché, in questo libro, Italo e Carlo non li distingui più, leggi Carlo che ha la voce di Italo e ti lasci condurre in avventure fantastiche e incredibili.

E poi scrivere una recensione richiede una conoscenza profonda dell’autore. E io che posso dire? che amo Calvino, sia nelle sue storie fantastiche, sia nei suoi esperimenti all’apparenza più costruiti? che di Simoni questo è uno dei libri che mi piace di più perché in questo c’è lui tutto, unghie comprese? Lo vedi che non so argomentare?

Certo una cosa del libro di Simoni l’ho capita: non devi ricordarti tutto di Calvino per goderti questo testo. Per esempio, del Visconte dimezzato io ricordavo poco, devo averlo letto alle medie, ma non è stato un problema, l’ho riscoperto nelle parole di Carlo e ha funzionato alla perfezione.

Qfwqf scuote la testa, non l’ho convinto affatto, la faccio troppo complicata per i suoi gusti.

Ci lasciamo così, un po’ risentiti l’uno con l’altra e finalmente mi strofino via l’insonnia dagli occhi e mi abbandono alle acque del sonno.

Il mattino non ricordo nulla. Sguscio fuori dal letto dove mio marito ancora sonnecchia, mi lavo la faccia, un caffè, indosso le scarpette da corsa e filo fuori. In cielo ancora un brandello di notte, un abbozzo di luna.

Dietro la nostra casa estiva comincia il bosco, non subito, prima mi tocca un chilometro e mezzo di corsa in salita, poi spiana, diciamo che poi si apre un falsopiano, più falso che piano, che corre nell’intrico dei rami quasi a disegnare un tunnel. I piedi percepiscono la pendenza del suolo e cominciano a pensare. La rugiada appesantisce le foglie, tolgo gli occhiali da sole perché correre con gli occhiali è un supplizio e la miopia va a oscurare il buio delle fronde, l’ombra che le frasche proiettano. Attraverso di corsa il bosco il mattino presto, dove il nero s’addensa e ghermisce i pensieri: ancora nessuno è passato, se non un cerbiatto, una volpe. O un cinghiale, e mi pungono gli aghi della paura, un fremito, un’esitazione fugace. È forse quello spavento che mi conduce nelle tenebre del bosco ogni mattina, lì dove non sono altro che carta assorbente.

Quello è il paesaggio cupo in cui Q, come ormai in confidenza lo chiamo, si sente a suo agio e ricompare. Mi monta in testa e riprende così il nostro chiacchierare senza costrutto.

Allora hai deciso per quella recensione? mi chiede con quel suo sorriso sardonico che un po’ mi disturba. A giorni ha “un modo di buttar lì le questioni che riesce ad irritarmi”,come direbbe Calvino. Chi si crederà di essere? Q, ridimensionati bello mio, sei una parola, solo una parola, al massimo il personaggio di un libro, anzi di due. Ecco che l’ho offeso: devo stare attenta con le parole, me l’ero ripromesso, non devo lasciarle sconfinare, le parole sono proiettili.

Sì, voglio scriverla la recensione, ma con leggerezza – rispondo alla fine – evitando la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. Si tratta piuttosto, come insegna il maestro, di farmi“sostenere dai venti e dalle nuvole, come fece Perseo, evitare una visione diretta, catturare l’immagine tramite uno specchio”.

Eccolo che s’infervora, il mio amico Q, con un sorriso che gli riempie gli occhi, s’inorgoglisce, gongola tutto: ho letto il suo autore, la mia passione affonda le radici nelle sue parole. E si pavoneggia, quasi le avesse composte lui quelle frasi, invece d’esserne stato creato. E poi un guizzo, attacca a dire a precipizio, come se le parole gli si spintonassero in bocca, e un’esclamazione gioiosa: sarò io il tuo specchio – mi urla festante – mi offro, mi concedo perché sei tu, per le lunghe ore che passiamo insieme la notte, mi sacrifico diciamo. Invece di scrivere una recensione come fanno gli scrittori, prendi il filo di una delle storie del libro di Simoni e vai avanti, lasciati andare al “vapore gelatinoso e umidiccio”, fatti “nebbia,” fatti “bambagia”. Perché nel libro del tuo amico c’è quella lievità che, senza rumore, va nel profondo. E conta su di me perché io li conosco bene entrambi, quei due.

È riuscito a cogliermi di sorpresa Qfwqf, mi ha messa all’angolo. Vuole forse che racconti di lui, delle sue imprese, vanesio com’è vuole essere rimesso al centro?

Quasi mi leggesse nella mente nega l’intenzione egocentrica, vuole che scriva di Cosimo, di come Carlo – Simoni – l’ha fatto planare, attutito da un “improvviso addensarsi d’uno strato di foschia” sulla tolda della Seaflower. “Cosimo cadeva, tanto leggero da non scendere a perpendicolo ma lievemente oscillando al vento, come una foglia d’autunno… e sognava intanto uno di quei sogni che sembrano dilatare un breve lasso di tempo in un’intera storia.”

Che idea concedere una seconda chance al vecchietto che, stremato dalla fatica di restare appeso all’ancora della mongolfiera, s’era lasciato cadere come volando,fino a planare “sulla cima d’un albero privo di fronde”, per poi precipitare dall’albero di trinchetto, in compagnia di una rondine. “Poi di colpo, il buio.”

Ma sopravvive il Barone rampante e si apre a una nuova avventura in cui comprende che “la distanza necessaria non era forse quella che l’altezza degli alberi gli aveva consentito, ma quest’altra, che ponendolo al livello stesso dei suoi simili, o addirittura al di sotto di quello, il viaggio sulla nave gli imponeva.”

Mi corrisponde questa frase, dice anche di me, mi risuona dentro come l’eco di qualcosa che credevo di aver scoperto da sola.

Q ne è orgoglioso, si pavoneggia, lui c’entra, sia con Calvino che con Simoni, è lui che gliel’ha servita su un piatto d’argento la storia del tempo, del tempo zero. E chi altro se no? Chi più di lui sa del tempo? Lui, Q, la vede come Simoni: “quando gli astrofici ci sono venuti a dire che il tempo non esiste: credevano di dare una notizia sconvolgente. Invece è passata in coda nei telegiornali… non ha fatto né freddo né caldo a nessuno, perché l’avevano già fatto fuori prima iltempo… I giovani dicevano che gli avevano rubato il futuro, e dunque non ci credevano… i vecchi, che di passato ne avevano… si erano convinti che potevano ridiventare giovani… mentre i cosiddetti adulti… erano troppo presi in quel che facevano per pensare al passato e al futuro”.

No, neanche Q ci crede alla faccenda che il tempo non esiste, dicono, gli astrofisici, che “nelle loro equazioni non lo trovano… Ma morire si continua a morire”,anche se si sono perse le parole della morte e anche le parole sue “parenti strette: caducità, malinconia, nostalgia”.

“Potrei dunque definire come tempo e non come spazio quel vuoto che mi è parso di riconoscere nell’attraversarlo” – recita così, a freddo, Q citando il suo grande autore. E sono le parole di Calvino che mi riportano ai mesi da poco trascorsi, a quel silenzio nelle strade, allo spazio vuoto solo all’apparenza, a tutte quelle bracciate di tempo a non finire, da sezionare, da riempire, giorno dopo giorno, fino a imparare a starci solo dentro, fermi, in silenzio, dismettendoantichi vizi, come scrive Simoni, nella “consapevolezza di come siamo usi trascinare con noi i desideri che ci avevano animato in altre stagioni della vita,” e di come “ne restiamo prigionieri anche quando essi non sono più vitali per noi, ma non per questo cessano di renderci incapaci di vedere quelli nuovi che l’avanzare degli anni ci potrebbe donare.”

Sì, mi piace il tempo che passo con Qfwqf, si parla di tutto e di niente in silenzio, io corro nel bosco e lui mi gira nella testa, ride, suggerisce, disserta, mi prende in giro.

Potremmo farlo il salto, che ne dici? – mi butta lì caustico. E di quale salto starà parlando? mi chiedo. Ma sì dunque, non fare l’ingenua: passare da amici ad amanti.

Sbianco all’idea, ma come gli sarà venuta in mente questa panzana? mi chiedo, intanto che la mia autostima cresce di una tacca o due. Impossibile caro mio – replico – o tu ti fai carne, e uno solo da verbo s’è fatto carne prima di te, o io mi faccio parola.

La seconda che hai detto, è più probabile. Lasciati andare, concediti alle parole e poi vedrai che numeri io e te, che radici quadrate. Te le faccio vedere io le stelle, come scrive il maestro: “sulla mappa concava del buio, in quel corridoio di cielo notturno, la luna di fronte, e quello smoccolamento… allungato sulla terra, arricciatosi in punta come un baffo…”, ci attacchiamo a quelle “stalattiti, a quella sospensione di dense gocce d’una pappa cremosa… fino a raggiungere le propaggini lunari” e poi, bimba mia, non ci becca più nessuno – conclude con un sorriso umido, un po’ animale.

Certo dovrai parlare bene del libro, non quello di Calvino, non serve, quello di Simoni: libro galeotto che ci ha fatti rincontrare.

Rido all’idea di un amante, non se ne parla di certo.

Ma farmi parole, quello sì che m’intriga, come scrive Calvino: “ripetere quello strappo di me stesso, quel prender su e uscire, prender su me stesso e uscire da me stesso, delirio di quel fare impossibile che porta a dire, di quel dire impossibile che porta a dire se stesso…”.

Tenere aperto il tempo con le parole, una via d’uscita dallo sgomento di vivere.

Ecco, ora io come Italo “sentivo d’esser giunt(a) al punto in cui tutto convergeva”.

Dovevo continuare a provarci: superare quell’attimo di stridore, l’impatto della parola sulla pagina ed essere parole.

Un fulmine, un’illuminazione: mi tornano in mente le parole di Carlo, devo ritrovarle.

Sono quasi a casa, ora la luce è così intensa che i contorni degli alberi sembrano vibrare e i pensieri mi si accecano.

Ho corso una decina di chilometri con il peso di Qfwqf sulla testa, ma non me ne sono resa conto, al punto da dubitare d’aver davvero corso o d’essermelo solo sognato. Eppure sono sudata fradicia, il volto rosso e tumefatto, la testa leggera e libera. Pronta. Ora una doccia, un caffè e riapro frenetica Collezione di storie, là dove parla della scrittura in relazione alla vita, al tempo che passa. Lo so bene che ne ha scritto, l’ho sottolineato di sicuro, o c’ho messo una freccia a margine, come faccio per le cose importanti da tenere sempre presenti. E infatti eccole le parole di Simoni: “scrivere lasciandosi guidare dal proprio desiderio, serenamente fidenti nel proprio estro… una scrittura capace di aderire alla vita, capace di esserlo essa stessa vita invece di costituirne l’alternativa, o tutt’al più un calco sempre sfasato… perché senza la giusta distanza non si scrive, e scrivere – nel modo detto: senza pregiudizi, avversioni ecc. – , è del resto il modo migliore di guardar la terra come si stesse sugli alberi. E allora conviene vivere come si scrivesse sempre anche quando non si ha la penna in mano. Diversamente, quando poi la si prende, non si ha la distanza necessaria per farlo. E invece i moti dell’animo, le rughe che in esso l’esistenza incide, le cicatrici che vi lascia chiedono altro: non l’argomentare, ma il narrare. Solo il racconto può rendere conto di come la vita si fa vivere: senza ucciderne il concreto accadere, senza far svaporare il sapore fragile e ineguagliabile dell’esperienza”.

Erano queste le parole che cercavo. Ora tutto quadra: rispondere alla chiamata delle parole, tenere fede all’inviolabile patto fra vita e parole.

Oggi a pranzo mangerò poco, non ho mai tanta fame a metà giornata. Ma a cena, come al solito, m’ingozzerò. Poi alle due e mezza, quando il cielo si riempirà di stelle, mi dovrò alzare, spremere un limone e riprendere le chiacchiere con Q. Chissà questa notte che storia c’inventeremo? Perché, come scrive Calvino: “la verità è dalla parte della fantasia” e, nel regno dell’immaginazione, si è giovani tardi. Però, forse, glielo dovrei confidare, a Simoni, che ho una storia con un suo amico.

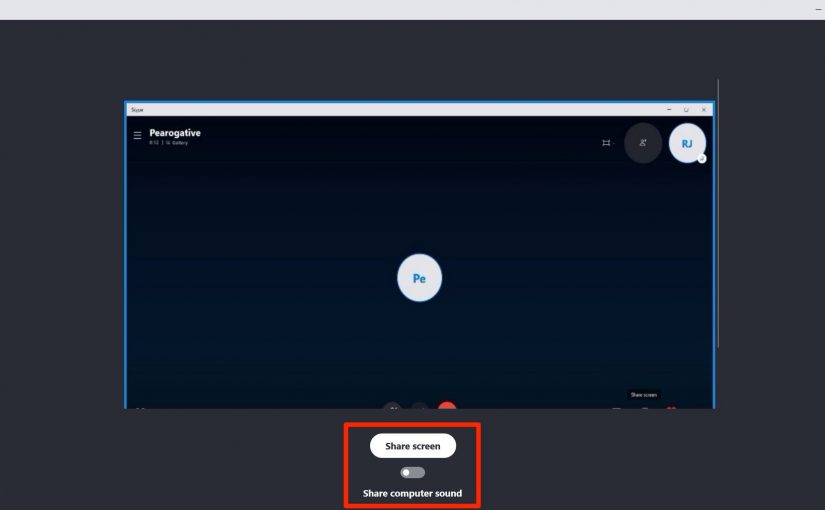

Share the screen

ovvero

Istruzioni su come sentirsi un pezzo di merda

ovvero

Della rabbia

▸ dai giorni del coronavirus

Share the screen, mamma, lo trovi sotto, clicca su share the screen.

Ok share the screen, un attimo che lo cerco, ragazze.

Dunque, share the screen, share the screen, dove sei? Calma, calma e sangue freddo, sono solo due parole, due parole semplici, semplici.

Cerco con cura, con determinazione, con speranza. E intanto il tempo passa.

Dai mamma che l’inglese lo sai bene: share the screen.

Ok ho capito, datemi un secondo, l’ho trovato anche l’altro ieri, vedrete che lo troverò anche oggi.

Dove sei share the screen? Fatti vedere, dai, fatti vedere che il collegamento dura solo quaranta minuti e se ce ne metto venti ad avviarlo le ragazze se la prendono.

Ma share the screen non ne vuole sapere di farsi trovare. Io comincio a sudare, ho fretta, il tempo è poco e devo farcela. Non posso fare la figura della mentecatta con le mie figlie. Intanto sento che le ragazze chiacchierano, in attesa del mio ritrovamento, perché loro lo schermo lo hanno già condiviso da tempo. Niente, buio fitto nella mia testa e un imponente, incontenibile senso di sconfitta. Rabbia, rabbia purissima.

Mamma, allora?

Non c’è verso ragazze – rispondo vergognandomi come un cane – share the screen non c’è più sul mio computer.

Ma dai mamma, non fare la deficiente, c’è di sicuro, devi solo trovarlo. Sotto, la banda nera sotto.

Io ci riprovo con ostinazione mista a disperazione, ma neanche la banda nera di merda si palesa.

Computer di merda, internet di merda, share the screen di merda.

A forza di smoccolare trovo il maledetto share the screen e, mentre ci clicco sopra, mi metto a piangere. A piangere? Sì, a piangere.

Purtroppo, come tutti sanno, share significa condividere, e screen significa schermo.

E’ così che le mie figlie mi vedono sul loro schermo mentre piango.

Mamma ma perché piangi, cosa è successo?

Niente, è che non riuscivo a trovarlo, a condividere lo screen, facevo una fatica del diavolo, mi sono sentita cretina, insufficiente, vecchia e questo mi ha fatto piangere.

Ridono, ridono a crepapelle le ragazze all’idea che si possa piangere perché si fatica a utilizzare un computer. Eppure le lacrime continuano a fluirmi copiose sul viso e a rendersi evidenti nello screen di merda fino in Francia. Sono imbarazzata, colta nella mia fragilità che loro faticano a comprendere.

Mamma, per l’amor di Dio, le priorità. Non si piange per un motivo così.

Ci vediamo domani ragazze, domani sono sicura che me la caverò meglio. Mi eserciterò, oggi fate ginnastica voi due insieme, io sono a pezzi.

Insistono per tenermi collegata, ma io so che è meglio sottrarsi. Continuo con la lagna delle lacrime senza senso ma di grande significato.

Piango la mia insipienza, la barriera che si alza nella mia mente di fronte a uno schermo, il mio cervello che arranca privo di quel talento così indispensabile oggi. Non ce li ho quei numeri, non ce l’ho un’intelligenza logico-matematica, non ce l’ho mai avuta. Ho una testa analitica, intuitiva, un pensiero che si svolge a balzi, non a step. Non ci riesco a restare nel sistema binario, non perché io lo rifiuti, perché è altro da me.

Ma, purtroppo, è quest’altro che serve oggi, un altro di cui io sono assolutamente priva.

Spesso mi aiuta mio marito che ha la pazienza di Giobbe, anche se pure lui a giorni si scoraggia.

Odio essere aiutata da un uomo, è stupido ma è più forte di me, preferirei che mi aiutasse una donna. Retaggio del femminismo o di quando mio padre diceva a mia madre: parlerai quando guadagnerai quanto me. Lei, mia madre, mi ha sempre spronata a bastare a me stessa. E ora, nel mondo di oggi, non mi basto più, non per quel che serve. Che cosa ne direbbe la mamma se lo sapesse?

E se mio marito mi lasciasse per una più giovane, come la metterei con il PC? Certo non sarebbe il problema maggiore, ma comunque un problema. E di smorfiose disponibili che magari portano pure la quarta c’è pieno il mondo. E ho anche preso qualche chilo e, senza tinta, ho i capelli tricolori.

Dovrei vergognarmi di questi pensieri, mio marito è sempre disponibile, gentile con me. E io m’incazzo, più lui è gentile più io, dentro di me e solo dentro per fortuna, m’incazzo come una bestia.

Una rabbia, Dio mio, una rabbia…

Lui, il perfettino: non perde un colpo, impara nuovi programmi senza fatica, usa il MAC come fosse una pagina bianca, ricorda tutto, film, musiche, libri, ragiona a raffica.

Io annaspo, il computer di merda lo odio e lo prenderei volentieri a martellate, non ricordo niente, non riconosco più neanche la nona di Beethoven pur avendo masticato musica classica dall’infanzia, mi accorgo di aver già visto un film non prima del secondo tempo, se qualcuno mi chiedesse quale è stato l’ultimo libro che ho letto impiegherei mezz’ora a ricordarmelo.

Perdita della memoria recente: sintomo chiaro.

Sarebbe saggio darci un taglio, arrendersi e giocare il proprio gioco, usare le carte che si hanno in mano per non continuare a perdere. Abbandonare definitivamente quel computer di merda.

Ma così si perde del tutto, così si è fuori.

Ora il mondo gira a una velocità diversa, frenetica, ci si deve adeguare.

Fra non molti anni si acquisterà solo on line. Non ci saranno più i negozi di abiti dove una commessa pietosa ti conferma, sempre e comunque, che ti sta bene, che quella gonna la porti divinamente. Balle che scaldano il cuore.

E se non saprò comperare con il computer? Dovrò chiedere ancora a mio marito, se non sarà fuggito con la smorfiosa di trent’anni che porta la quarta, se ancora sopporterà il mio perenne restare indietro su un sentiero per me troppo accidentato.

E se non l’avessi avuto questo computer di merda in questi mesi di esilio, come le avrei viste le mie ragazze? Come avrei tenute vive le amicizie? E del “Cerchio della scrittura”, del mio amato Cerchio, delle amiche con cui condivido parole che ne sarebbe stato?

Tutto vero, tutto sensato però la rabbia non passa. Forse non rabbia per la strada che ha imboccato il mondo, e chi sono io per giudicare? Rabbia per me, per la fatica inenarrabile che mi costa imparare questa implacabile astrusa logica di merda.

Rabbia per non essere all’altezza, l’atavico vizio di dover essere sempre la più brava?

No, non la migliore, con il computer di merda non c’è pericolo, ma essere almeno sufficiente…

Rabbia contro la faccenda dell’invecchiare. Categoria a rischio io? Io che ho sempre tirato fuori gli altri dai rischi e dai guai?

E invece sì, invecchio e il mio cervello, ben prima delle gambe, si sbrindella, si smaglia come un collant, s’intorpidisce e tutte le cose che so fare sono ormai moneta fuori corso.

Non rimpiango la bellezza, se mai ce l’ho avuta, lo noto che nessuno sguardo si posa una seconda volta su di me per strada. Avevo messo in contro la trasparenza del corpo, è l’arrancare della testa che mi mette in ginocchio, il terrore di svanire, dileguarmi, indementire addirittura. Succede a tanti, perché non a me?

Nella casa di riposo dove alloggia mia madre incontro spesso un ex-collega di poco più vecchio di me, un rianimatore pediatrico che s’è fatto la diagnosi da sé. Ora è completamente assente, mi sorride, mi stringe la mano ma non mi riconosce.

Mi specchio in lui, so che non dovrei farlo, ma mi vedo in quello sguardo perso, mi ci immergo in anticipo.

Sarebbe ora di smetterla con la rabbia. Dovrei imparare a convertirla in altro, a usarla come forza propulsiva per sa Dio cosa.

Ma per ora la rabbia, la mia rabbia è un computer di merda che, immancabilmente, mi mette nell’angolo.

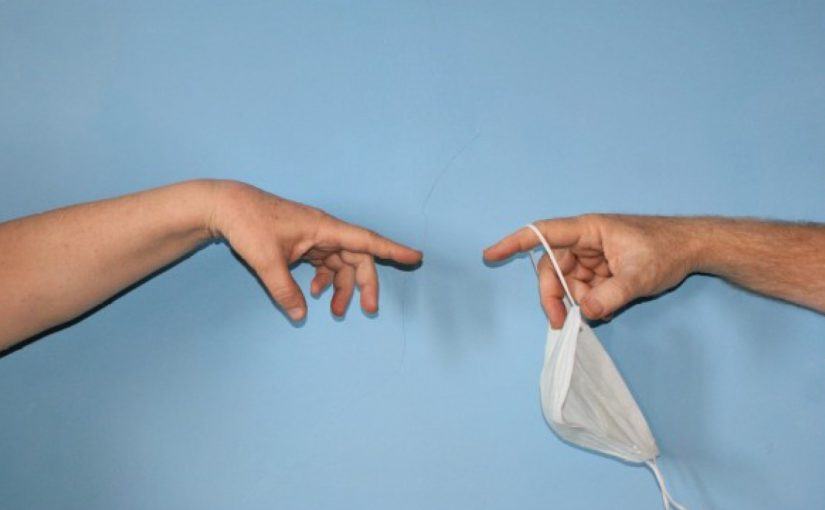

Ti conosco mascherina

▸ dai giorni del coronavirus

Durante il coronacene il lungo periodo viene denominato fase. Le fasi hanno una durata variabile stabilita da Decreti Legislativi emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recepiti dal governo delle singole regioni, i cui contenuti variano secondo il numero dei morti, dei contagiati, dei guariti.

A ciascuna fase, è assegnato un numero progressivo.

Fino ad oggi, quelli che sono rimasti in vita hanno sperimentato il totale isolamento della fase numero uno, e si apprestano ora a prendere confidenza con la fase due.

Possiamo uscire da casa, anche solo per fare una passeggiata non vincolata a un numero limitato di metri. E senza esagerare, è possibile anche andare a trovare i congiunti, ultimamente anche gli amici, se residenti su territorio regionale.

Naturalmente facendo attenzione a non toccarsi, e indossando la mascherina.

Qualcuno di noi, fra quelli che per ora sono rimasti in salute, ha provato un senso di liberazione. Altri vera e propria euforia. Molti hanno individuato alcune azioni che definivano la normalità prima dell’emergenza sanitaria e le hanno volute subito praticare, a testimonianza del cambiamento. Andrà tutto bene, è così vero che oggi ho preso un caffè al bar. No, non dentro il bar, e nemmeno seduta fuori. Che c’entra, bisogna seguire una procedura: si accede da una parte, non più di uno per volta, si paga e si esce dall’altra. Ma ovvio che devi avere la mascherina e disinfettarti le mani. Oppure tenere i guanti, va da sé. Dopo esser passato alla cassa, ti metti di nuovo in coda, a un metro di distanza da chi ti precede, che domanda, è normale, e quando arriva il tuo turno, una mano guantata ti passa, da uno sportello ricavato all’uopo, il tuo bicchierino di plastica con il caffè. Finalmente!

A quel punto ti allontani, non puoi fermarti vicino al bar, c’è il rischio di assembramento. Ma sì, cammini per qualche metro, abbassi un attimo la mascherina, bevi in santa pace il tuo caffè, e via. Non è bello così?

Questi giorni mi usurano e lasciano una tristezza che mi induce allo sconforto.

Durante la fase numerata uno, l’omogeneità dei comportamenti era determinata dalla percezione del pericolo. Quando è stato chiaro che il gioco si faceva duro, in palio la vita propria o altrui, ho creduto di assistere a una reazione compatta, generalizzata, uno stato d’allerta registrato come una chiamata. Ho creduto che ciascuno a suo modo, seguendo schemi di pensiero propri di ogni individualità, avessimo insieme spalancato gli occhi su una realtà pregna di domande che non era possibile ignorare. Continueremo ad accettare tagli alla spesa pubblica? E che il traffico automobilistico renda l’aria delle città irrespirabile? Continueremo ad accettare che enormi energie siano spese per il sistema militare? E così via.

Pensavo, donne e uomini di parti politiche opposte registrano un appello cui è doveroso dare risposte. Le richieste riguardano il presente, l’assoluta necessità di prevenire il contagio, ma anche il futuro e il passato.

E poi c’erano il silenzio dei quartieri, disturbato solo dalle grida disperate dei mezzi di soccorso, le strade vuote, il genere umano immobile. Una condizione mai sperimentata: un evento ingovernabile, cui eravamo impreparati, faceva da spartiacque fra il prima e il dopo e ci scuoteva, ci obbligava a risvegliarci.

Il mondo di prima, per quanto meraviglioso, forse mostrava qualche falla, e quello che stava accadendo – e che accade – per quanto insopportabile, avrebbe potuto offrirci spunti di riflessione e indurci a confrontarci con la possibilità di un cambiamento. Non era possibile che succedesse indarno.

Finché è durato l’isolamento questi pensieri hanno trovato spazio dentro di me, hanno nutrito la brace della speranza e sono diventati parole piccole e caute da condividere in una cerchia ristretta di affetti.

Oggi penso che fossero solo un astuto espediente escogitato dalla mente per aiutarmi a sostenere l’entità della sciagura. Non c’era bisogno di misurarla con il pallottoliere dei servizi speciali televisivi. La portavo sulla pelle, la sentivo nel dolore che attraversava gli amici che perdevano amici, madri, congiunti, alla velocità della luce e nello spazio di pochi giorni.

Eppure, a riempirmi di sconforto è stato l’inizio della fase due.

La possibilità di incontrarsi, sia pure secondo la normativa in vigore, produce un cambiamento nei comportamenti che determina una distanza, sia pur minima, da quel che finora è stato. Nella mia limitatissima specola, da quella piccola crepa sgorgano i primi racconti. Piano piano si rintracciano parole che scompongono la fase uno in piccole tracce di immediata memoria. Bambini, anziani, infermiere e infermieri, donne e uomini. A Brescia e a Firenze, le mie due città, bambini che hanno trascorso la fase uno in appartamenti grandi e ben arredati, ma privi di uno sbocco all’esterno, stentano a uscire da casa. I più grandi hanno detto di avere paura. E lo stesso vale per le persone di età più avanzata, anch’esse indebolite dalla paura. Le infermiere e gli infermieri che nei mesi di marzo e aprile hanno lavorato nei reparti ospedalieri destinati alla cura dei pazienti contagiati, adesso raccontano lo sgomento di vedere i malati morire senza poter fare nulla.

È solo l’inizio penso. L’entità della sciagura avrà bisogno di parole misurate per darci conto della concretezza, in carne e sangue, dell’esperienza che ci attraversa.

Nella fase due è possibile muoversi da casa con maggiore libertà, indossando un dispositivo che protegge bocca e naso. Questo semplice oggetto, per lo più in tessuto, ha il potere di farci assomigliare tutti, e quindi di renderci meno riconoscibili. Le intenzioni, gli stati d’animo, le espressioni sono affidate totalmente allo sguardo e alla gestualità del corpo, che dovremo imparare a osservare con maggiore attenzione. Nelle relazioni consolidate, negli scambi d’occasione, al lavoro, al mercato, all’ufficio postale e dal dottore dovremo considerare qualcosa che non c’era e che adesso si pone in mezzo.

Penso che la mascherina sia un simbolo molto efficace: potenzialmente siamo tutti malati, e da questa prospettiva ci adoperiamo per rintracciare segni di normalità.

Ma se questo è vero, mi domando che fine abbiano fatto le previsioni in forma di domanda che da più parti venivano avanzate durante la fase uno, e dove posso rinvenirne tracce nel tentativo di ricondurre alla gestione ordinaria ante contagio il nostro daffare quotidiano, come se potessimo considerare quello che è accaduto – e che accade – un semplice incidente di percorso.

Dentro di me, somiglia più a uno stato, a una condizione di vita che genera crisi, e quindi, necessariamente, cambiamento.

Siamo su una soglia penso, nel pertugio di un passaggio fra la luce e il buio. O fra il buio e la luce. Perché questo cambiamento possa accadere, credo sia necessaria un’elaborazione collettiva.

Potrebbe forse essere la scrittura, l’energia che rende possibile attraversare la soglia.

Dal mio piccolo punto di osservazione mi capita sovente di imbattermi in poesie, pensieri, musica, una produzione letteraria che anima gli incontri virtuali, in rete, cui molti di noi ricorrono nel tentativo di mantenere una forma di socialità, utilizzando di internet la potenza di aggregazione solidale.

In maniera diversa, tante persone stanno registrando il loro tempo sulla soglia. Stanno tessendo l’ordito di un modo che può diventare riconoscibile oltre la soglia, alla ricerca di una forma armonica di mutazione.

Come un coro, penso. Una concatenazione di ritornelli: individuali, di piccolo gruppo, di folle, capaci di generare da capo il programma dell’attività sociale.

Accettare quello che c’è, mascherina e distanza di sicurezza compresi, è un modo per comprendere come poter rinnovare ciò che prima mi era noto, per iniziare a decifrare questa condizione ignota.

Devo farlo per proseguire la mia attività lavorativa, ma anche per colmare la distanza con la mia famiglia residente in un’altra regione, per trovare modi diversi di vicinanza con le persone. La presenza ravvicinata non basta, come posso pensare di sottrarre l’approccio fisico dai miei rapporti? Tocca inventare abitudini nuove. L’alternativa, precipitando nella lacerazione di senso provocata dalla crisi, piegarsi alla frustrazione di incespicare sovrapponendo gesti di ieri alla realtà dell’oggi.

Manerbio, 15 maggio 2020

28 Maggio

Come è andata oggi a scuola? mi chiede la mamma.

Normale dico io ho preso 8 al compito di italiano e a storia abbiamo fatto le squadre di fenici e romani per adesso stanno vincendo i romani ma anche i fenici sono forti e io sono il capo dei fenici mamma lo sai?

Davvero? sei il capo? e come mai sei il capo?

Sono il capo perché sono quello con la pagella più bella e il capo dei romani è un altro che ha la pagella più bella.

Quindi siete in due ad avare la pagella più bella? E bravo il mio bambino che ha la pagella più bella.

Mia mamma fa la giornalista credo che si chiamano così quelli che vendono i giornali e ha un negozio (in famiglia si chiama così IL NEGOZIO). Nessuno l’ha mai chiamata edicola perché vendiamo le cose come gli altri negozi e allora anche noi siamo un negozio anche se vendiamo giornali cartelle libri giornali e fumetti che sono quelli che mi piacciono di più soprattutto i super eroi. Dei super eroi il mio preferito è Conan il barbaro. Conan il barbaro vive nel tempo passato ed è il più forte di tutti poi però c’è anche l’uomo ragno e capitan america e tutti i super eroi che insieme ai miei amici si gioca a chi è più forte e alla fine i più forti sono tutti.

Mi piace andare al negozio il pomeriggio quando non posso stare a casa con la nonna a giocare a oca vado al negozio dalla mia mamma e la mia mamma quando non ci sono i clienti mi porta alla vetrina che è anche l’entrata e ci divertiamo a guardare le macchine che passano e contiamo quelle che hanno la targa di Brescia e quelle che hanno la targa di Cremona cioè penso io che Brescia e Cremona sono tutte le targhe d’Italia anche se nelle vacanze che ho fatto ne ho viste altre ma poi in inverno spariscono o almeno non passano davanti al mio negozio e allora vuol dire che non ci sono o che ci sono solo d’estate.

La mia mamma ha i capelli ricci io i miei non lo so come sono perché sono corti. Mia mamma si occupa del negozio con mio nonno e a volte anche mia nonna. Del negozio la cosa che mi piace di più è quando mia mamma mi porta con lei a Brescia che è la città dove ci sono tutte le cose che servono per il negozio va a prendere i libri scolastici a settembre e ottobre a prendere la cancelleria andiamo sempre dai fratelli Nulli vicino alla stazione o da Resola che è vicino alla statua di quello che sta sul cavallo e che invece ci dà i libri di testo come dice la mia mamma e sono tutti molto gentili con me e la mia mamma e dopo che abbiamo comperato tutto quello di cui c’è bisogno al negozio mi porta sempre a prendere il pane alla vaniglia ci vado matto per il pane alla vaniglia è morbido e dolce e tutte le volte tutte me lo compra il pane alla vaniglia non manca mai ed è il premio per me perché l’ho accompagnata in città.

Oggi è una giornata che piove e non gliel’ho detto alla mamma ma a scuola a un certo punto che avevamo appena finito la merenda le maestre e tutti anche i bidelli hanno cominciato a entrare e uscire dalle classi e le maestre si mescolavano con i bidelli e tutti sembravano molto agitati. Noi potevamo uscire dalle classi e abbiamo smesso di fare scuola ma non sembrava proprio un premio o una festa.

Parlavano della bomba e sembravano preoccupati ma non ci hanno detto niente io della bomba so che c’è quando c’è la guerra e allora non so perché parlano della bomba se non c’è la guerra però insomma alla mamma non l’ho detto che le maestre erano molto agitate e anche i bidelli e la gente andava e veniva e abbiamo fatto lezione in modo strano.

Però anche la mamma oggi mi sembra che è strana anche se sono già grande mi prende in braccio e mi bacia e mi dice che mi vuole bene e mi accarezza i capelli che non so ancora se sono ricci.

Stiamo lì e guardiamo passare le macchine ma non è come gli altri giorni entra tanta gente e chiede i giornali e sento la parola edizione straordinaria e insieme a edizione straordinaria imparo che è straordinaria quando il giornale esce quando non deve uscire cioè esce un’altra volta anche il pomeriggio.

Io l’unico giornale che conosco che esce il pomeriggio è La Notte che tutti i giorni arriva alle 5 del pomeriggio e la portano in macchina mentre invece tutti gli altri giornali arrivano la mattina presto col primo treno delle 5 e 45 e mio nonno va in bicicletta a prenderli. Anche io sono andato a prenderli a volte però ero troppo piccolo e lo so perché mia mamma me lo racconta eri piccolino non avevi neanche due anni e ti portavo nel passeggino che ancora dormivi e andavamo insieme a prendere i giornali alla stazione. Però oggi le macchine che arrivano al pomeriggio e che portano i giornali sono tante e si fermano tutte davanti al negozio e mia mamma corre fuori e si parlano con le facce che non sorridono mai e io dentro la aiuto e sento sempre parlare della bomba e non capisco perché non sento la guerra. Però quel giorno imparo anche un’altra parola e la parola è attentato e poi sento anche piazza della loggia che io in piazza della loggia qualche volta ci sono stato con mia mamma quando c’era un po’ di tempo in più e non doveva correr a casa perché c’erano sempre tante cosa da fare.

Io le chiedo cosa succede perché corrono tutti e perché nessuno ha la faccia che ride come gli altri giorni ma lei mi dice che ci sono delle persone cattive e che quando sarò più grande forse capirò. Io vorrei capire proprio in quel momento ma nessuno ha tempo.

I giornali oggi li vende tutti sembra che tutta la gente del paese ha voglia di avere un giornale in casa entrano tutti nel mio negozio sono tanti tantissimi ma nessuno ride e le parole che dicono sono sempre le stesse parole Bomba Attentato Strage Poverini Morti.

Io dei morti sono un po’ esperto il mese scorso ho visto la mia nonna morire proprio davanti a me mentre mangiava il latte e eravamo soli a casa con mia sorella è stata una cosa strana e ho visto il dottore quando è arrivato che le metteva lo specchio davanti alla bocca e poi ha detto che era morta e poi ha detto la parola infarto che io ho imparato subito.

La sera a casa guardano il telegiornale ma io leggo i fumetti e poi andiamo tutti a dormire molto presto.

A cena non parlava nessuno e erano tutti molto tristi e sembrava anche un po’ arrabbiati con i fascisti che io lo so chi sono perché nel palazzo di fronte alle finestre della mia camera ci sono le scritte vincere vincere vincere e mi hanno detto che le ha messe il duce e che il duce era molto molto cattivo.

Mi dicono solo che tanta gente è andata in cielo proprio come la nonna penso io e che hanno messo tanti fiori che infatti quando vedo le foto sui giornali il giorno dopo quello della strage vedo che piazza della loggia che io l’avevo vista tante volte anche 2 o 3 non aveva mai tutti quei fiori e allora ho pensato che forse era scoppiata una bomba piena di fiori e allora ho anche pensato che anche le cose brutte con i fiori dopo possono diventare più belle.

Desiderio di libertà

▸ dai giorni del coronavirus

– E quando la porta di questa casa si spalancherà di colpo, che ne sarà di me? – Al pensiero, un lieve moto di inquietudine sembrò attraversarle il viso. No, non era la paura del virus, ma qualcosa di più oscuro, impenetrabile.

Più che paura, un timore, un’indecisione nel passo mista a nostalgia.

– Impossibile provare nostalgia per una reclusione – si disse. Eppure quel sentire impreciso era proprio impastato con una sorta di rimpianto.

Forse anche il carcerato, al momento dell’apertura della cella tentenna, preda di un senso di privazione dal sapore dolce amaro, di nostalgia per un tempo pur detestato ma che, in qualche modo, già comincia a mancare.

Forse ogni conclusione di una fase è anche una perdita segnata da questo retrogusto.

O forse era lei che non sapeva più destreggiarsi nei sentimenti, tenerli ben distinti l’uno dall’altro. Ora li avvertiva solo in mescolanza, deglutiva miscele informi che faticavano a parlarle con chiarezza.

Cercava di farsi strada in quella poltiglia scrivendo, ma anche la parola era cauta, brancolante e pure un poco allarmata. Lasciare la strada alle parole comunque, affidare a loro la rotta.

Rintracciare un senso in quella tristezza acquosa eppure nel contempo felice, era come cercare il senso dell’esistere: un’impresa impossibile, persa in partenza. Bisognava solo accettarla, osservarla con attenzione e chiedere allo scrivere di limitarsi a de-scrivere, a dipingere i contorni del paesaggio.

Aveva creduto, all’inizio di quel confinamento, che avrebbe faticato molto a convivere giorno dopo giorno con i muri, il soffitto e il pavimento. Che avrebbe agognato orizzonti ampi, vallate contemplate da cime, spazi senza limiti. E così era stato al principio: i muri s’erano piegati, il pavimento obliquato e il soffitto s’era schiacciato, pesante. Ma per poco.

Poi, realizzato che più si puntano i piedi e meno la realtà risulta tollerabile, si era adattata alla lentezza del tempo come a una terapia prescritta, sostenuta dal senso civico.

Più avanti, il panorama era mutato di nuovo: le pareti sostituite da alberi assonnati, il legno del pavimento sciolto in torrente limpido e su, invece del soffitto, cieli infiniti.

Cosa avesse innescato quella trasformazione non è dato sapere. Mutazioni impercettibili, spostamenti infinitesimali, dettagli: la smorfia di un gatto, l’arrivo delle rondini, la vista di uno straccio sbattuto alla finestra. Le pareva di scoprire di ogni cosa l’asse generatore, l’ombra intima. Ogni minuzia la portava ad avere coscienza del tutto, come udisse il respiro del mondo.

Si fa l’abitudine a tutto, verrebbe da pensare. Ma l’abitudine non dice abbastanza. Non era semplice adattamento, era uno stato confortevole di pace straniante, pur nella preoccupazione per il mondo che continuava ad esserle caro, anche di più, ma in modo diverso.

Lo scrutava dalla finestra perennemente aperta con apprensione, ma anche con fiducia, con calma, con speranza. Non speranza in un cambiamento di rotta al vertice: sarebbe stato ingenuo confidare nella politica. Impossibile alla sua età affidare ad un potere caricatura di sé stesso, a un comando privo di autorevolezza e gonfio di narcisismo il mandato per la trasformazione. Ma forse nelle persone quest’esilio qualcosa avrebbe mosso, forse non l’avrebbero archiviato senza domande. Forse.

A lei di sicuro una sommaria liquidazione di quei giorni sarebbe stata preclusa, proprio per via di quello stare rinchiusa, di quello stare sola che aveva lasciato traccia.

Era stata scrupolosa, ligia: una volta digerita la pillola amara dell’appartenenza ad una categoria a rischio, operazione non indolore, non era uscita quasi più.