“La “coscienza ecologica” “ci aiuta a capire che sentirsi in colpa come individui non ha senso, data l’insignificanza statistica delle nostre azioni, ma bisogna (…) assumersi responsabilità di specie, per così dire. La coscienza ecologica è una modalità di gestione dell’ansia, della nevrosi derivante dalla fine dell’illusione antropocentrica, dal fatto che sapendo di più perdiamo il vecchio mondo di prima. Ma essa resta perturbante e straniante, perché ci fa scoprire che cosa accade a scale di magnitudine e a scale temporali differenti dalla scala umana, superiori, grandissime, e ci mostra che dobbiamo agire anche a quelle scale, e non solo nell’orizzonte umano, e che non c’è nessuna scala che le governi tutte, e così facendo lavora sul trauma, sulla perdita di significato (o di significato a misura umana, antropocentrico) che derivano da questa scoperta”.

Tag: Carlo Simoni

L’anno più caldo di sempre

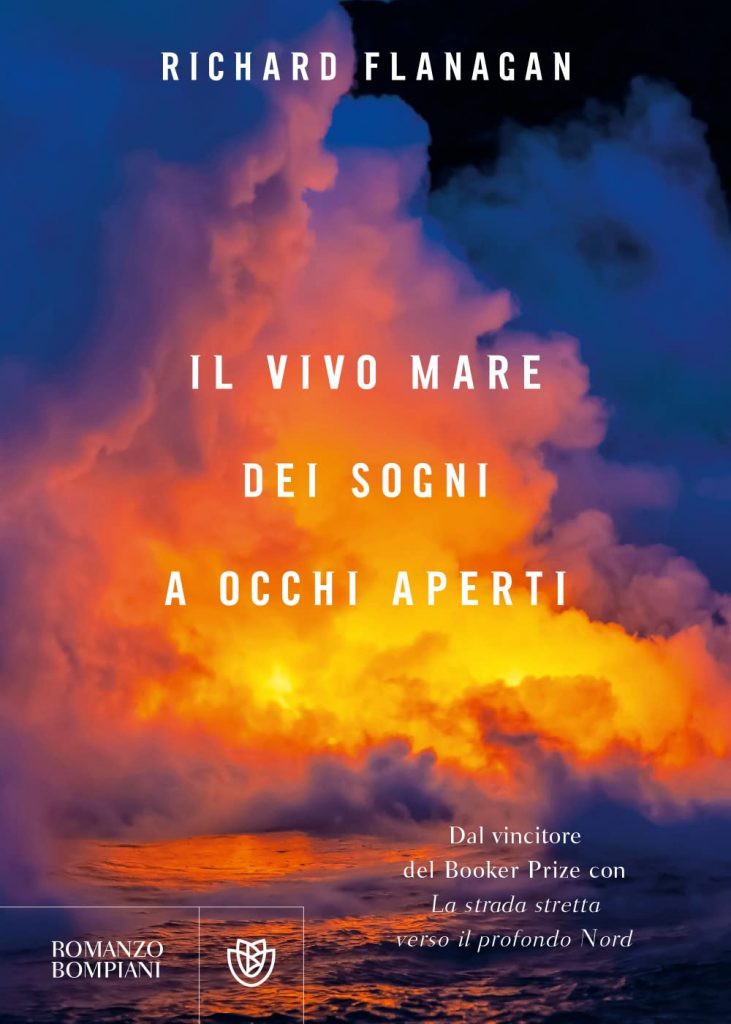

Richard Flanagan, Il vivo mare dei sogni a occhi aperti, Bompiani 2022 (pp. 245, euro 18)

“(…) stava per finire l’anno più caldo di sempre”: incendi durati mesi, intere zone evacuate e divenute inabitabili, città soffocate dal fumo e a rischio di rimanere senz’acqua; incertezza – su quanto avvenuto, su quanto potrebbe avvenire – resa con l’immediatezza di un pensiero disorientato e angosciato che cerca di inquadrare la situazione. L’esperienza vissuta nell’estate di quest’anno avvicina il racconto di quella del 2019 in Australia, che l’autore inquadra nel più generale sconvolgimento indotto dal cambiamento climatico costellando la sua narrazione di riferimenti alla dimensione planetaria del fenomeno: “(…) intanto metà della calotta glaciale della Groenlandia si scioglieva, in Francia si registrava il giorno più caldo di sempre, un piccolo topo marsupiale australiano era la prima specie a essere spazzata via dal cambiamento climatico e gli ultimi rinoceronti di Sumatra morivano”.

Continua a leggere L’anno più caldo di sempreOggi, domani / Marco Balzano

“se scavi sotto l’erba della collina / vedrai che si fa rossa la terra. / Qui tutti lo sanno che quel carminio / che si attacca alle dita è sangue di fossa. / Tutti lo sanno che la guerra che ammazza / fa cimiteri che non indica la mappa (…)”.

La città dei ‘desombrati’

Piero Bevilacqua, La città delle ombre perdute, Castelvecchi 2022 (pp. 158, euro 17,50)

Fa pensare a quei romanzi in cui succede qualcosa, non si sa cosa il più delle volte, per cui la gente smette di morire. Una ragione di felicità, all’inizio. Poi cominciano i guai: nell’isola di Luggnagg, Swift fa incontrare al suo Gulliver esseri che non muoiono ma non smettono di invecchiare: una condanna; Borges ritiene, nell’Immortale, che essere esenti dalla morte si risolva nel non essere nessuno, in un non essere, in definitiva; il Saramago delle Intermittenze della morte si diverte a raccontare con la sua ironia impareggiabile le conseguenze economiche e sociali della sparizione della morte, e il tema non ha smesso di fornire lo spunto. Per restare al vicino, Gianmaria Parrotta, ci si è esercitato con Immortali (Bartha 2021). Che cos’hanno in comune, al di là del loro valore letterario e filosofico, questi racconti? Il fatto che l’immortalità, da tutti alla fin fine giudicata una sciagura, dà il la a una serie di vicende e di considerazioni che si susseguono come rispondendo alla domanda implicita: che cosa succederebbe se…?

Continua a leggere La città dei ‘desombrati’Il tempo, la vita, gli altri / Bernard le Bovier de Fontenelle

“A memoria di rosa, non si è mai visto morire un giardiniere”.

Fiuto da sbirro e renitenza indisciplinata

Massimo Tedeschi, Il giardino dei cedri. Una nuova indagine del commissario Sartori, La nave di Teseo 2022 (pp. 207, euro 17)

Uno scrittore il cui “immaginario si colloca sulle sponde del lago e racconta una provincia fatta di personaggi comuni e nel contempo esemplari”, nel bene e nel male – come i “fascisti da operetta” che non mancano nei suoi romanzi, vista l’epoca in cui si svolgono. Sembrano parole pertinenti per richiamare la figura dell’autore bresciano, e invece – cambia il lago, quello di Como al posto del Garda – e trovi Andrea Vitali, così come ce lo restituisce il sintetico profilo che in internet se ne può leggere. Ma il parallelo si ferma qui, o comunque approfondirlo è fuori dalla portata di questa nota sull’ultima indagine del commissario creato nel 2016 da Massimo Tedeschi. Le analogie non mancano, e del resto Italico (Italo) Sartori è solo alla sua quinta prova: avrà modo di conquistare – soprattutto da quando le sue storie ci raggiungono nella veste conferitagli da un editore di prestigio e vasta diffusione – schiere di lettori oltre quelle che già si possono dire affezionate al personaggio, ai luoghi, alla grana di storie dall’intreccio sempre coinvolgente (e lineare, il che non è di tutti i polizieschi).

Continua a leggere Fiuto da sbirro e renitenza indisciplinataScrivere, leggere / Elena Ferrante

“(…) l’io di chi vuole scrivere si separa dal proprio pensiero e, nel separarsi, quel pensiero lo vede. Non è un’immagine fissa e definita. Il pensiero-visione si mostra come qualcosa in movimento (…), e ha il compito di mostrarsi prima di svanire (…). Il qualcosa che è davanti agli occhi dell’io – qualcosa di mobile, dunque vivo – deve essere ‘colto con la mano’ dotata di matita e trasformato, sul pezzo di carta, in parola scritta (…). Lo sforzo è dovuto al fatto che il presente – tutto il presente, anche quello dell’io che scrive, una lettera dopo l’altra – non ce la fa a trattenere con nitore il pensiero-visione, che viene sempre prima, che è sempre il passato, e che perciò tende a offuscarsi”.

L’ecologia e il sentimento di esistere

Arne Næss, Siamo l’aria che respiriamo. Saggi di ecologia profonda, Piano B 2021 (pp. 204, euro 16)

“La complicata questione di come le società industriali possano aumentare la produzione di energia (…) è uno spreco di tempo se l’aumento dell’energia è inutile in relazione ai fini ultimi”. Che è come dire: discutiamo pure di come far fronte alla minaccia che le forniture di gas crollino, oppure della tassonomia europea delle fonti da ritenere compatibili con la lotta alla crisi climatica, ma la questione vera è che cosa se ne fa dell’energia stessa. L’”ecologia profonda” si riassume in prese di posizione come questa: se è tale davvero, il discorso ecologico non può non mettere in discussione l’assetto generale del sistema in cui, di cui viviamo, e, a monte, il pensiero che più o meno esplicitamente lo sostiene.

Continua a leggere L’ecologia e il sentimento di esistereLuoghi piante animali uomini / Arne Næs

“Noi siamo nella, e della, natura, fin dalla nostra origine. La società e le relazioni umane sono importanti, ma il nostro sé è molto più ricco nelle sue relazioni costitutive”.

Non basta dire Buddenbrook

Gabriele Tergit, Gli Effinger. Una saga berlinese, Einaudi 2022 (pp. 914, euro 24)

La storia della Germania dal 1878 al 1948, da Bismarck a Hitler, attraverso quella di una famiglia ebraica, o meglio, di due – oltre agli Effinger, i Goldschmidt-Opner –, le cui vicende si susseguono incrociandosi per oltre 900 pagine e non è certo il caso di ripercorrere in una breve nota. Quattro generazioni, un profluvio di personaggi opportunamente mappati nei due alberi genealogici che precedono il testo.

Inevitabilmente paragonato al primo grande romanzo di Thomas Mann (tanto da poter essere definito “i Buddenbrook ebraici”) per il suo contenuto e i temi trattati ma anche perché là dove termina il romanzo di Mann, nel 1877, inizia quello di Tergit, uscito cinquant’anni dopo, prodotto di un lavoro di scrittura e riscrittura durato un ventennio, trascorso in esilio per sfuggire alle persecuzioni naziste.

Oggi, domani / Antonio Prete

“La grande questione del disarmo, e la via degli accordi progressivi tra organismi politici sovranazionali sulla dismissione di armamenti letali e di armi nucleari appare un’illusione sfiorata alcuni decenni orsono e ormai tramontata. Le spese militari nella loro roboante e proterva crescita offendono la povertà, sbeffeggiano le diseguaglianze. Irridono a ogni forma di cultura”.

Vite vissute

Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij, Rizzoli 2021 (pp. 240, euro 18)

Certo, sempre di libri si tratta, ma metterli a confronto non ne rivela tanto il contrasto quanto un’eterogeneità così pronunciata da farne oggetti fra loro estranei, imparagonabili perché appartenenti a universi differenti, solo per comodità, e pigrizia, definibili come il vecchio e il nuovo. Eppure, il romanzo di Piersanti è stato tra i finalisti dello Strega 2022 insieme ai romanzi di Veronica Raimo (Niente di vero) e di Mario Desiati (Spatriati), il vincitore.

Continua a leggere Vite vissuteIl tempo, la vita, gli altri / Albert Einstein

“Le persone che credono nella fisica, sanno che la distinzione fra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente presente”.

Ascoltare l’abbandono

Mario Ferraguti, La voce delle case abbandonate. Piccolo alfabeto del silenzio, Ediciclo Editore 2016

“Le case si capisce subito che sono abbandonate quando sembrano finalmente stare bene con tutto quello che c’è intorno”, ma c’è voluto del tempo. Prima erano case disabitate, che non è la stessa cosa. Quelle disabitate sono tristi, “sembrano soltanto case vuote in attesa di un ritorno”.

Fatta questa distinzione fondamentale – di tempi, non di tipologie – e individuato l’Appennino come terra nella quale l’incontro con l’abbandono è, purtroppo, assicurato, si tratta di guardare a sé stessi, quello che accade quando si varca la porta, o quel che ne resta, di una casa abbandonata, attirati e intimiditi allo stesso tempo dal suo silenzio, dal “senso di soggezione di chi entra a disturbare”. Perché è vero che non c’è più nessuno, nessuna presenza umana, ma nella casa ci sono le cose, “piene degli sguardi di chi ci ha abitato”, ci è nato, ci è morto… Loro, le cose, sono lì, “ferme ad aspettare niente; perché è solo nostra l’attesa, è solo nostro il dividere il tempo, l’aspettarlo o il rimpiangerlo. Alle case e alle cose basta restare ferme, è solo nostra l’ansia del passare del tempo”.

Scrivere, leggere / Umberto Eco

“Di ciò di cui non può teorizzare si deve narrare”.

Genio e dissipazione

Giorgio Fontana, Il Mago di Riga, Sellerio 2022 (pp. 126, euro 13)

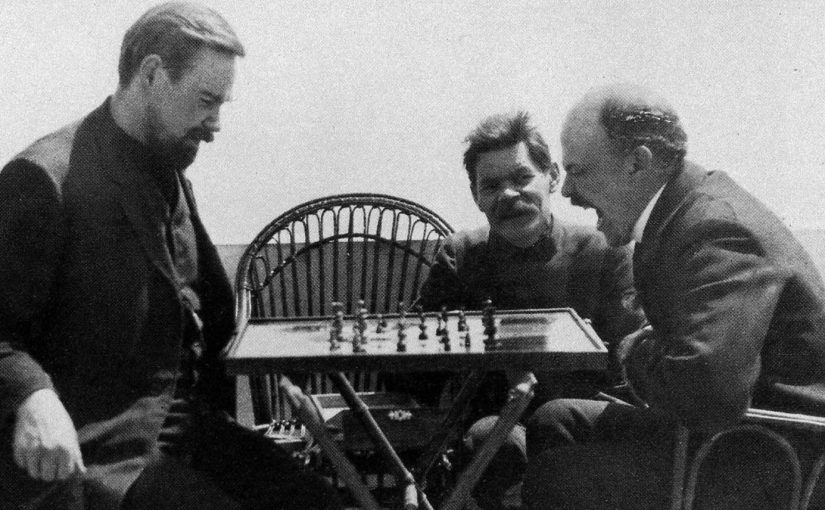

C’è chi gioca a scacchi e chi no. I secondi, di cui faccio parte, si accostano con una certa diffidenza al nuovo romanzo di Fontana (non sarà una lettura per scacchisti?). Ma Fontana è quello di Un solo paradiso (che abbiamo letto alla fine del 2016) e di Prima di noi (in queste note nel maggio del 2020), e dunque… E poi, c’è anche il fatto che non si contano i grandi uomini appassionati di scacchi. Lenin, per esempio: lo si vede, in quella fotografia famosa del 1908, che gioca – tranquillo, forse sta perfino sbadigliando – con il compagno Bogdanov sotto gli occhi dell’amico Gor’kij. Sì, però – sostiene qualcuno – ha poi smesso, a Zurigo: s’è accorto che gli scacchi lo prendevano troppo, rischiavano di distoglierlo dal suo lavoro di rivoluzionario professionale. Mah…

Continua a leggere Genio e dissipazioneLuoghi piante animali uomini / Timothy Morton

“Una coscienza ecologista non è una dotazione opzionale che si possa aggiungere all’occasione alle regole e alle pratiche normalmente in uso nell’economia o in politica o dove si voglia. È piuttosto qualcosa che richiede un ripensamento radicale di tutto”.

Un poliziesco che intriga e diverte, ma non si conclude

Marco Denevi, Rosaura alle dieci, Sellerio 2022 (pp. 314, euro 10)

Camilo Canegato è un uomo comune, vicino alla mezza età, più restauratore di quadri che pittore, uno di quelli che ci si dimentica subito d’aver visto, e timido per giunta, patologicamente timido e introverso. Per un tipo del genere, il rapporto con gli altri ha sempre un che di traumatico, soprattutto se sono invadenti come la padrona della pensione presso la quale ha preso domicilio dopo la morte del padre. Doña Milagros è una di quelle persone che si sono convinte di conoscere il mondo, di sapere come vanno le cose, e perciò contano di capire fino in fondo ed essere legittimate a giudicare gli altri, ma non sono per questo appagate e autonome: degli altri hanno bisogno, come bestie affamate del cibo. E dunque, essendosi fatta un’idea di loro e dei loro problemi che non può che essere quella giusta, li perseguitano con i loro consigli, le loro critiche, i loro incoraggiamenti.

Continua a leggere Un poliziesco che intriga e diverte, ma non si concludeOggi, domani / Wisłava Szymborska

“VIETNAM / Donna, come ti chiami? – Non lo so. / Quando sei nata, da dove vieni? – Non lo so. / Perché ti sei scavata una tana sotterra? – Non lo so. / Da quando ti nascondi qui? – Non lo so. / Perché mi hai morso la mano? – Non lo so. / Sai che non ti faremo del male? – Non lo so. / Da che parte stai? – Non lo so. / Ora c’è la guerra, devi scegliere. – Non lo so. / Questi sono i tuoi figli? – Sì”.

Una donna pulita

Nita Prose, La cameriera, La nave di Teseo 2022 (pp. 447, euro 21)

“Dicono che è imbarazzante. Distaccata, meticolosa. Una maniaca della pulizia. Una tipa stramba. E peggio”. Sì, in effetti, Molly, cameriera ai piani del Regency Grand Hotel è fatta a modo suo, basta poco per rendersi conto che è diversa, ed è questa sua diversità che pagina dopo pagina impariamo a capire, tanto da farci provare una simpatia crescente per la protagonista, una sorta di versione femminile dell’indimenticabile Forrest Gump di Zemeckis. Ma quello che caratterizza Molly non è un ritardo mentale: l’autrice non lo rivela, ma al lettore basta mettere in fila gli atteggiamenti del personaggio per individuarvi i segni della cosiddetta sindrome di Asperger.

Continua a leggere Una donna pulitaIl tempo, la vita, gli altri / Ugo Cornia

“SENTIMENTO DEL TEMPO. È da circa dieci anni che ho questa fastidiosa sensazione che è fatta da due sensazioni diverse, ma che coincidono tra di loro in modo abbastanza esatto: 1) che è passato moltissimo tempo da qualcosa, esempio: la cosa x, ve’, sono già passati trent’anni; la cosa y, ve’, sembra ieri e invece era quindici anni fa; 2) che tutto va velocissimo, tipo, è giugno ma è già quasi settembre; è settembre, ma è già quasi Natale e così via. Tutto non dura più un cazzo. Inoltre saranno già quindici anni che non mi annoio mai, mentre fino ai quaranta avevo una vita che si era formata in un modo che ancora riuscivo ad aver momenti e perfino giornate di noia. La cosa mi dà fastidio, mi sembra di essere entrato in un tunnel lungo qualche chilometro ai trecentocinquanta all’ora e alla fine del tunnel c’è un muro di cemento armato spesso dei metri sul quale è necessario schiantarsi. Spero cambi, ma non credo. Ma magari muoio domani. Chi lo sa”.