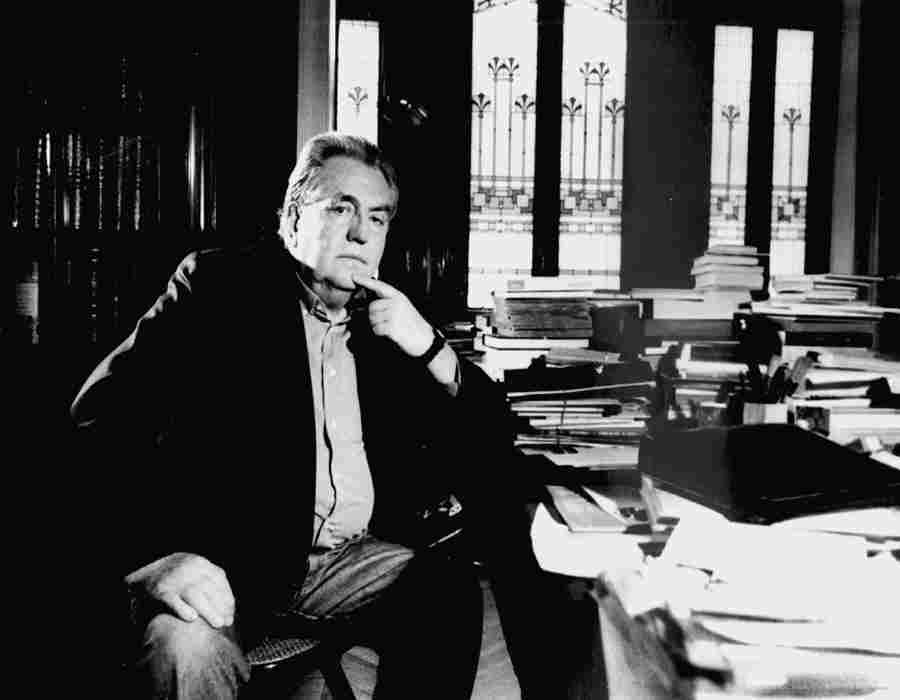

Giuseppe Pontiggia, Le parole necessarie. Tecniche di scrittura e utopia della lettura, Marietti 1820, 2018 (pp. 107, euro 9,50)

“Contribuire alla formazione di una coscienza del linguaggio che sia insieme etica e retorico-espressiva”: i corsi di Pontiggia – di cui il libro offre brevi significativi saggi – avevano di mira “l’acquisizione di un linguaggio responsabile”, non per questo disposto a rinunciare a convincere (“vincere con l’accordo dell’altro”) grazie “alla persuasione in una duplice valenza: psicologica ed estetica”. Che è come dire: si tratta di scegliere con accuratezza le parole e usarle a proposito, con rispetto, in primo luogo, e poi combinarle senza disdegnare il ricorso all’arte della retorica, un’arte ingiustamente assimilata all’ipocrisia o all’inutile sfoggio: di fatto, non più riconosciuta nelle sue valenze positive e dunque dimenticata dalla scuola (un po’ come la paziente pratica della scrittura manuale). E, prima di esser dimenticata, osteggiata dalla cultura idealistica che assimilava la retorica ad una tecnica, ossia ad un sapere minore e puramente strumentale.

Discorsi, quelli di Pontiggia, che suonano tanto attuali da apparire stridenti di fronte alle semplificazioni linguistica e alla povertà argomentativa dell’odierno linguaggio pubblico (solo pubblico? Come parlano fra loro i giovani, soprattutto sui social?). L’autore stesso, del resto, era consapevole del “deterioramento del linguaggio”, di cui “l’invadenza dei gerghi”, dei linguaggi specialistici è un fattore decisivo: linguaggi che rappresentano “una scorciatoia pericolosa”, che contraddice la capacità del linguaggio di “esplorare esperienze nuove e diverse”, sottintendendo un “accordo preliminare” quanto molto spesso inesistente tra chi parla e chi ascolta.

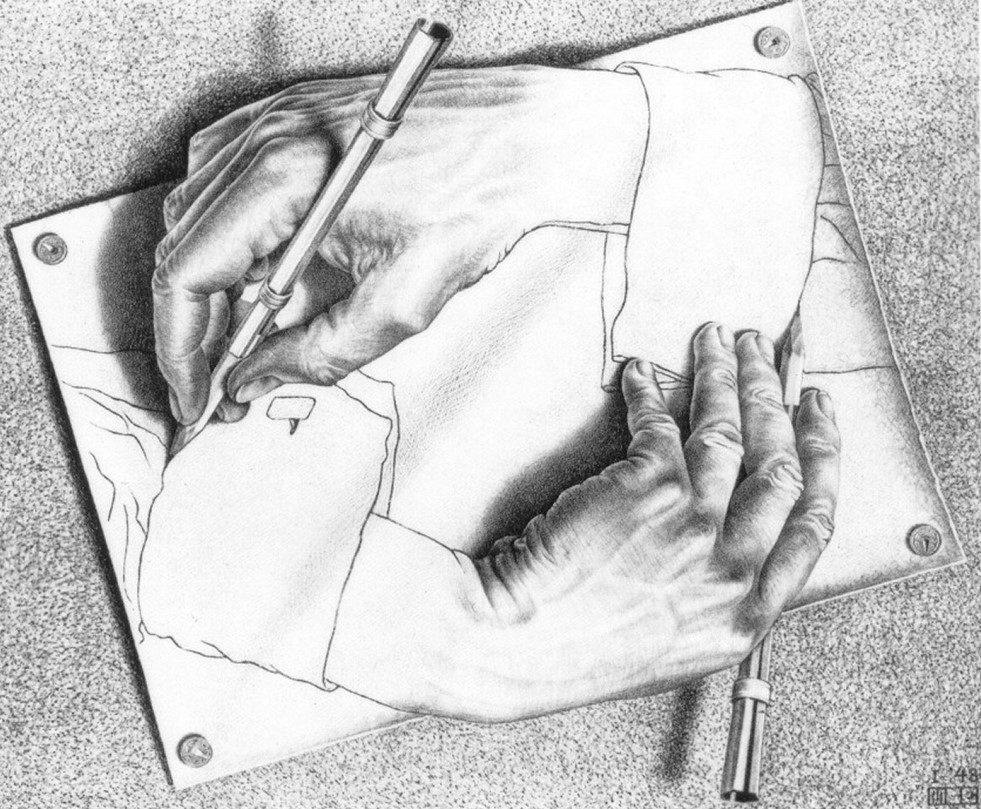

D’altra parte non si può insegnare a scrivere, non c’è scuola di “scrittura creativa” che possa far diventare scrittore chi non possiede quella vocazione alla scrittura che è tanto indefinibile quanto indispensabile. Non si nasce scrittori, ma lo si diventa per vie che l’insegnamento non può artificialmente riprodurre. È meglio allora concentrarsi sul possibile, sul “migliorare la qualità espressiva” ad esempio, anzitutto studiando modelli di scrittura efficace, individuando i meccanismi ad essi sottesi, e poi passando in rassegna gli errori più comuni, e non rifuggendo da una critica reciproca dei testi che sappia indicare senza infingimenti e genericità che cosa va bene e che cosa non va.

Scrivere, ma anche parlare: non sappiamo far bene né l’una né l’altra cosa, e non conviene prendere esempio da molti intellettuali che parlano “come libri stampati” e “dunque non parlano. Non si servono della parola con energia e convinzione.” Quanto ai “nostri politici”, osserva Pontiggia, “molte volte non sono all’altezza” della “forte educazione retorica” che posseggono (e qui – solo qui, ma occorre riconoscerlo – il discorso appare decisamente datato…).

Non si scrive e non si parla soltanto, comunque: si legge, o converrebbe farlo: “Pontiggia – osserva Daniela Marcheschi nella sua introduzione – insegna a leggere e nello stesso tempo offre indicazioni per scrivere” e, offrendo indicazioni per scrivere, contemporaneamente insegna a leggere”. Ma ha ugualmente presente la dose di velleitarismo che inevitabilmente si annida nelle campagne di promozione della lettura: “perché il libro non è, come la carne, una tentazione universale. È una vocazione individuale”, ed è altamente “improbabile che il libro possa diventare di moda”. Piuttosto, “se c’è una moda che il libro può perseguire è di essere orgogliosamente fuori moda.”